头颅MRI报告中若出现“第四脑室底部肿块,呈宽基底,增强后轻度强化”的描述,常让患者及家属感到困惑——这究竟意味着什么?第四脑室作为脑脊液循环的关键通路,其底部肿块的影像学特征对疾病诊断至关重要。2024年《中国中枢神经系统肿瘤诊疗指南》指出,第四脑室肿瘤占颅内肿瘤的5-8%,而宽基底、轻度强化的影像表现可见于多种病变。

第四脑室底部肿块的解剖学意义

第四脑室位于脑干背侧与小脑之间,其底部(菱形窝)覆盖脑桥和延髓背侧,是脑脊液从第三脑室流向蛛网膜下腔的必经之路。2023年神经解剖学研究显示,第四脑室底部结构复杂,毗邻呼吸中枢、前庭神经核等重要神经结构,因此该区域的肿块易早期出现脑脊液循环障碍及神经功能损伤。

宽基底的影像特征提示肿块与脑室壁接触面广,可能起源于室管膜、脑膜或神经组织;而增强后轻度强化,通常提示肿瘤血供中等,需与富血供肿瘤(如血管母细胞瘤)鉴别。2025年MRI诊断共识指出,强化程度与肿瘤血管密度相关,轻度强化多见于低级别肿瘤或非肿瘤性病变。

宽基底、轻度强化的常见病变类型

一、室管膜瘤(最常见)

(一)病理与影像特征

-占第四脑室肿瘤的40-50%,起源于室管膜细胞,2024年病理数据显示,儿童室管膜瘤中60%位于第四脑室;

影像特点:宽基底附着于脑室壁,T2WI呈高信号,增强后轻度至中度强化,2023年影像学研究显示,约70%病例伴有脑积水。

(二)临床特点

-好发年龄:儿童(5-10岁)及成人(30-40岁);

-症状:头痛呕吐(90%)、步态不稳(65%)、脑神经麻痹(如面瘫,20%)。

二、髓母细胞瘤(儿童常见)

(一)影像鉴别要点

-占儿童后颅窝肿瘤的40%,但强化程度常高于室管膜瘤(中度至明显强化),2025年NCCN指南强调,需结合弥散加权成像(DWI)鉴别,髓母细胞瘤DWI呈高信号;

特殊类型:促纤维增生型髓母细胞瘤可表现为轻度强化,需病理确诊。

三、脑膜瘤(成人多见)

(一)影像与临床特征

-占第四脑室肿瘤的10-15%,起源于脑室脉络丛脑膜上皮,2024年中国脑肿瘤登记中心显示,成人第四脑室脑膜瘤中75%为良性(WHO I级);

典型表现:宽基底附着于脑室底,T1WI等信号,增强后均匀轻度强化,生长缓慢,常见于50-60岁人群。

四、其他少见病变

血管母细胞瘤:多为囊实性,壁结节明显强化,与轻度强化不符;

脉络丛乳头状瘤:儿童多见,呈菜花状,明显强化,可伴脑脊液分泌增多;

星形细胞瘤:起源于小脑或脑干,常累及第四脑室,强化程度variable,需结合病史鉴别。

诊断流程与鉴别诊断要点

一、影像学进阶检查

(一)MRI多序列评估

T2/FLAIR:评估瘤周水肿,室管膜瘤常伴轻中度水肿,而脑膜瘤水肿轻微;

弥散加权(DWI):髓母细胞瘤因细胞密集呈高信号,可与室管膜瘤鉴别;

磁敏感加权成像(SWI):显示肿瘤内微出血,有助于血管母细胞瘤诊断。

(二)PET-CT价值

-18F-FDG摄取:脑膜瘤多为低摄取,髓母细胞瘤高摄取,2023年核医学研究显示,PET-CT对鉴别诊断准确率达82%。

二、病理诊断金标准

(一)活检指征

-对于无法手术或高龄患者,立体定向活检可明确病理,2024年手术指南指出,活检并发症率<3%。

(二)分子检测要点

-室管膜瘤:检测C11orf95-RELA融合基因(后颅窝室管膜瘤常见);

-髓母细胞瘤:分子分型(WNT、SHH等)指导预后,2025年分子病理共识强调,SHH型对靶向治疗敏感。

治疗策略与预后评估

一、手术治疗原则

(一)显微手术要点

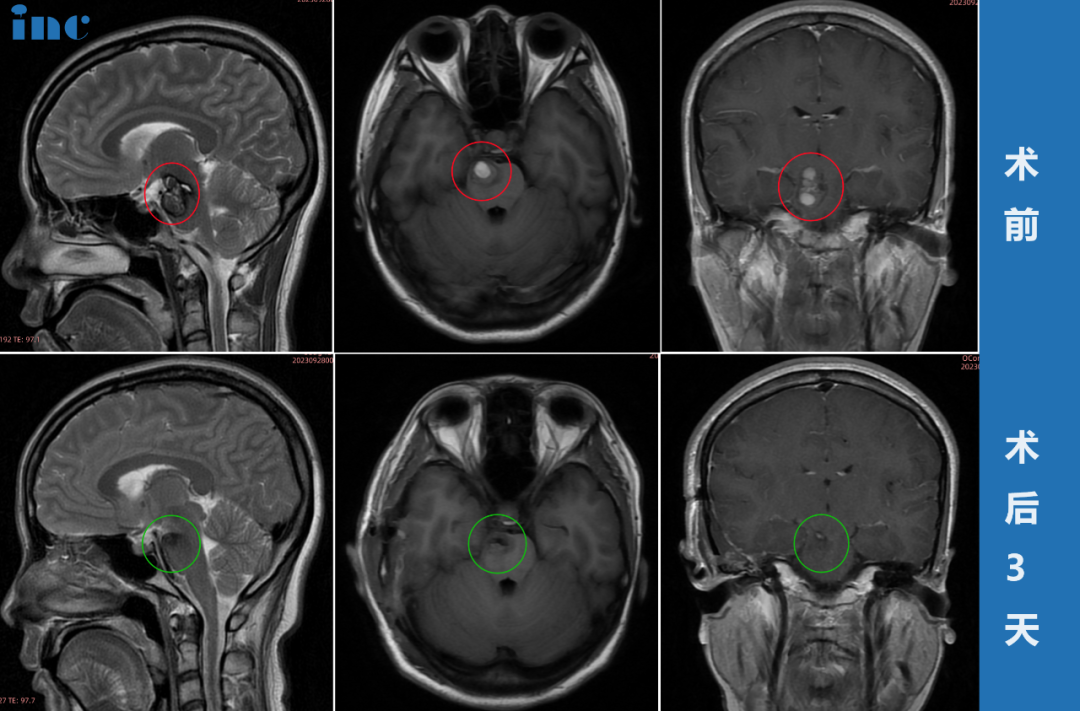

目标:最大安全切除,第四脑室底肿瘤需保护脑干功能,2023年神经外科数据显示,室管膜瘤全切率达75%,术后脑积水缓解率90%;

技术进展:神经电生理监测降低脑神经损伤风险,面神经监测可使面瘫率从15%降至5%。

(二)脑积水处理

-术前存在脑积水者,可先行脑室-腹腔分流术,2024年脑积水管理指南推荐,分流术后72小时内手术可降低颅内压风险。

二、放射治疗适应症

(一)术后辅助放疗

室管膜瘤:次全切除或WHO II-III级者,推荐调强放疗(IMRT),总剂量54-56Gy,2025年放疗共识显示,辅助放疗可使5年无进展生存率从50%提升至70%;

髓母细胞瘤:全脑全脊髓放疗(CSI)联合局部加量,适用于高危患者。

三、化疗应用场景

(一)儿童室管膜瘤

-3岁以下患儿,术后化疗(如长春新碱+顺铂)可延缓放疗,2023年儿科肿瘤研究显示,化疗组3年无进展生存率达65%。

(二)复发肿瘤

-贝伐珠单抗用于复发脑膜瘤,缓解率约30%,2024年NCCN指南推荐作为二线治疗。

预后影响因素与长期管理

一、病理类型主导预后

室管膜瘤:儿童5年生存率60-70%,成人达80%,2024年预后研究显示,幕下室管膜瘤较幕上预后差;

脑膜瘤:WHO I级全切后10年生存率>90%,II-III级5年生存率50-60%。

二、术后随访方案

频率:术后前2年每3个月MRI复查,之后每6个月1次;

重点:监测肿瘤复发及脑积水,2025年随访指南强调,第四脑室肿瘤复发多在术后2-3年内。

常见问题答疑

这种影像表现一定是恶性肿瘤吗?

不一定呀。宽基底、轻度强化更常见于良性或低度恶性肿瘤,如室管膜瘤(WHO I-II级)、脑膜瘤,但最终需病理确诊,别自己吓自己哦。

手术风险大吗?

第四脑室手术涉及脑干,风险较高,但专科中心手术死亡率<2%,神经电生理监测可降低并发症,建议选择有后颅窝手术经验的团队。

儿童和成人的治疗一样吗?

不一样呢。儿童室管膜瘤可能需化疗延缓放疗,而成人脑膜瘤以手术为主,儿童髓母细胞瘤还需全脑放疗,个体化差异大。

术后会影响走路吗?

可能出现短暂步态不稳,多数3-6个月恢复,少数因小脑损伤遗留平衡障碍,术后康复训练很重要,别着急,慢慢来。

费用大概多少?

常规手术5-8万元,医保报销50-70%,放疗3-5万元,复发后靶向治疗费用较高,可申请大病医保二次报销,具体咨询当地医保部门。

第四脑室底部宽基底、轻度强化的肿块,虽影像学特征具有一定指向性,但最终诊断需结合临床、影像及病理综合判断。对于患者而言,早期明确病理类型,选择具备神经外科及放疗专科资质的医院,是制定精准治疗方案的关键。随着显微手术技术与精准放疗的进步,多数患者可获得良好预后,而定期随访与并发症管理,将进一步提升长期生存质量。保持积极心态,配合规范诊疗,是应对该类病变的科学策略。

- 文章标题:第四脑室底部肿块,呈宽基底,增强后轻度强化

- 更新时间:2025-06-30 11:37:52

400-029-0925

400-029-0925