当你拿到头颅影像报告,看到 “脑海绵状血管瘤” 几个字时,或许会瞬间被不安笼罩。这个听起来充满未知的医学术语,究竟意味着什么?它是否会像定时炸弹般威胁生命?又该如何选择正确的应对方式?事实上,脑海绵状血管瘤是一种由异常血管团构成的脑血管畸形,虽然名字里带有 “瘤” 字,却并非真正意义上的肿瘤。在接下来的内容中,我们将抽丝剥茧,从它的病理机制、临床特征、病情评估到治疗策略,为你揭开这个疾病的神秘面纱,帮助你理性认识并科学应对。

了解更多“脑海绵状血管瘤病症”内容,请点击:脑子海绵状血管瘤病症,主要有这6点!

一、脑海绵状血管瘤病症追根溯源:脑海绵状血管瘤的病理本质

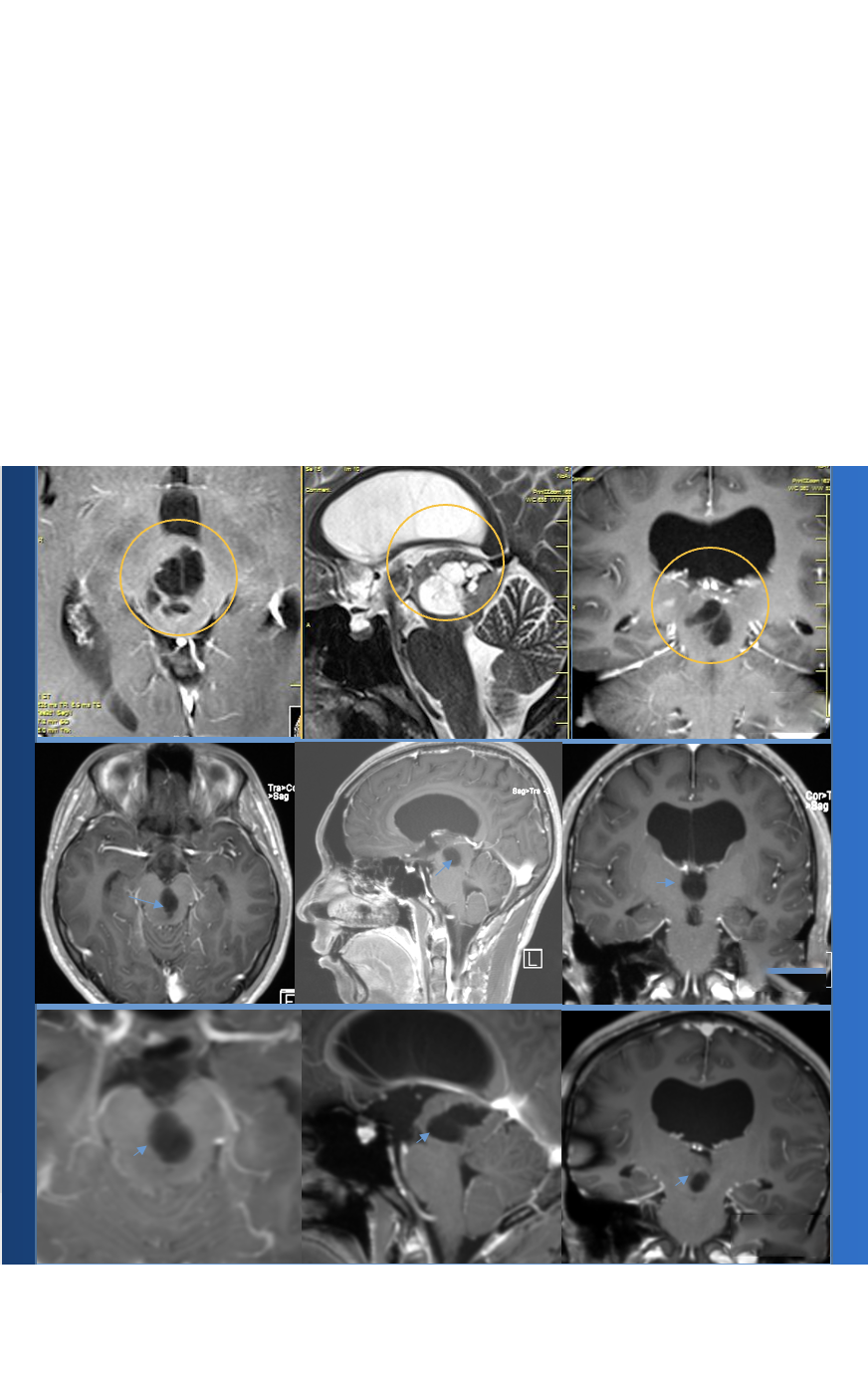

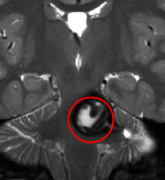

脑海绵状血管瘤,又称海绵状血管畸形,其核心病理特征是由众多薄壁血管组成的海绵状异常血管团。这些血管壁缺乏正常血管应有的平滑肌和弹力纤维层,血管之间也不存在正常的毛细血管组织,使得整个结构如同一个脆弱的 “血管海绵”。在显微镜下观察,这些血管腔大小不一、形态各异,彼此紧密相连,就像无数个相互连通的小血池。

从胚胎发育角度来看,脑海绵状血管瘤的形成与脑血管系统的发育异常密切相关。在胚胎早期,脑血管的形成遵循着精确的发育程序,任何环节出现异常都可能导致血管结构紊乱。部分研究认为,遗传因素在脑海绵状血管瘤的发生中扮演着重要角色。目前已发现多个相关致病基因,如 CCM1、CCM2 和 CCM3 基因,这些基因的突变会影响血管内皮细胞的正常功能和血管壁的稳定性,使得脑血管在发育过程中逐渐形成异常的海绵状结构。

此外,后天因素如头部外伤、颅内感染等,虽然并非脑海绵状血管瘤的直接病因,但可能对已存在的隐匿性血管畸形产生刺激,促使其进一步发展或诱发症状出现。不过,在多数情况下,脑海绵状血管瘤是在没有明显诱因的情况下悄然生长的,这也解释了为什么很多患者在体检或因其他症状进行头部检查时,才意外发现它的存在。

二、脑海绵状血管瘤病症隐匿的危险:临床症状与病情评估

脑海绵状血管瘤在人群中的发病率约为 0.5% - 1.5%,多数患者在疾病早期没有明显症状,如同身体里的 “沉默潜伏者”。然而,一旦它开始作祟,可能引发一系列复杂的临床症状,这些症状的表现和严重程度与病灶的位置、大小以及是否发生出血等因素密切相关。

常见的症状之一是癫痫发作,约占有症状患者的 30% - 60%。这是因为海绵状血管畸形病灶周围的脑组织长期处于缺血缺氧状态,神经细胞的电生理活动发生改变,导致异常放电,从而引发癫痫。癫痫的发作类型多样,从短暂的局部肢体抽搐到全身性强直 - 阵挛发作都有可能出现,不仅影响患者的日常生活,还可能带来意外伤害。

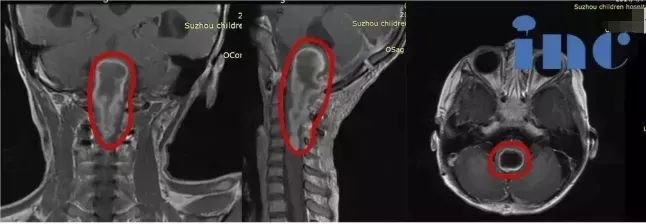

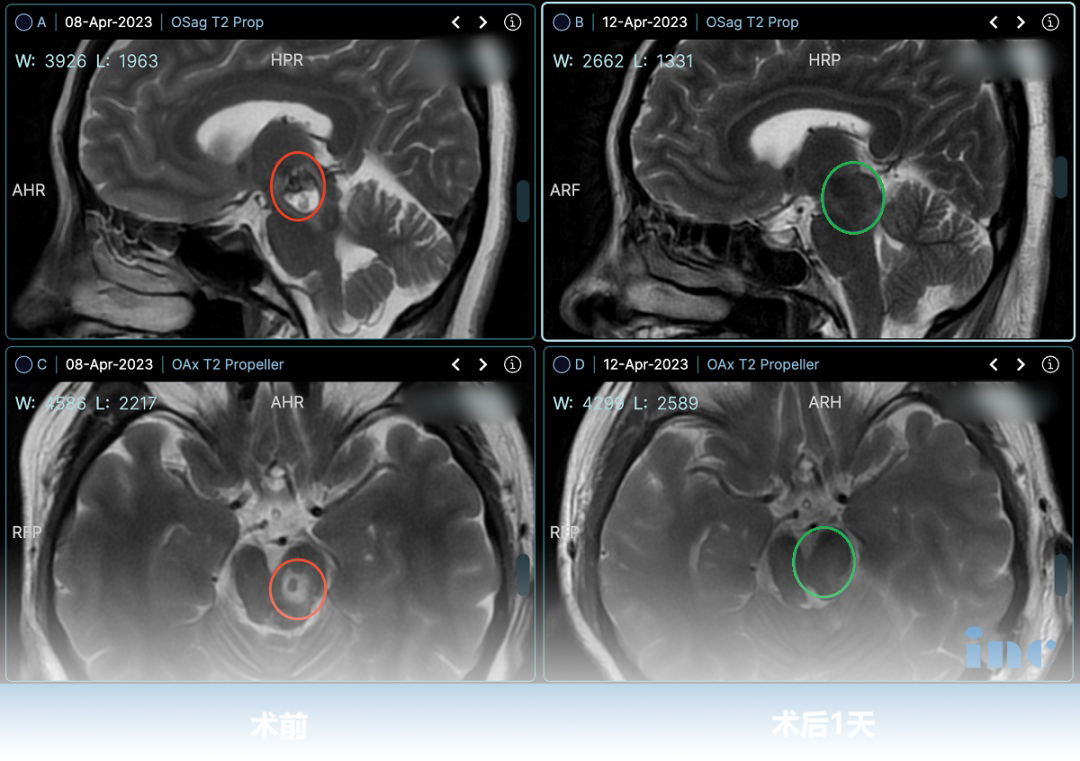

出血是脑海绵状血管瘤更为严重的并发症。由于血管壁结构脆弱,缺乏正常的支撑和韧性,在血压波动、剧烈运动等因素影响下,血管容易破裂出血。出血可发生在脑实质内、脑室内或蛛网膜下腔,根据出血量和出血部位的不同,患者会出现相应的神经功能缺损症状。例如,出血发生在大脑功能区,可能导致肢体无力、感觉障碍、言语不清;若累及脑干等重要部位,即使少量出血也可能引发呼吸、心跳异常,甚至危及生命。

除了癫痫和出血,脑海绵状血管瘤还可能压迫周围脑组织,引起头痛、头晕、视力下降、平衡失调等症状。有些患者会出现慢性头痛,疼痛程度轻重不一,可持续数月甚至数年;而当病灶压迫视觉传导通路时,会导致视野缺损、视力减退,严重影响生活质量。

判断脑海绵状血管瘤的严重程度,需要综合多方面因素进行评估。首先,病灶的位置至关重要,位于脑干、基底节等重要脑功能区的病变,即使体积较小,也可能因压迫或出血对神经功能造成严重损害;相比之下,位于脑叶边缘的病灶,风险相对较低。其次,病灶的大小和形态也有参考价值,较大的病灶或形态不规则、内部血管结构紊乱的病灶,出血风险更高。此外,患者的症状表现、既往出血史以及年龄、基础健康状况等因素,都在病情评估中发挥着重要作用。医生通常会借助头颅 MRI、CT 血管造影(CTA)、数字减影血管造影(DSA)等影像学检查手段,全面了解病灶情况,为制定个性化的治疗方案提供依据。

三、脑海绵状血管瘤病症治疗抉择:多元化的治疗策略

面对脑海绵状血管瘤,治疗方案的选择并非 “一刀切”,而是需要根据患者的具体情况,权衡利弊,制定最适合的方案。目前,主要的治疗方法包括保守观察、手术切除和放射治疗,每种方法都有其适应证和局限性。

对于没有症状、病灶位于手术风险较高区域且体积较小的患者,保守观察是常见的选择。在观察期间,患者需要定期进行头颅 MRI 检查,一般每 6 - 12 个月复查一次,密切监测病灶的大小、形态变化以及是否出现新的症状。虽然保守观察期间患者无需承受手术创伤,但这并不意味着可以掉以轻心,日常生活中应避免剧烈运动、情绪过度波动,控制血压,减少可能诱发出血的因素。一旦在观察过程中出现症状加重、病灶增大或出血等情况,应及时与医生沟通,重新评估治疗方案。

手术切除是治疗脑海绵状血管瘤最直接、最有效的方法,适用于有明显症状(如反复癫痫发作、进行性神经功能缺损)、病灶位于可切除部位且手术风险可控的患者。通过手术完整切除病灶,可以从根本上消除出血和癫痫发作的隐患。然而,手术并非没有风险,尤其是当病灶紧邻重要神经结构或血管时,术中可能损伤周围脑组织,导致术后肢体瘫痪、失语、认知障碍等并发症。因此,手术团队的经验和技术至关重要,术前需要通过详细的影像学评估,制定精准的手术入路和操作方案,在保证切除病灶的同时,最大限度保护正常脑组织功能。

放射治疗(如伽玛刀、射波刀等立体定向放射外科治疗)则是利用高能射线聚焦照射病灶,使血管内皮细胞逐渐增生、纤维化,从而达到闭塞血管畸形团的目的。放射治疗适用于手术风险高、病灶较小(直径一般小于 3 厘米)的患者,或作为手术后残留病灶的辅助治疗手段。与手术相比,放射治疗无需开颅,创伤较小,但它起效较慢,通常需要 1 - 3 年才能看到明显的治疗效果,且在这段时间内,病灶仍有出血的风险。此外,放射治疗还可能引起放射性脑水肿、脑坏死等远期并发症,需要长期随访观察。

除了上述传统治疗方法,近年来,一些新兴的治疗技术也在不断探索和发展。例如,血管内介入治疗通过将导管插入血管,对病灶进行栓塞,阻断其血供,从而达到治疗目的。但由于脑海绵状血管瘤的血管结构特殊,栓塞治疗难度较大,目前主要用于辅助手术治疗或作为部分特殊病例的尝试性治疗。随着医学研究的深入,针对脑海绵状血管瘤发病机制的药物治疗也逐渐成为研究热点,未来有望通过药物干预,改善血管壁的稳定性,降低出血风险,但目前仍处于临床试验阶段。

四、脑海绵状血管瘤病症相关问答

脑海绵状血管瘤病症会遗传吗?

脑海绵状血管瘤具有一定的遗传倾向。家族性脑海绵状血管瘤约占所有病例的 10% - 20%,与 CCM1、CCM2 和 CCM3 等基因突变相关。对于有家族病史的人群,建议进行基因检测,以便早期发现潜在风险。不过,大多数脑海绵状血管瘤是散发性的,并非由遗传因素导致。

脑海绵状血管瘤病症治疗后还会复发吗?

手术完整切除病灶后,复发的可能性较小。但如果病灶切除不彻底,残留的血管畸形组织仍有可能继续生长,导致疾病复发。放射治疗后,部分患者可能因血管畸形团未完全闭塞而出现病情进展。因此,无论是手术还是放射治疗后,都需要定期复查,监测病情变化。

脑海绵状血管瘤病症患者日常生活需要注意什么?

患者应保持规律的生活作息,避免熬夜和过度劳累;控制情绪,避免大喜大悲;适度运动,可选择散步、瑜伽等较为温和的运动方式,避免剧烈运动和头部碰撞;饮食上,注意营养均衡,多吃蔬菜水果,减少高脂肪、高盐食物的摄入;同时,严格按照医嘱服药,对于有癫痫病史的患者,不可自行停药或减药,定期到医院复诊。

- 文章标题:脑海绵状血管瘤病症是什么?严重吗?怎么治疗好?

- 更新时间:2025-06-17 18:53:23

400-029-0925

400-029-0925