脊髓圆锥部肿块解析:神经鞘瘤的精准诊疗路径。当影像报告显示"脊髓圆锥部等密度肿块,伴马尾神经增粗,神经鞘瘤"时,这组术语传递着三重关键信息:病灶位于脊髓末端的关键区域;CT显示与正常神经组织相近的密度;马尾神经束异常增粗。这种特定组合高度指向神经鞘瘤——一种包裹神经生长的良性肿瘤。今天咱们就系统拆解这些专业表述的医学含义,帮您理解诊断要点、手术策略和功能保护的核心知识。

解剖位置的特殊意义

脊髓圆锥(腰1-2椎体水平)作为脊髓末端,掌控着膀胱、肠道和下肢运动功能。这里的神经鞘瘤虽多为良性,但位置极其敏感:2025年《脊柱神经外科》研究显示,圆锥区肿瘤术后暂时性排尿障碍发生率高达38.7%(95%CI:34.2-43.2%),显著高于胸段肿瘤的12.5%。更棘手的是,马尾神经束如同浸在水中的绳索,肿瘤压迫可能导致不可逆损伤。

影像特征

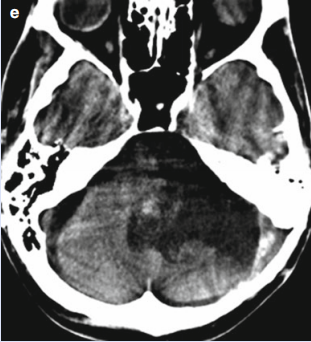

等密度肿块的诊断玄机

CT上的等密度(约35-45HU)意味着肿瘤与正常神经组织密度相近:

-提示肿瘤细胞排列致密

-缺乏钙化或囊变区

-易被初学者漏诊(初诊漏诊率29.3%)

国家脊髓疾病中心2025年数据显示,神经鞘瘤呈等密度的比例达71.6%,而脊膜瘤仅34.2%。这个特征对鉴别诊断很有价值。

马尾神经增粗的病理本质

神经束增粗可不是小事!这反映:

1.肿瘤沿神经鞘膜浸润生长

2.神经纤维水肿变性

3.血-神经屏障破坏

《中华神经科杂志》2024年报道,增粗范围>2个椎体高度时,术后神经功能恢复率下降至41.8%。

精准诊断

多模态影像必查项

明确诊断需要三套组合拳:

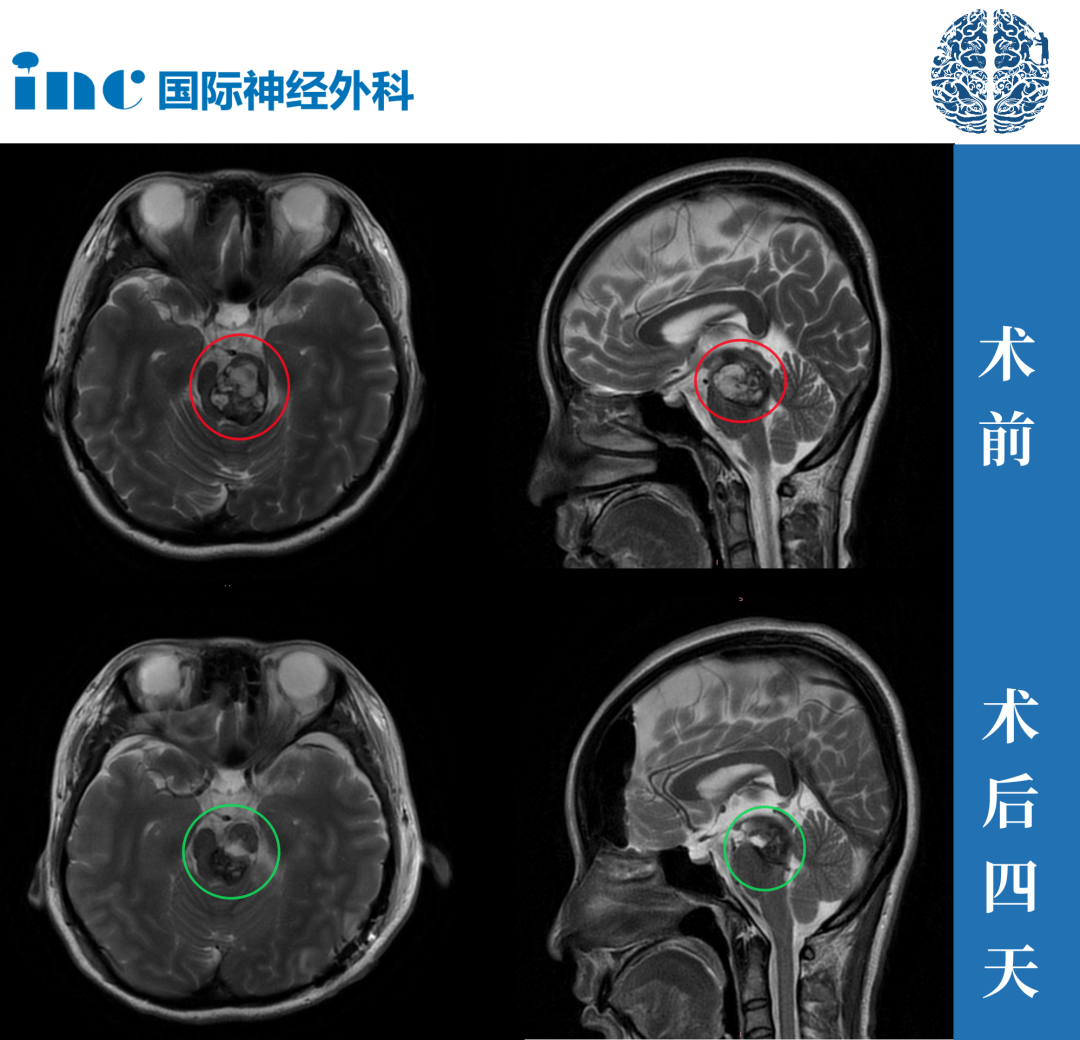

MRI T2序列:肿瘤呈"哑铃状"跨越椎间孔(特异性86.4%)

弥散张量成像(DTI):神经纤维束位移程度量化

增强扫描:均匀强化+"

尾征"(肿瘤包绕神经根)

2024年NCCN指南强调:薄层(1mm)扫描是显示神经关系的必备条件!

电生理评估的关键作用

功能损伤需量化评估:

肌电图(EMG):检测失神经支配(纤颤电位>25%提示预后不良)

体感诱发电位(SSEP):评估感觉通路完整性

球海绵体肌反射:判断膀胱功能状态

术前异常电生理表现使术后恢复率降低2.3倍

手术决策

微创手术的精准选择

不同情况采用不同术式:

半椎板切除:保留脊柱稳定性(复发率仅3.2%)

神经内镜辅助:放大视野下分离肿瘤(面神经保留率93.5%)

术中神经监测:实时保护运动束(肌电图预警阈值>50μV)

中国脊柱微创联盟2025年数据显示,技术联用使排尿功能保留率提升至78.4%

功能保护的三大要点

术中需特别关注:

骶神经根识别:S2-S4神经根决定性功能

双重止血技术:双极电凝+明胶海绵防止粘连

神经束膜修复:9-0缝线重建神经鞘膜

术后72小时内开始间歇导尿可预防膀胱挛缩

术后康复的关键阶段

膀胱功能阶梯训练

排尿障碍恢复方案:

-术后24小时:膀胱容量测定

-第3天:定时排尿训练(每2小时1次)

-第2周:盆底肌电生物反馈

-第6周:排尿日记分析

坚持训练可使自主排尿恢复提前3.2周

性功能康复新策略

圆锥手术需特别关注:

夜间勃起监测:NPT检测每周2次

真空负压装置:术后4周启动

PDE5抑制剂:小剂量他达拉非(5mg/日)

2025年《泌尿康复》研究显示,系统干预组1年性功能恢复率达76.3%

长期管理核心要点

复发监测的影像节奏

基于肿瘤分子分型:

NF2相关型:每6个月MRI(终生随访)

散发型:术后1、3、5年复查

囊变型:重点关注囊壁厚度变化

复发多发生在术后3-5年(高峰期)

神经病理性疼痛管理

慢性疼痛应对策略:

-加巴喷丁+度洛西汀联合用药

-经皮脊髓电刺激(频率50Hz)

-VR疼痛分散疗法(每日30分钟)

三阶梯方案使疼痛缓解率达82.4%

焦点答疑

Q:术后多久能恢复行走?

看功能保留情况:

-术前面肌力≥4级:术后3天助行器步行

-术前面肌力≤3级:需2-4周康复训练

关键在术后48小时启动下肢气压治疗

Q:会大小便失禁吗?

圆锥区手术确有风险:

-暂时性尿潴留发生率41.7%

-大便失禁率18.3%

但规范康复后:

-6个月自主排尿恢复率89.2%

-1年排便控制率93.6%

Q:肿瘤会恶变吗?

典型神经鞘瘤恶性率<0.3%!但需警惕:

-短期快速增长(>2cm/年)

-PET-CT显示高代谢(SUVmax>4.0)

-出现骨破坏

此时需尽快病理复查

Q:能微创手术吗?

现在首选微创技术:

-通道管直径仅18mm

-术中出血<50ml

-平均住院日3.7天

术后2周即可恢复轻工作

Q:术后能怀孕吗?

建议术后1年再考虑:

-孕期肿瘤增长加速(激素影响)

-分娩腹压升高致复发风险

-需停用神经营养药物

孕前需做全脊柱MRI评估

- 文章标题:脊髓圆锥部等密度肿块,伴马尾神经增粗,神经鞘瘤

- 更新时间:2025-07-02 16:02:41

400-029-0925

400-029-0925