大脑作为人体的“指挥中心”,每一寸区域的异常都可能引发连锁反应。幕上占位病变,指的是发生在大脑半球(如额叶、颞叶、顶叶等)的异常组织增生或肿块,当这类病变逐渐增大并压迫到下丘脑时,往往会引发一系列复杂的生理与神经功能紊乱。下丘脑虽仅占大脑重量的0.3%左右,却是调节内分泌、体温、食欲、睡眠等重要生理活动的“总枢纽”。

幕上占位病变压迫下丘脑有什么症状?

下丘脑的功能网络如同精密的“交响乐团”,当占位病变压迫这一区域时,不同“声部”的异常会以多样化症状呈现,以下从七大系统展开解析:

(一)内分泌代谢紊乱:激素调控失衡的“多米诺效应”

甲状腺功能异常:下丘脑通过分泌促甲状腺激素释放激素(TRH)调控甲状腺功能。压迫可能导致TRH分泌不足,引发甲状腺功能减退,表现为怕冷、乏力、体重莫名增加、皮肤干燥等。反之,若TRH异常增多,可能诱发甲亢症状,如心悸、手抖、多汗。

肾上腺皮质功能异常:下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)受压后,可能导致肾上腺皮质激素分泌不足,出现低血压、低血糖、易疲劳等“肾上腺皮质功能减退”表现,严重时可引发肾上腺危象。

性腺轴受累:下丘脑-垂体-性腺轴失调可导致性激素分泌紊乱。女性可能出现月经周期紊乱、闭经、不孕;男性可能表现为性欲减退、精子生成障碍,儿童则可能出现性早熟或发育迟缓。

水盐代谢紊乱:下丘脑视上核与室旁核是调控抗利尿激素(ADH)的关键部位。压迫可能导致ADH分泌异常:若分泌不足,会引发中枢性尿崩症,表现为极度口渴、多尿(24小时尿量可达4-10升);若分泌过多,则可能导致低钠血症,出现恶心、呕吐、嗜睡甚至昏迷。

数据参考:一项发表于《Neurology》的研究显示,下丘脑受压患者中,约68%会出现内分泌功能异常,其中尿崩症发生率占32%,性腺功能减退占29%。

(二)体温调节障碍:人体“恒温器”失灵

下丘脑体温调节中枢(前区散热、后区产热)受压后,体温调控机制失效,可能出现:

高热或低热交替:患者体温可突然升至39℃以上,或持续在37.5-38℃之间波动,且常规退热药物效果不佳。

体温随环境波动:失去自主调节能力,环境温度升高时易中暑,寒冷时难以维持正常体温。

无汗或多汗异常:部分患者可能出现不出汗(影响散热)或莫名多汗(体温调节紊乱的表现)。

(三)摄食与体重异常:食欲调控中枢“失控”

下丘脑外侧区(摄食中枢)与腹内侧核(饱食中枢)受压后,会打破食欲的平衡:

贪食与肥胖:若摄食中枢兴奋而饱食中枢抑制,患者会出现难以抑制的食欲亢进,尤其偏好高糖、高脂食物,短期内体重急剧增加(每月可增重5-10公斤)。

厌食与消瘦:反之,若饱食中枢过度激活,患者可能出现食欲减退、恶心呕吐,甚至拒食,导致体重快速下降(3个月内体重下降超过10%)。

异食癖:少数患者可能出现吞食非营养物质(如泥土、毛发)的异常行为,与下丘脑神经核团功能紊乱相关。

(四)睡眠-觉醒周期紊乱:生物钟“崩盘”

下丘脑视交叉上核是人体的“生物钟”中枢,受压后可引发:

嗜睡与昏睡:患者白天昏昏欲睡,甚至在谈话、进食时突然入睡,夜间却清醒难眠,形成“颠倒睡眠”。

失眠与多梦:部分患者表现为入睡困难、浅眠易醒,或睡眠中频繁多梦,导致日间精力严重不足。

猝倒发作:罕见情况下,可能伴随猝倒症(突然肌肉无力倒地,但意识清醒),与下丘脑对觉醒-睡眠转换的调控异常相关。

(五)自主神经功能紊乱:身体“警报系统”失调

下丘脑是自主神经(交感与副交感神经)的高级中枢,压迫可导致:

心血管症状:心率忽快忽慢(心悸或心动过缓)、血压波动(突然升高或降低),部分患者可能出现胸闷、胸痛,易被误诊为心脏疾病。

消化系统异常:胃肠蠕动紊乱,表现为腹胀、便秘、腹泻交替,或胃酸分泌异常(烧心、反酸)。

出汗异常:单侧或双侧面部、躯干突然多汗,或长期无汗,与交感神经节后纤维调控障碍相关。

(六)神经精神症状:情绪与认知的“风暴”

下丘脑与边缘系统(情绪调控中枢)存在密切联系,压迫可能引发:

情绪障碍:焦虑、抑郁情绪反复发作,患者可能无故哭泣、烦躁不安,或对事物失去兴趣。

认知功能下降:记忆力减退(尤其近期记忆)、注意力不集中,严重时可能出现定向力障碍(如分不清时间、地点)。

行为异常:少数患者会出现冲动行为、幻觉(如幻嗅、幻味),或重复刻板动作(如反复洗手、整理物品)。

(七)视觉与运动相关症状:占位病变的“间接影响”

幕上占位病变本身可能压迫邻近结构,引发:

视力下降与视野缺损:若占位位于鞍上区,可能压迫视神经交叉,导致双眼颞侧偏盲(外侧视野缺失),或单眼视力进行性下降。

眼球运动障碍:动眼神经、滑车神经等邻近神经受压时,可能出现复视(重影)、眼球活动受限,甚至眼睑下垂。

肢体乏力或癫痫:若占位累及运动皮层或传导束,可能导致对侧肢体无力、麻木,或诱发癫痫发作(抽搐、意识丧失)。

发现症状后该怎么办?科学应对五步指南

当出现上述疑似症状时,及时、规范的处理是阻断病情进展的关键。以下为分阶段应对策略:

(一)紧急处理:初步判断与就医时机

自我评估与记录:用手机备忘录详细记录症状出现的时间、频率及强度(如“每日多尿10次,每次尿量约500ml”“体温39℃,无咳嗽流涕”),若出现以下情况需立即就医:

-突发剧烈头痛伴呕吐、意识模糊;

-24小时尿量超过5升,伴极度口渴、脱水(皮肤弹性差、眼窝凹陷);

-血压骤降(收缩压<90mmHg)或骤升(收缩压>180mmHg)伴心悸;

-高热持续48小时以上,或体温低于35℃。

避免错误应对:切勿自行服用退烧药、安眠药或激素类药物,以免掩盖症状或加重内分泌紊乱。

临床建议:美国神经外科医师协会(AANS)指南指出,若怀疑下丘脑受压,应在出现典型症状(如尿崩、高热)后24小时内完成神经科急诊评估。

(二)精准诊断:从影像到功能的全方位评估

影像学检查:

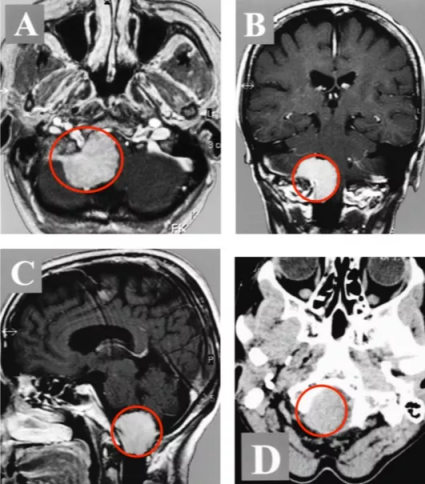

1.头部MRI(磁共振成像):首选检查,可清晰显示占位病变的位置、大小、形态及与下丘脑的关系,增强MRI能判断病变血供情况(如脑膜瘤多均匀强化,胶质瘤可能不均匀强化)。

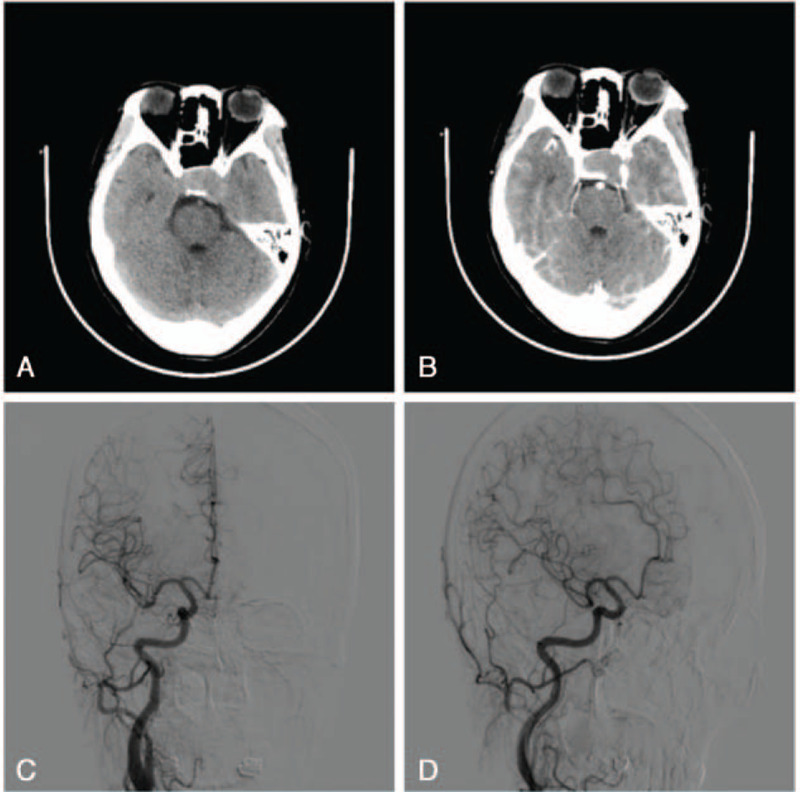

2.CT扫描:急诊情况下可快速排查脑出血,对钙化性病变(如颅咽管瘤)显示更清晰,但软组织分辨率低于MRI。

3.PET-CT:必要时用于鉴别病变性质(良性或恶性),如胶质瘤的葡萄糖代谢率通常高于正常脑组织。

内分泌功能检测:

抽血化验甲状腺激素(T3、T4、TSH)、皮质醇、性激素、抗利尿激素(ADH)及电解质(钠、钾、氯),24小时尿渗透压检测可辅助诊断尿崩症。

其他功能评估:

睡眠监测(判断昼夜节律紊乱类型)、视野检查(排查视神经受压)、脑电图(评估癫痫样放电)。

(三)治疗决策:多学科协作的个体化方案

下丘脑占位病变的治疗需神经外科、内分泌科、放疗科等多学科会诊,根据病变性质、位置及患者状态选择方案:

手术治疗:

适应证:良性肿瘤(如脑膜瘤、颅咽管瘤)、局限性恶性肿瘤(如低级别胶质瘤)、有明确占位效应的病变。

手术目标:在保护下丘脑功能的前提下最大程度切除肿瘤,现代神经外科借助术中MRI、神经导航、电生理监测等技术,可精准避开重要神经核团。

术式选择:

-经颅手术:适用于幕上较大占位(如额叶、颞叶肿瘤),根据病变位置选择额部、颞部或纵裂入路。

-神经内镜手术:适用于鞍上区、第三脑室前部病变,具有创伤小、视野清晰的优势(如内镜下切除颅咽管瘤)。

放射治疗:

适应证:无法手术的恶性肿瘤(如高级别胶质瘤)、术后残留肿瘤、复发肿瘤,或患者身体状况不耐受手术。

技术类型:立体定向放射外科(如伽马刀、射波刀)可精准聚焦病灶,减少对周围正常组织的损伤,适用于直径≤3cm的病变;常规分割放疗则用于较大范围的肿瘤控制。

药物治疗:

内分泌替代治疗:尿崩症患者需长期服用去氨加压素(弥凝);甲状腺功能减退者补充左甲状腺素(优甲乐);肾上腺皮质功能减退者需补充氢化可的松。

对症治疗:癫痫发作者服用抗癫痫药物(如左乙拉西坦);焦虑抑郁者短期使用抗焦虑药物(需在精神科医师指导下)。

靶向与化疗:部分恶性肿瘤(如生殖细胞瘤)对化疗敏感,可采用顺铂+依托泊苷方案;胶质瘤可根据基因检测结果选择靶向药物(如贝伐珠单抗)。

(四)术后与康复:长期管理的“攻坚战”

下丘脑受压患者的康复是贯穿治疗全程的重要环节,需关注以下方面:

内分泌管理:

-术后每周复查甲状腺功能、皮质醇、电解质,根据结果调整替代治疗剂量,避免激素过量或不足(如皮质醇补充过多可能引发高血压、糖尿病)。

-尿崩症患者需记录24小时出入量,若尿量>4000ml/天,需及时调整去氨加压素用量。

营养支持:

-贪食患者需制定严格饮食计划,控制每日热量摄入(如女性1500-1800大卡/天,男性1800-2200大卡/天),避免高糖高脂食物。

-厌食患者可少食多餐,选择高蛋白、高维生素食物(如鸡蛋、鱼肉、新鲜蔬果),必要时口服营养补充剂(如肠内营养粉剂)。

神经功能康复:

-认知障碍者可接受记忆训练(如数字复述、图形识别)、注意力训练(如拼图、阅读),家属可协助制定每日活动清单(如“上午10点读报15分钟”)。

-肢体乏力者在康复师指导下进行被动运动、主动肌力训练,从卧床抬腿到扶拐行走逐步进阶。

心理支持:

下丘脑病变可能引发情绪波动,家属需耐心倾听患者感受,必要时寻求心理医生帮助,通过认知行为疗法(CBT)改善焦虑抑郁状态。

(五)长期随访:警惕复发与并发症

随访频率:术后1个月、3个月、6个月各复查1次头部MRI,之后每年1次;内分泌指标每3-6个月复查1次。

重点监测:

-肿瘤复发:MRI若发现原病灶处出现新的异常强化灶,需及时评估是否再次手术或放疗。

-迟发性并发症:部分患者术后数年可能出现生长激素缺乏(儿童表现为身材矮小)、性腺功能减退加重,需长期关注生长发育及第二性征变化。

延展内容:追根溯源与前沿进展

(一)常见病因:哪些病变会盯上下丘脑?

肿瘤性病变(占比约70%):

-颅咽管瘤:起源于胚胎残余组织,占儿童下丘脑占位的50%以上,常伴钙化及囊变。

-脑膜瘤:起源于蛛网膜帽细胞,多为良性,生长缓慢,好发于鞍结节、蝶骨嵴等部位。

-胶质瘤:星形细胞瘤或室管膜瘤可侵犯下丘脑,成人多为低级别,儿童可能为高级别。

-生殖细胞瘤:好发于青少年,常位于松果体区或鞍上区,对放疗敏感。

非肿瘤性病变:

-血管性病变:下丘脑区动脉瘤、动静脉畸形(AVM)破裂可引发脑出血,压迫下丘脑。

-炎症与感染:结核性脑膜炎、病毒性脑炎可导致下丘脑水肿,功能紊乱。

-先天性疾病:下丘脑错构瘤,可引发性早熟及痴笑性癫痫。

(二)诊断误区:为什么容易漏诊或误诊?

症状多样性掩盖根源:下丘脑症状涉及多系统,可能被误诊为“甲状腺疾病”“消化内科疾病”“精神心理问题”,导致延误诊断。一项回顾性研究显示,约43%的下丘脑占位患者在确诊前曾被转诊至3个以上科室。

影像学检查不全面:仅做CT可能漏诊小病灶(如直径<1cm的垂体微腺瘤),未做增强MRI可能无法鉴别病变性质。

(三)治疗前沿:技术革新如何守护下丘脑?

术中神经监测技术:通过电极实时监测下丘脑附近神经电活动,避免手术损伤,使尿崩症等并发症发生率从传统手术的40%降至15%以下(数据来源:《Journal of Neurosurgery》2023年研究)。

干细胞治疗探索:动物实验显示,间充质干细胞移植可能修复受损的下丘脑神经核团,改善内分泌功能,目前处于临床前研究阶段。

常见问题答疑

1.问:幕上占位压迫下丘脑一定会出现尿崩症吗?

答:不一定。尿崩症的发生率约30%-50%,取决于占位的位置与压迫程度。若病变未累及视上核-垂体束,可能仅出现其他内分泌症状。

2.问:术后多久能恢复正常生活?

答:多数患者术后1-3个月可回归日常活动,但内分泌替代治疗可能需长期维持。完全康复时间因人而异,部分复杂病例可能需要6个月以上。

3.问:儿童下丘脑受压会影响身高吗?

答:会。下丘脑分泌的生长激素释放激素(GHRH)受压后,可能导致生长激素缺乏,儿童表现为生长速率减慢(年身高增长<5cm),需及时补充生长激素。

4.问:放疗对下丘脑功能的影响大吗?

答:现代精准放疗(如质子治疗)可减少对周围组织的损伤,但仍有10%-20%的患者可能出现迟发性内分泌功能减退,需长期随访。

5.问:如何预防幕上占位病变压迫下丘脑?

答:目前尚无特效预防方法,但定期体检(每年1次头部MRI对高危人群有意义)、避免接触电离辐射、及时治疗脑部原发疾病(如垂体瘤)可降低风险。

- 文章标题:幕上占位病变压迫下丘脑有什么症状?怎么办?

- 更新时间:2025-06-13 13:47:38

400-029-0925

400-029-0925