在神经外科临床实践中,脑膜瘤患者常对肿瘤相关问题存在诸多疑问。当患者于影像学检查报告中发现脑膜瘤诊断时,其关注焦点往往集中于“脑膜瘤多大严重?多大会出血?多大要手术?”,即肿瘤大小与疾病严重程度的关联性、瘤体出血风险以及手术干预时机等关键问题。然而,脑膜瘤的病情评估体系较为复杂,其严重程度分级、出血风险预测及手术指征判定,并非单一依赖肿瘤体积参数,而是受肿瘤生物学特性、生长部位、血供情况及患者基础健康状态等多因素共同影响。本章节将从多维度剖析脑膜瘤大小与临床诊疗决策的内在联系,揭示其背后的医学逻辑。接下来,我们将分别从脑膜瘤多大算严重、多大会出血以及多大需要手术这三个核心问题入手,深入探讨脑膜瘤大小与临床诊疗决策之间的复杂关系。“脑膜瘤”相关阅读:脑膜瘤治疗:原则、费用、最佳治疗方法、几种治疗方案方法

一、 脑膜瘤的“严重性”:大小尺寸并非唯一标尺

位置决定功能影响:

“静区”肿瘤: 生长于大脑凸面非功能区(如前额叶部分区域、颞极)的较大脑膜瘤(如4-5厘米以上),可能长期不引发显著症状,其“严重性”相对较低,更多体现在占位效应(脑组织受压移位)的潜在风险上。

“要冲之地”肿瘤: 即使体积较小(1-2厘米),若位于关键神经通路或功能区,后果可能极其严重:

运动/感觉区: 导致对侧肢体无力、麻木、抽搐(癫痫)。

语言区(布罗卡区、韦尼克区): 造成失语(听不懂或说不出)。

视觉通路(如鞍结节、蝶骨嵴内侧): 引起视野缺损(如双眼颞侧偏盲)甚至失明。

颅神经周围(如桥小脑角、海绵窦): 引发面部疼痛、麻木、复视、面瘫、听力下降。

脑室系统附近: 阻碍脑脊液循环,导致脑积水,引起头痛、呕吐、意识障碍。

静脉窦旁(如矢状窦、横窦、乙状窦): 不仅压迫脑组织,更可能侵袭或阻塞重要的静脉回流通道,引发难以控制的颅高压和脑水肿,手术风险剧增。一个位于中央沟(分隔大脑运动、感觉皮层的关键脑沟)旁仅1.5厘米的脑膜瘤,对一位钢琴家左手精细动作的威胁,远大于一个位于额叶非功能区4厘米的肿瘤。

生长速度预示生物学行为:

惰性生长: 多数脑膜瘤生长极其缓慢(每年增长1-2毫米甚至更少),可能伴随终生不引起问题。

活跃生长: 部分肿瘤生长较快(每年增长数毫米甚至超过1厘米)。快速生长本身即提示肿瘤更具侵袭性潜力,可能更快产生症状或影像学上的脑水肿,其“严重性”自然升高。影像学随访对比是评估生长速度的金标准。

肿瘤引发的继发性改变:

瘤周脑水肿: 某些脑膜瘤(尤其是颅底、蝶骨嵴、矢状窦旁)即使中等大小,也可能诱发显著的瘤周脑组织水肿。重度水肿本身就可引起严重神经功能障碍和颅高压症状,独立于肿瘤大小。

颅高压: 巨大肿瘤或引起严重脑积水/脑水肿的肿瘤,导致颅内压力持续升高,表现为剧烈、持续的头痛(晨起尤甚)、喷射性呕吐、视乳头水肿(有失明风险),甚至意识障碍,这是需要紧急处理的危急状态。

结论一:脑膜瘤的严重性是多维度的交响曲。 1-2厘米的“小瘤”长在要害部位(如视神经旁、脑干腹侧),其破坏力可能远超5-6厘米长在“静区”的肿瘤。 生长速度、是否诱发显著脑水肿/颅高压、是否影响关键神经功能,这些因素共同决定了肿瘤对个体生命的实际威胁等级,尺寸仅是其中一个音符。

二、 脑膜瘤的出血风险:隐匿的血管危机

脑膜瘤总体自发性出血(瘤卒中)的发生率相对较低(约1.4%-2.4%),但一旦发生,往往起病急骤,后果严重,可导致卒中样症状甚至死亡。出血风险与大小的关系并非线性递增,更多与肿瘤的内在特性相关:

血管构筑特性:

血管丰富型: 部分脑膜瘤富含异常增生、结构脆弱的肿瘤血管网(影像学上可表现为明显强化),其破裂出血的风险显著高于血供一般的肿瘤。血管内皮生长因子(VEGF)的高表达是重要因素。

引流静脉障碍: 肿瘤生长可能扭曲、压迫或侵袭邻近的皮层引流静脉,导致瘤内及瘤周静脉压力增高、淤血,增加血管破裂风险。

肿瘤质地与类型:

质地柔软/囊变: 较软的肿瘤或内部发生液化坏死的肿瘤(囊变),其结构支撑力弱,相对更易出血。

非典型/间变型(恶性)脑膜瘤: 这些高级别肿瘤生长迅速,常伴有异常新生血管和肿瘤坏死,其出血风险高于良性(WHO I级)脑膜瘤。

位置因素:

位于颅底或靠近重要血管结构的肿瘤,局部血流动力学可能更复杂。

体积巨大(通常>4cm)的肿瘤,其内部血管网络更庞大、承受的张力可能更大,且易发生中心坏死,综合因素使得大瘤出血的绝对风险有所增加。文献报道,大于4厘米的脑膜瘤发生瘤内出血或蛛网膜下腔出血的比例相对更高。

诱发因素:

高血压是重要的可干预风险因素,血压急剧波动可能成为压垮脆弱血管的“最后一根稻草”。

抗凝/抗血小板药物理论上可能增加出血风险,但在临床实践中,对于未出血的脑膜瘤患者,是否需要停用需由神经外科医生和内科医生根据患者心脑血管风险与脑膜瘤具体情况极其谨慎地权衡利弊。

结论二:脑膜瘤出血更像一场“结构性危机”而非“尺寸危机”。 一个血供极其丰富、质地柔软的2-3厘米肿瘤,其出血隐患可能远超一个5厘米但血供中等、质地坚韧的肿瘤。 位置(尤其涉及静脉回流)、病理级别(高级别风险更高)以及高血压等全身因素共同编织了出血风险的网络。巨大尺寸(>4cm)是一个需警惕的风险因素,但非充分必要条件。

三、 脑膜瘤手术决策:多维天平的精准权衡

“脑膜瘤长到多大需要手术?”——这是患者最迫切的问题,却没有一个放之四海皆准的厘米答案。神经外科医生面对的是一个需要综合诸多因素进行个体化评估的复杂决策模型:

核心考量因素:

- 症状的存在与性质:

明确的、进行性加重的神经功能缺损: 如新发的肢体无力、麻木、语言障碍、视力视野损害、听力下降、行走不稳、面瘫、难以控制的癫痫等。这是最强的手术指征之一。症状意味着肿瘤已对脑组织、神经或血管造成实质性压迫或侵害。

颅高压症状: 如进行性加重的头痛(尤其晨起痛)、恶心呕吐、视物模糊(视乳头水肿)。提示肿瘤体积巨大或引发了严重脑积水/脑水肿,需尽快手术减压。

轻微的、稳定的症状或偶发癫痫: 需结合肿瘤位置、大小、生长速度、患者年龄等因素综合判断手术时机。

影像学显示的占位效应与继发改变:

- 显著的脑组织/脑干受压变形移位。

- 中-重度的瘤周脑水肿。

- 脑室系统受压变形或脑积水形成。

- 肿瘤包裹或紧密粘连重要血管(颈内动脉、椎基底动脉、主要静脉窦)。

肿瘤的生长速度(动态观察): 通过定期(通常间隔6-12个月)的MRI或CT复查对比,确认肿瘤是否生长及生长速度。进行性增大(尤其是年增长超过2-3毫米)是重要的手术指征,特别是当肿瘤靠近关键结构时。稳定无增长的肿瘤可继续观察。

患者年龄与全身状况: 年轻患者预期寿命长,即使肿瘤目前无症状或增长缓慢,考虑到其未来几十年内几乎必然增长并可能引发问题,倾向于更积极的手术干预(若手术风险可接受)。高龄患者或合并严重基础疾病(心、肺、肾衰竭等)者,手术耐受性差,决策会趋于保守,优先考虑症状控制和微创/非手术治疗(如放疗)。

患者的意愿与生活质量诉求: 对肿瘤存在的强烈焦虑、对潜在症状的担忧、职业需求(如飞行员、精密操作者)等因素需充分沟通并纳入决策。

“大小”在手术决策中的相对权重:

- 无症状小型脑膜瘤(<3cm): 绝大多数首选定期影像学随访观察(如每6-12个月一次MRI),除非位于极高危位置或随访中发现生长。

- 无症状中型脑膜瘤(3-4cm): 需要更密切的随访(如每6个月),并结合位置、水肿、患者年龄综合评估。若位于非功能区、无水肿、患者高龄,仍可能观察;若靠近功能区、有水肿、患者年轻,可能倾向手术。

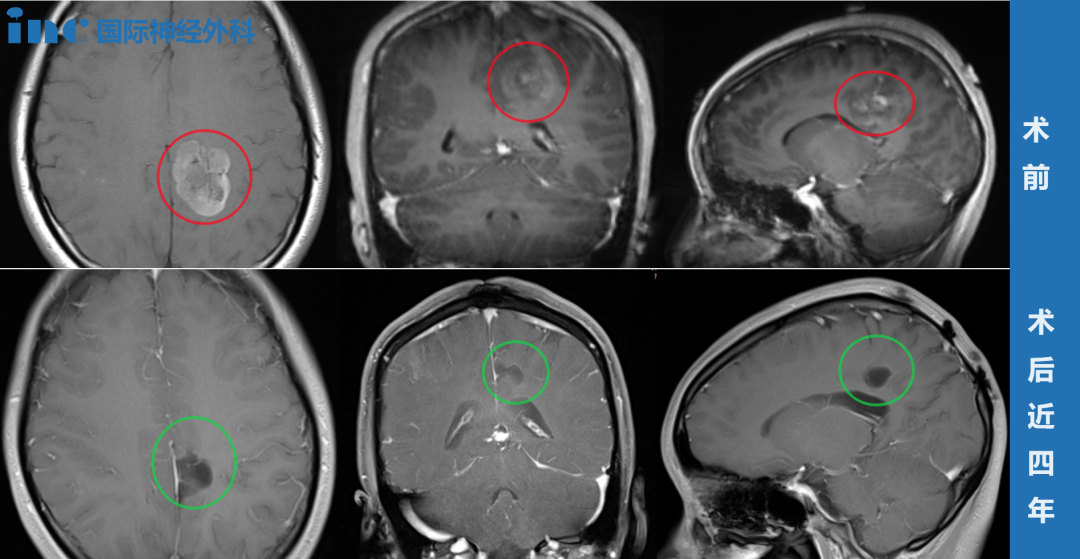

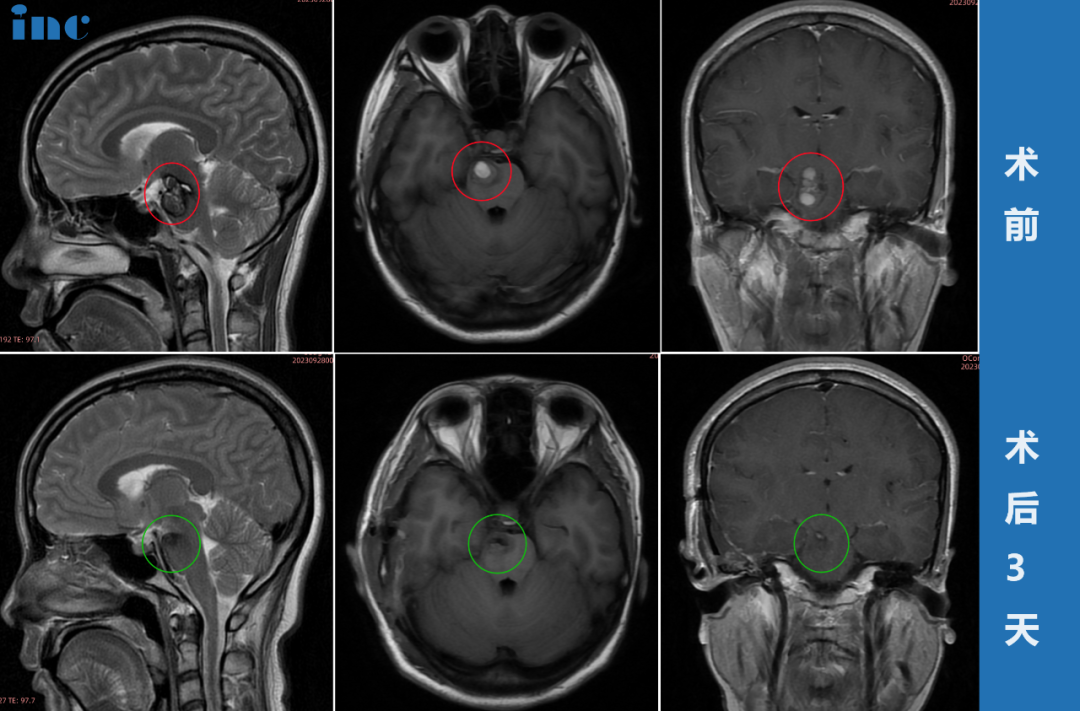

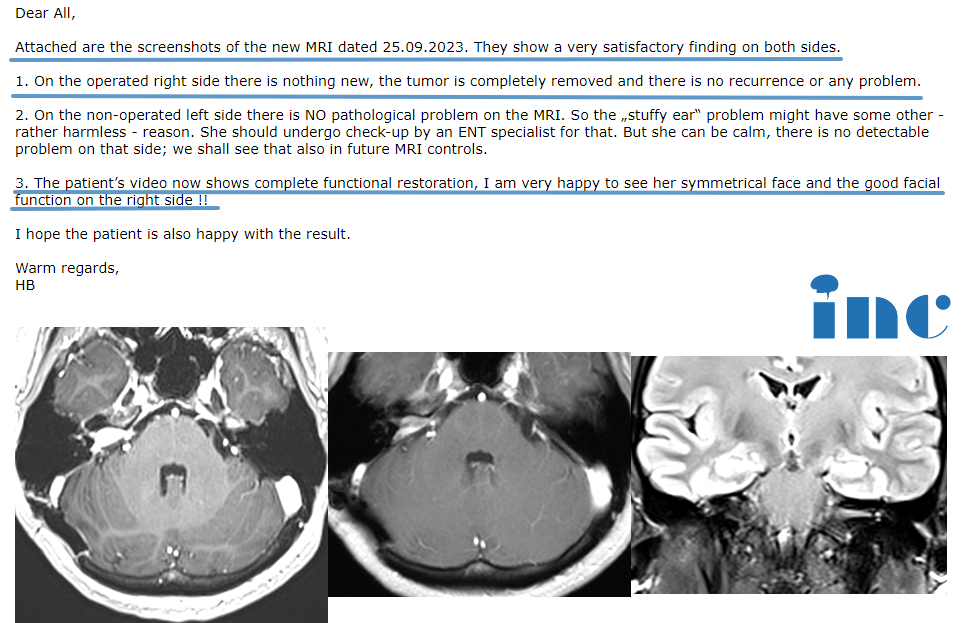

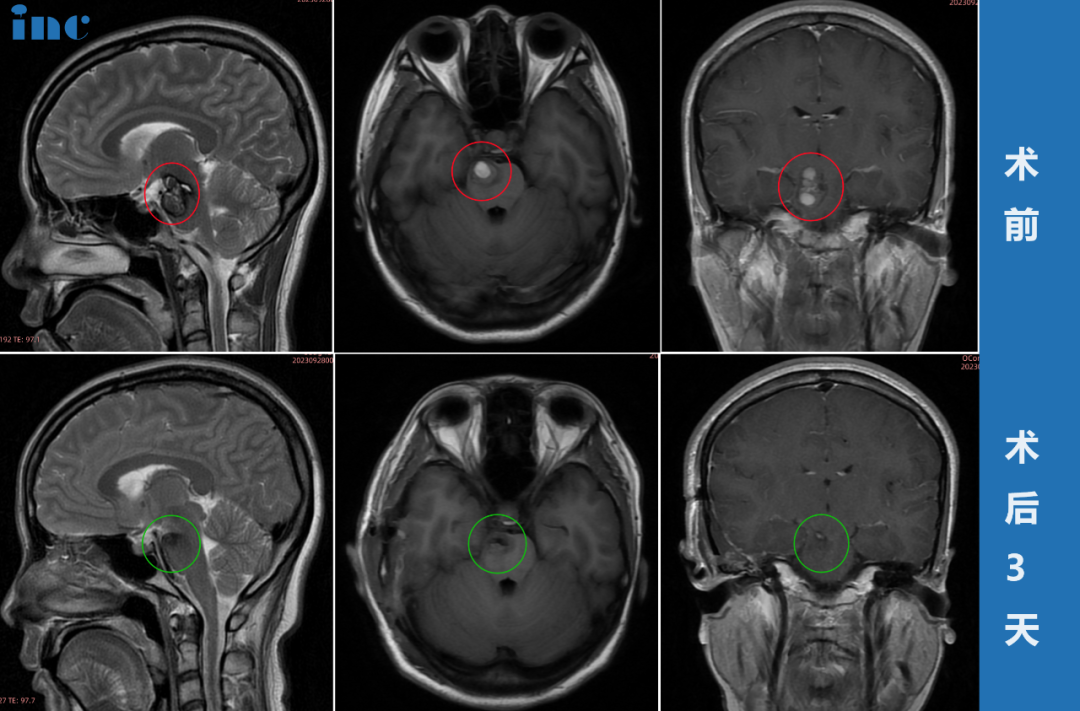

- 无症状大型脑膜瘤(>4cm): 即使无症状,手术指征也显著增强。 巨大肿瘤占据空间多,继续生长的潜在危害大(严重颅高压、突发神经功能恶化风险增加),且体积越大,手术全切除难度和风险也可能递增(与周围结构粘连更紧密)。医生通常会建议积极干预,除非患者高龄体弱无法耐受手术。

有症状的脑膜瘤: 无论大小,只要症状明确归因于肿瘤且影响生活,手术通常是首选方案。 一个引起失语的2厘米语言区肿瘤,手术指征远强于一个无症状的5厘米凸面肿瘤。

结论三:手术决策是科学与艺术的结合。 “尺寸”仅是决策天平上的众多砝码之一。 无症状的<3cm肿瘤通常安全观察;>4cm的无症状肿瘤手术指征明显增强;而有症状的肿瘤,无论大小,往往需要积极干预。 神经外科医生会像解谜一样,综合解读症状、位置、影像特征、生长速度、年龄、意愿等所有信息,为每位患者绘制个体化的治疗路径图。

四、 脑膜瘤治疗超越手术:综合治疗格局

手术是脑膜瘤治疗的基石,但并非唯一选择。现代治疗强调综合管理:

立体定向放射外科(SRS)/分次立体定向放疗(FSRT):

适用场景: 中小型(通常<3.5cm)脑膜瘤;术后残留或复发肿瘤;手术风险极高的深部或颅底肿瘤;高龄或无法耐受手术者。

原理: 利用高精度聚焦的射线束(伽马刀、射波刀、质子刀等)一次性(SRS)或分次(FSRT)大剂量照射肿瘤,抑制其生长。

优势: 无创或微创,恢复快。

局限: 起效慢(肿瘤缩小或稳定常需数月到数年),不适用于巨大肿瘤或已引起严重压迫症状者;存在放射性脑水肿、神经损伤(尤其颅神经)等风险;无法获得病理诊断。

栓塞治疗: 常在大型或血供异常丰富的脑膜瘤手术前进行。通过介入技术将栓塞材料注入肿瘤供血动脉,阻断血流,旨在减少术中出血风险,使手术更安全、肿瘤更易切除。

药物治疗: 目前仍处于研究探索阶段,主要用于复发/进展的、手术和放疗难以控制的高级别(非典型、间变型)脑膜瘤。靶向药物(如抗VEGF药物贝伐珠单抗)、生长抑素类似物、mTOR抑制剂等显示出一定的控制肿瘤生长、减轻水肿的潜力,但尚缺乏大规模长期疗效证据。激素(如地塞米松)主要用于短期控制瘤周水肿。

结论四:治疗是多元化的工具箱。 手术、放疗、栓塞、药物各有其用武之地。最佳方案的选择高度依赖于肿瘤的具体生物学特性、解剖位置、患者状态和治疗目标。多学科团队(神经外科、放疗科、影像科、神经内科、肿瘤科)的协作会诊(MDT)是制定最优策略的关键。

脑膜瘤的诊断不是一道简单的尺寸判断题。它的“严重性”由位置、功能影响、生长态势共同书写;它的出血风险潜藏于血管结构、病理特性与周身环境的交织之中;而手术的抉择,更是一场融合了病灶特点与个体生命状态的多维权衡。

面对脑膜瘤,最重要的不是执着于一个“多大”的绝对数字,而是理解这一评估体系的复杂性,并与经验丰富的神经外科及多学科团队建立充分的沟通与信任。通过精准的影像评估、定期的随访观察、基于全面信息的个体化决策(观察、手术或放疗),以及必要时的多手段联合,绝大多数脑膜瘤患者都能在医学的护航下,有效管理这一生命航程中的意外发现,最大程度地保障神经功能与生活质量,继续驶向健康的彼岸。每一次对脑膜瘤的精准决策,都是对复杂生命网络的一次深刻解读——医学的价值,正在于为每一个独特的生命绘制出专属的航海图。

- 文章标题:脑膜瘤多大严重?多大会出血?多大要手术?

- 更新时间:2025-07-02 03:22:20

400-029-0925

400-029-0925