继发性癫痫作为神经系统常见疾病,其发病机制与临床表现较原发性癫痫更为复杂。据世界卫生组织(WHO)2023年发布的全球癫痫疾病负担报告显示,全球约有7000万癫痫患者,其中继发性癫痫占比达60%以上。这类癫痫并非独立疾病,而是由明确脑部器质性病变或代谢异常引发,如脑外伤、脑卒中、颅内感染、肿瘤等。理解继发性癫痫的现病史演变、潜伏期特征、遗传关联、疾病危害及诊疗路径,对临床干预与患者管理至关重要。

一、继发性癫痫的现病史

继发性癫痫的现病史呈现典型的"病因-病理-症状"递进模式。患者往往存在明确的脑部损伤事件,如头部创伤、中枢神经系统感染、脑血管意外等。临床数据显示,约35%的脑挫裂伤患者会在伤后1-5年内出现癫痫发作,而结核性脑膜炎患者的癫痫发生率高达40%(《Neurology》2022年meta分析)。

症状演变具有阶段性特征:初期可能表现为短暂的意识模糊、肢体麻木等前驱症状,随着病灶进展,逐渐出现典型的癫痫发作形式。以颞叶癫痫为例,患者常先出现幻嗅、似曾相识感等先兆,随后发展为复杂部分性发作,表现为口咽自动症或短暂意识丧失。首都医科大学宣武医院癫痫中心的队列研究表明,继发性癫痫患者从首次致病事件到出现临床发作的平均间隔为2.3年,但个体差异显著,短者数周,长者可达十余年。

发作类型与病灶定位高度相关:大脑皮层运动区病变易引发局灶性运动性发作,表现为单侧肢体抽搐;下丘脑病变可能导致自主神经发作,如突发性心率加快、出汗;而广泛性脑损伤则可能诱发全面性强直-阵挛发作。值得注意的是,约15%的患者会经历发作类型的转变,如从局灶性发作进展为全面性发作,这通常提示病灶扩散或病情恶化(《Epilepsia》2023年临床指南)。

现病史采集需重点关注三大要素:致病事件的性质与严重程度(如脑外伤的GCS评分、脑卒中的病灶体积)、发作频率与模式的变化(如发作频率是否从每月1次增至每周数次)、抗癫痫药物的反应性(如使用丙戊酸钠后发作是否得到控制)。这些信息对病因诊断和治疗方案调整具有关键意义。

二、继发性癫痫的潜伏期

继发性癫痫的潜伏期指从脑部损伤事件到首次癫痫发作的时间间隔,其长短受多种因素调控。研究显示,不同病因的潜伏期存在显著差异:脑外伤后癫痫的潜伏期多为1个月至2年,其中穿透性脑损伤的潜伏期较闭合性损伤更短,平均为6.8个月(《Journal of Neurology》2021年研究);而脑卒中后癫痫的潜伏期通常在1-6个月,出血性卒中较缺血性卒中潜伏期更短,分别为2.1个月和3.7个月(美国心脏协会2022年卒中合并癫痫管理指南)。

潜伏期的影响因素包括:

损伤部位:大脑皮层尤其是颞叶、额叶损伤的潜伏期较短,小脑或脑干损伤相对较长

病灶性质:肿瘤、感染等进行性病灶的潜伏期较血管性病变更短

患者年龄:儿童期脑损伤的潜伏期通常短于成人,可能与神经系统发育可塑性相关

治疗干预:早期规范的抗癫痫预防治疗可延长潜伏期甚至降低发作风险

值得关注的是,潜伏期并非静止期,脑部病理生理过程在此期间持续进展。功能性磁共振成像(fMRI)研究发现,潜伏期内病灶周围皮层存在进行性的兴奋性异常升高,表现为γ-氨基丁酸(GABA)能神经元功能减退和谷氨酸能系统过度激活(《Nature Reviews Neurology》2023年综述)。这种神经环路的重构过程,正是临床发作前的病理基础。

潜伏期的临床意义:

-为早期干预提供时间窗口:对高风险患者(如重度脑外伤、颞叶肿瘤)在潜伏期内启动抗癫痫治疗,可降低30%的临床发作率(《Lancet Neurology》2020年RCT研究)

-辅助病因鉴别:潜伏期<1个月者多考虑急性损伤或感染,潜伏期>2年者需警惕缓慢生长的肿瘤或变性疾病

-预后评估:潜伏期越长,通常提示病灶进展缓慢,药物治疗反应性较好

三、继发性癫痫的遗传性:后天获得性与遗传易感性的交互作用

继发性癫痫的遗传性问题需从"病因遗传"与"体质遗传"双重视角解析。与原发性癫痫不同,继发性癫痫的直接病因多为后天获得性因素,但患者的遗传背景可能影响疾病易感性和临床表现。

病因层面的遗传关联:

-部分导致继发性癫痫的疾病具有明确遗传倾向,如结节性硬化症(TSC1/TSC2基因突变)、神经纤维瘤病1型(NF1基因突变)等,这些遗传性疾病约占儿童继发性癫痫病因的15%(《Pediatric Neurology》2023年数据)

-线粒体脑病如MELAS综合征(mtDNA A3243G突变)可导致卒中样发作和癫痫,呈现母系遗传特征

-离子通道病相关的癫痫综合征,如良性家族性新生儿惊厥(KCNQ2/KCNQ3基因突变),虽归类为原发性癫痫,但若伴发脑部结构异常,也可表现为继发性发作模式

体质层面的遗传易感性:

-药物代谢相关基因多态性影响抗癫痫药物疗效与不良反应,如HLA-B1502等位基因与卡马西平诱导的重症皮疹显著相关(亚洲人群携带率约10-15%)

-炎症反应相关基因(如TNF-α、IL-6基因多态性)可能影响脑部损伤后的癫痫易感性,一项针对脑外伤患者的研究显示,携带TNF-α-308G/A多态性A等位基因者,癫痫发生率较野生型高2.3倍(《Epilepsy Research》2022年)

-血脑屏障功能相关基因(如ABCB1基因多态性)可能影响抗癫痫药物的脑内浓度,进而影响治疗效果

临床实践中的遗传评估指征:

-发病年龄<2岁或>50岁

-有明确家族癫痫史

-伴发其他系统异常(如皮肤色素斑、智力发育迟滞)

-药物难治性发作

-病因不明的进行性脑损伤

需要强调的是,继发性癫痫的遗传因素多表现为多基因复杂遗传,而非单基因孟德尔遗传。因此,不能简单根据家族史判断遗传风险,需结合分子遗传学检测和临床评估综合判断。目前,全外显子测序(WES)和基因组测序(WGS)已成为病因不明继发性癫痫的重要诊断工具,可检出约20-30%患者的致病性基因突变(《Nature Reviews Genetics》2023年)。

继发性癫痫的严重性

继发性癫痫的严重性远超单纯的发作症状,可对患者的神经系统、躯体功能、心理健康及社会适应能力造成全方位影响。世界癫痫联盟(ILAE)2023年发布的严重性评估指南指出,继发性癫痫的危害可分为急性、亚急性和慢性三个层面。

急性发作期的致命风险:

-癫痫持续状态:继发性癫痫患者的发生率为12-15%,显著高于原发性癫痫的5-7%,尤其是脑外伤和脑卒中后早期(《Neurology》2022年统计)

-发作相关意外:如跌倒所致骨折(发生率约8%)、溺水(占癫痫相关死亡的3%)、交通事故等

-癫痫性猝死(SUDEP):继发性癫痫患者的SUDEP风险是普通人群的20倍,尤其是全面性强直-阵挛发作频繁者(《Lancet Neurology》2023年meta分析)

慢性期的多系统损害:

神经系统:频繁发作可导致进行性认知功能下降,表现为记忆力、执行功能和语言能力减退。一项随访10年的研究显示,继发性癫痫患者的痴呆发生率较对照组高4.7倍(《Neurology》2021年)

心血管系统:发作时的自主神经功能紊乱可引发心律失常、血压骤升,长期可增加冠心病和脑卒中风险

内分泌系统:抗癫痫药物(如丙戊酸钠)可能导致多囊卵巢综合征(PCOS),在女性患者中发生率达15-20%

骨骼系统:长期使用酶诱导型抗癫痫药物(如苯妥英钠、卡马西平)可导致骨密度下降,骨折风险增加30-50%

社会心理层面的深远影响:

-职业限制:约65%的患者因发作风险无法从事高危职业(如驾驶员、高空作业)

-教育歧视:22%的学龄期患者遭遇过学校排斥或教育资源不足

-婚姻家庭问题:31%的已婚患者报告婚姻满意度下降,未婚者恋爱成功率较普通人群低40%

-心理健康障碍:焦虑抑郁共病率高达45%,自杀风险是普通人群的3-5倍(《World Psychiatry》2023年数据)

严重性评估工具:

临床常用的评估量表包括:

-癫痫发作严重程度量表(SSS):从发作频率、持续时间、意识恢复速度等维度评分

-生活质量量表(QOLIE-31):评估发作对日常生活的影响

-认知功能评估(如MoCA、MMSE):监测神经系统退行性变化

值得注意的是,继发性癫痫的严重性与病因直接相关。脑肿瘤、阿尔茨海默病等进行性疾病引发的癫痫,其功能衰退速度显著快于稳定型脑外伤后遗症癫痫。早期病因治疗和规范的发作管理,可显著降低长期严重性风险。

继发性癫痫都怎么治

继发性癫痫的治疗遵循"病因优先、发作控制、功能保护"的三级原则,需神经外科、神经内科、影像科、康复科等多学科协作。根据2023年ILAE发布的治疗指南,其核心策略包括病因治疗、发作控制、共病管理和生活方式干预。

(一)病因治疗:去除癫痫发作的病理基础

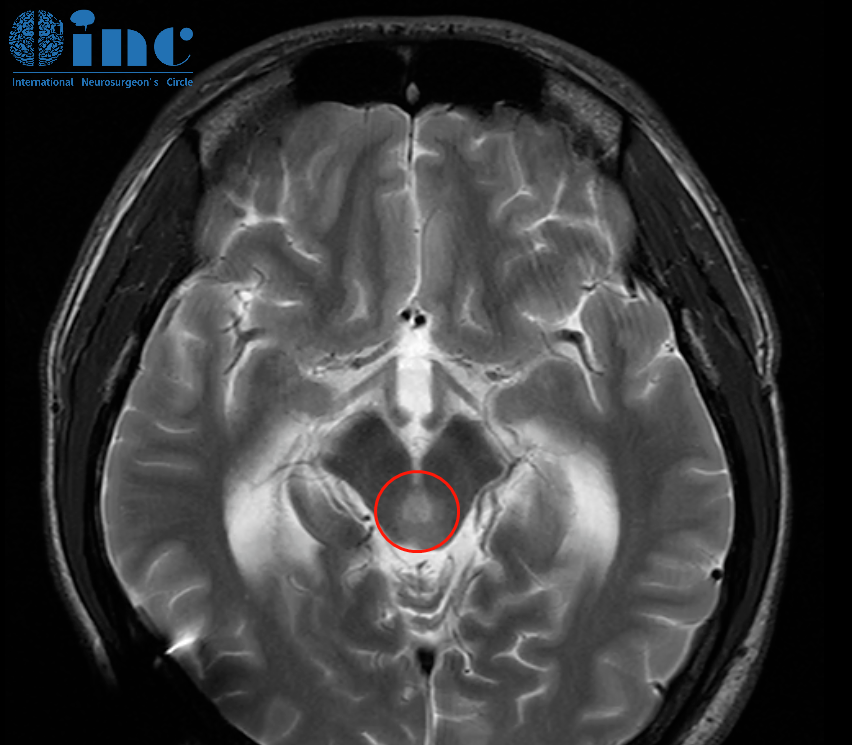

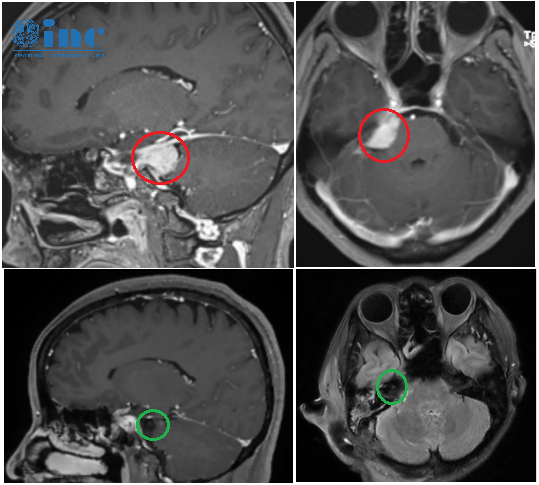

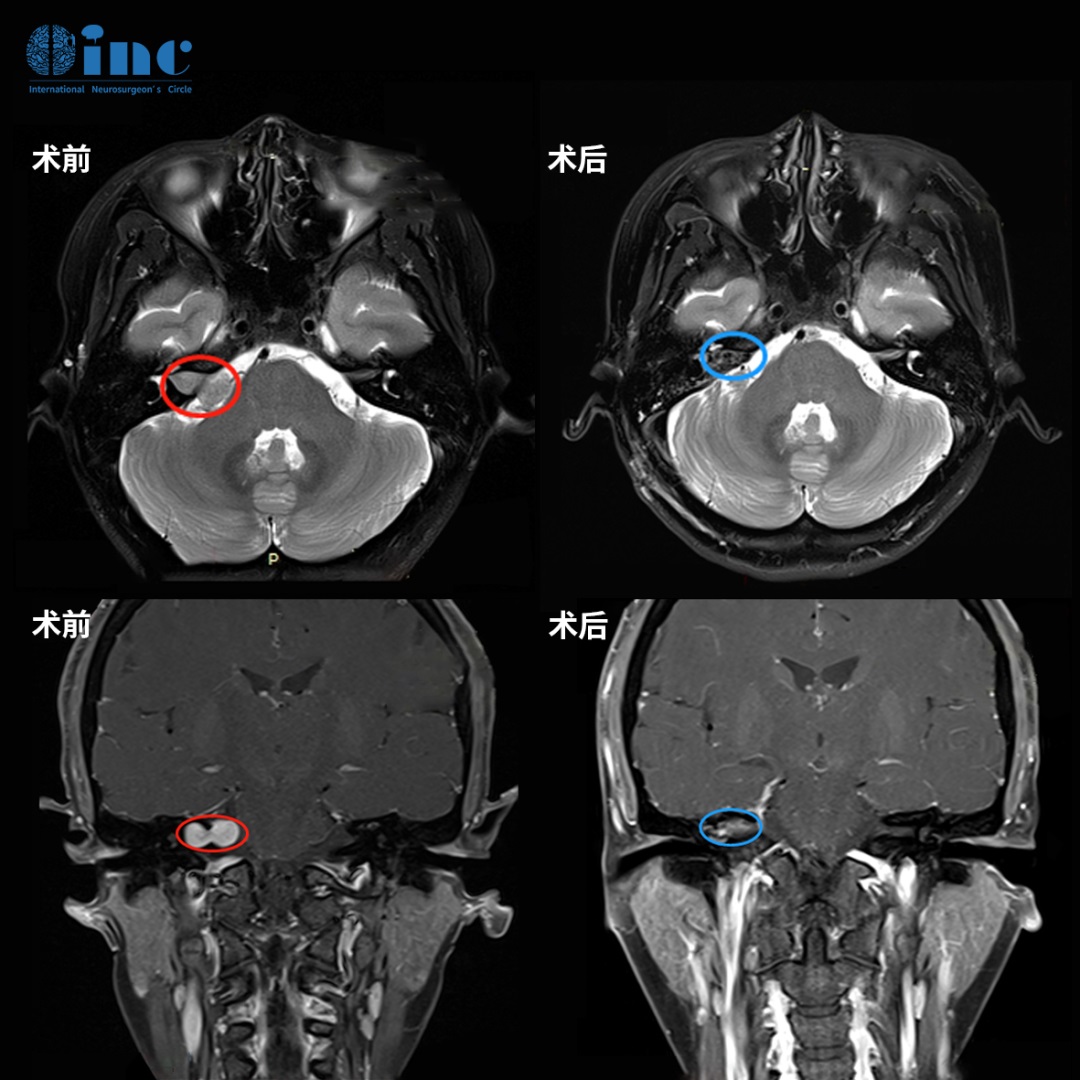

外科手术:适用于有明确致痫灶的患者,如脑肿瘤(切除率达90%以上)、脑动静脉畸形、外伤性脑瘢痕等。术前需通过视频脑电图(vEEG)、功能磁共振(fMRI)和脑磁图(MEG)精确定位致痫灶。研究显示,病灶完全切除后的无发作率可达70-80%(《New England Journal of Medicine》2022年RCT)

血管内治疗:对脑卒中后癫痫,早期血管再通(如机械取栓)可降低30%的后期发作风险(美国心脏协会2023年指南)

感染控制:颅内感染所致癫痫需优先抗感染治疗,如结核性脑膜炎需规范抗结核治疗12-18个月,化脓性脑膜炎需根据药敏结果选用抗生素2-4周

代谢纠正:低血糖、电解质紊乱等代谢异常引发的癫痫,需立即纠正代谢紊乱,多数患者发作可迅速控制

(二)抗癫痫药物(AEDs)治疗:发作控制的基石

用药原则:

1.个体化选择:根据发作类型、病因、患者年龄、肝肾功能等选择药物。如局灶性发作首选左乙拉西坦、奥卡西平;全面性发作首选丙戊酸钠、拉莫三嗪

2.单药起始:65%的患者单药治疗可获得良好控制,单药失败后再考虑联合用药

3.剂量滴定:从小剂量开始,逐渐加量至有效血药浓度,避免不良反应

4.长期规律:发作控制后需持续用药2-5年,根据脑电图情况逐渐减量

特殊人群用药注意:

儿童:优先选择对认知功能影响小的药物,如左乙拉西坦、拉莫三嗪

孕妇:使用最低有效剂量,优先选择致畸性低的药物(如左乙拉西坦),补充叶酸400-800μg/天

老年人:选择肝酶诱导作用弱的药物(如加巴喷丁、普瑞巴林),避免镇静副作用

(三)神经调控治疗:药物难治性癫痫的重要选择

迷走神经刺激术(VNS):适用于药物难治性继发性癫痫,可使约30%患者发作频率降低50%以上,且安全性较高(《Neurology》2023年meta分析)

脑深部电刺激(DBS):对丘脑前核刺激可减少全面性发作,有效率约40-50%

反应性神经刺激(RNS):植入式闭环刺激系统,可在发作前预测并给予电刺激,适用于局灶性发作

(四)康复与生活方式干预

认知行为疗法(CBT):可降低焦虑抑郁共病率,改善生活质量

生酮饮食:对儿童难治性继发性癫痫有效率约30-40%,成人应用证据较少

避免诱发因素:规律作息、避免熬夜、戒烟限酒、减少闪光刺激等

社会支持:加入癫痫患者协会,获取心理支持和生活指导

治疗效果评估:

定期随访需关注:

-发作频率变化(目标:完全无发作)

-药物血药浓度监测(确保在有效治疗窗内)

-脑电图复查(评估异常放电情况)

-肝肾功能及血常规(监测药物不良反应)

继发性癫痫的抗生素

抗生素在继发性癫痫治疗中主要用于颅内感染所致的癫痫发作,其合理应用直接影响预后。颅内感染引发癫痫的机制包括炎症反应、血脑屏障破坏、神经元损伤等,早期有效的抗生素治疗可降低40-60%的癫痫发生率(《Clinical Infectious Diseases》2023年指南)。

(一)不同类型颅内感染的抗生素选择

1.化脓性脑膜炎:

-常见致病菌:肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌

-经验性治疗:成人首选头孢曲松(2g q12h)+万古霉素(15mg/kg q12h),儿童根据体重调整剂量

-疗程:通常2-4周,根据脑脊液培养结果调整

2.结核性脑膜炎:

-治疗原则:早期、联合、足量、长程

-标准方案:异烟肼(300mg/d)+利福平(600mg/d)+吡嗪酰胺(15-30mg/kg/d)+乙胺丁醇(15-25mg/kg/d),强化期2个月,巩固期10-12个月

-注意事项:需同时使用糖皮质激素减轻炎症反应,监测肝功能

3.病毒性脑炎:

-单纯疱疹病毒(HSV):阿昔洛韦(10mg/kg q8h,静脉滴注14-21天)

-带状疱疹病毒(VZV):伐昔洛韦(1g tid,口服7-10天)

-巨细胞病毒(CMV):更昔洛韦(5mg/kg q12h,静脉滴注2-3周)

4.脑脓肿:

-经验性治疗:头孢曲松(2g q12h)+甲硝唑(500mg q8h)

-疗程:6-8周,必要时联合外科引流

(二)抗生素使用的特殊注意事项

血脑屏障穿透性:选择易透过血脑屏障的药物,如头孢曲松、美罗培南、甲硝唑等

药物相互作用:部分抗生素(如红霉素、克拉霉素)可抑制肝药酶,升高抗癫痫药物浓度;而利福平可诱导肝药酶,降低抗癫痫药物疗效

不良反应监测:氨基糖苷类抗生素可能导致前庭功能损害,喹诺酮类可能诱发癫痫发作,需谨慎使用

联合抗癫痫药物:感染急性期可短期使用苯二氮䓬类药物控制发作,避免长期使用镇静作用强的药物

(三)抗生素预防癫痫的临床应用

对于高风险感染患者,如开放性脑外伤、脑外科术后,可短期使用抗生素预防感染,从而降低癫痫风险。美国感染病学会(IDSA)2023年指南建议:

-开放性脑外伤:头孢曲松(2g q12h)预防72小时

-脑肿瘤切除术:头孢唑林(2g q8h)预防24-48小时

-脑脊液漏修补术:头孢曲松(2g q12h)预防至漏口愈合

需要强调的是,抗生素仅对感染相关的继发性癫痫有效,对非感染性病因(如脑外伤、脑卒中、肿瘤)引发的癫痫无预防作用。过度使用抗生素不仅不能降低癫痫风险,还可能导致耐药菌产生和肠道菌群失调。

继发性癫痫的治愈率

继发性癫痫的治愈率受病因、治疗时机、发作类型等多因素影响,不能一概而论。根据2023年《Nature Reviews Neurology》发表的全球预后研究,继发性癫痫的总体临床无发作率约为40-60%,但不同病因差异显著。

(一)不同病因的治愈潜力

脑外伤后癫痫:早期规范治疗后,约50-70%的患者可达到5年无发作,其中闭合性脑外伤预后优于穿透性损伤

脑卒中后癫痫:缺血性卒中后癫痫的5年无发作率约45-55%,出血性卒中约35-45%,早期抗癫痫治疗可提高20%的治愈率

颅内感染后癫痫:化脓性脑膜炎治愈后,约60-70%的患者发作可完全控制;结核性脑膜炎预后较差,无发作率约30-40%

脑肿瘤相关癫痫:肿瘤完全切除后,约60-80%的患者可获得长期无发作,良性肿瘤(如脑膜瘤)预后优于恶性肿瘤

血管畸形相关癫痫:动静脉畸形切除后,70-90%的患者发作可控制,海绵状血管瘤略低(50-70%)

(二)影响治愈率的关键因素

1.病因控制程度:

-病灶完全切除(如良性肿瘤、脑动静脉畸形)的治愈率显著高于病灶残留者

-感染彻底控制(如脑脊液指标正常)可提高50%的无发作率

2.治疗时机:

-伤后/病后24小时内启动抗癫痫治疗,可使早期癫痫发生率降低60%(《New England Journal of Medicine》2021年RCT)

-药物难治性癫痫尽早评估手术指征,发病2年内手术的治愈率较5年后手术高3倍

3.发作类型与频率:

-局灶性发作的治愈率(60-70%)高于全面性发作(40-50%)

-发作频率<1次/月者的预后显著优于频繁发作者

4.抗癫痫药物选择:

-针对病因选择药物:如脑肿瘤术后首选左乙拉西坦,脑卒中后首选丙戊酸钠

-血药浓度达标者的无发作率较未达标者高40%

(三)难治性继发性癫痫的预后

约20-30%的继发性癫痫患者会发展为药物难治性癫痫,其治愈率显著降低。这类患者的处理策略包括:

重新评估病因:明确是否存在未发现的致痫灶(如微小海绵状血管瘤)

手术评估:约50%的药物难治性继发性癫痫可通过手术获得无发作

神经调控治疗:VNS、DBS等可使30-40%患者发作频率降低50%以上

生酮饮食:儿童患者有效率约30-40%,成人效果较差

(四)长期预后的影响因素

认知功能:伴有认知障碍者的治愈率较认知正常者低30%

共病情况:合并抑郁症、焦虑症等精神疾病者,治疗反应性下降

生活方式:规律作息、避免诱因者的无发作率较生活不规律者高50%

社会支持:家庭支持良好者的预后显著优于社会支持缺乏者

需要注意的是,"临床治愈"定义为完全无发作且脑电图正常至少5年,并非所有患者都能达到这一标准。对于无法完全控制发作的患者,通过规范治疗减少发作频率、减轻发作程度、改善生活质量,也是重要的治疗目标。最新研究显示,采用个体化精准治疗策略(如基于基因组学的药物选择),可使难治性继发性癫痫的治愈率提高15-20%(《Nature Medicine》2023年)。

继发性癫痫常见问题答疑

1.继发性癫痫会遗传给下一代吗?

继发性癫痫本身多为后天获得性,一般不直接遗传。但部分导致继发性癫痫的疾病(如结节性硬化症、神经纤维瘤病)具有明确遗传性,需通过基因检测评估风险。此外,遗传背景可能影响癫痫易感性,如药物代谢基因多态性,但这不属于疾病本身的遗传。

2.继发性癫痫患者可以怀孕吗?

在发作控制稳定、抗癫痫药物调整至最低有效剂量的前提下,继发性癫痫患者可以怀孕。建议备孕前咨询癫痫专科医生,调整药物方案(优先选择致畸性低的药物如左乙拉西坦),补充叶酸,并在孕期加强监测。

3.脑外伤后多久会出现癫痫?

脑外伤后癫痫的潜伏期差异较大,短者数周,长者可达十余年。多数患者在伤后1-2年内出现发作,其中穿透性脑损伤的潜伏期较短(平均6.8个月),闭合性损伤较长(平均2.3年)。

4.继发性癫痫能彻底根治吗?

能否根治取决于病因和治疗效果。如脑肿瘤、脑动静脉畸形等病灶完全切除后,约60-80%的患者可长期无发作;而对于进行性疾病(如阿尔茨海默病)引发的癫痫,根治难度较大,治疗重点在于控制发作和延缓进展。

5.抗癫痫药物需要吃多久才能停药?

停药时机需根据发作控制情况、脑电图结果和病因综合判断。一般建议完全无发作2-5年,脑电图正常,可在医生指导下逐渐减量,减量过程需6个月至1年。脑肿瘤、脑外伤等继发性癫痫的停药时间通常长于原发性癫痫。

6.继发性癫痫发作时如何急救?

发作时应保持患者呼吸道通畅,将头部偏向一侧,避免舌咬伤;不要强行按压肢体,以免骨折;记录发作时间和症状;发作结束后让患者侧卧休息。如发作持续超过5分钟、连续发作或出现呼吸困难,需立即送医。

7.继发性癫痫患者可以开车吗?

各国法律对癫痫患者驾驶的规定不同。一般要求无发作6个月至2年以上,具体需根据当地法规和医生评估。发作未控制者严禁驾驶,以免发生危险。

8.抗生素能预防继发性癫痫吗?

抗生素仅对感染相关的继发性癫痫有预防作用,如颅内感染、开放性脑外伤等。对于非感染性病因(如脑卒中、脑肿瘤)引发的癫痫,抗生素无预防效果,不应滥用。

- 文章标题:继发性癫痫能治愈吗?揭秘真相:5大关键因素(遗传/潜伏/严重性/治疗/治愈率)

- 更新时间:2025-06-18 15:54:02

400-029-0925

400-029-0925