当您因持续性头痛、视力模糊或内分泌紊乱就诊时,影像学报告上的“鞍区占位性病变”可能令人困惑——它究竟是垂体腺瘤还是囊肿?两者虽同处垂体这一要害区域,生物学本质、发展轨迹及临床应对却截然不同。精准鉴别不仅关乎诊断的准确性,更直接影响治疗方案的选择与预后效果。

一、 垂体瘤和囊肿核心差异:生物学本质决定临床路径

垂体腺瘤: 起源于垂体前叶或后叶细胞的真性肿瘤。根据激素分泌状态分为:

功能性腺瘤: 占约65%-70%,可过度分泌特定垂体激素(如泌乳素、生长激素、促肾上腺皮质激素等),引发特征性内分泌综合征。

无功能性腺瘤: 占约30%-35%,不分泌具有临床活性的激素或分泌量极微。其危害主要源于肿瘤体积增大对周围正常垂体组织、视神经、海绵窦内神经血管的占位压迫。

生物学行为: 绝大多数为良性(垂体腺瘤),生长通常缓慢,但部分具有侵袭性生长倾向(侵入邻近硬膜、骨组织或海绵窦)。极少数为恶性肿瘤(垂体癌)。

垂体囊肿(以Rathke裂囊肿最常见):

非肿瘤性病变,源于胚胎期Rathke囊(垂体前叶与中间部的胚胎来源)残留组织的囊性扩张。

内容物: 囊内充满粘稠或稀薄的液体,成分复杂(可含粘液、胆固醇结晶、脱落上皮细胞、蛋白质等)。

生物学行为: 绝大多数为良性、静止性病变,生长极其缓慢甚至长期稳定。通常不分泌激素,其症状也主要由囊性占位效应引起(压迫垂体柄、正常垂体、视交叉)。

二、 垂体瘤和囊肿症状表现:功能性活跃是腺瘤的显著“标签”

垂体腺瘤的症状谱复杂多样,核心在于“功能”与“压迫”双因素:

功能性腺瘤的激素过量症状(极具鉴别价值):

泌乳素瘤 (PRL分泌型): 最常见的功能性腺瘤。

女性:闭经、溢乳、不孕、性欲减退、骨质疏松。

男性:性欲减退、阳痿、不育、男性乳房发育、溢乳(少见)、胡须稀疏。

生长激素瘤 (GH分泌型):

成人(肢端肥大症):手足增大、面容改变(下颌突出、鼻唇肥厚、额头隆起)、多汗、关节痛、腕管综合征、声音低沉、舌体肥大、内脏增大、高血压、糖尿病、心脏病风险增加。

儿童/青少年(巨人症):生长速度异常加速,身高远超同龄人。

促肾上腺皮质激素瘤 (ACTH分泌型 - 库欣病):

向心性肥胖(满月脸、水牛背、四肢相对纤细)、皮肤菲薄易瘀斑、紫纹(腹部、大腿)、多毛、痤疮、高血压、糖尿病或糖耐量异常、骨质疏松、肌肉无力、情绪不稳。

促甲状腺激素瘤 (TSH分泌型): 罕见,表现为甲状腺功能亢进(心悸、多汗、体重下降、易怒等),但甲状腺本身无原发性病变。

促性腺激素瘤 (FSH/LH分泌型): 多数无显著激素过量症状,常因占位效应就诊。部分男性可能出现睾丸增大但功能下降,女性可能表现为月经紊乱。

肿瘤占位压迫引起的共性症状(腺瘤与大型囊肿共有):

头痛: 鞍膈受压或牵张所致,多位于额部或眶后。

视力视野损害: 肿瘤向上生长压迫视交叉最常见,导致双颞侧偏盲(双眼外侧视野缺损)。严重者可致视力下降甚至失明。

垂体功能低下: 肿瘤压迫破坏正常垂体组织导致。可表现为:

- 疲劳、乏力、畏寒、食欲减退、体重减轻(甲状腺轴低下)

- 闭经、性欲减退、阳痿、不育(性腺轴低下)

- 低血糖倾向、应激能力差、皮肤色素减退(肾上腺轴低下)

儿童生长迟缓(生长激素缺乏)

尿崩症(抗利尿激素缺乏 - 口渴、多尿、低比重尿)

海绵窦侵犯相关症状: 复视、眼睑下垂、面部麻木/疼痛(累及动眼、滑车、外展神经及三叉神经眼支)。

垂体囊肿(尤指Rathke裂囊肿)的症状特点:

无症状: 绝大多数体积小或位置不关键,为偶然影像学发现。

有症状时(通常囊肿较大):

占位压迫症状为主: 头痛、视力视野损害(类似腺瘤)、垂体功能低下(任一轴系或全垂体功能低下)、尿崩症(压迫垂体柄导致抗利尿激素输送受阻)是相对更突出的表现。

内分泌亢进症状极其罕见: 囊肿本身不分泌激素。偶有报道囊肿壁上的垂体细胞分泌微量激素,但极少引起临床综合征。

垂体卒中风险极低: 囊肿内多为液体,自发出血或梗死(卒中)概率远低于腺瘤。

三、 垂体瘤和囊肿精准鉴别依赖综合诊断

要明确区分垂体腺瘤与囊肿(特别是Rathke裂囊肿),单一手段往往不够,需要“影像+生化+病理”的综合判断:

神经影像学检查 - 基石:

磁共振成像: 首选方法,提供优越的软组织对比度。

垂体囊肿(Rathke):

位置: 多位于垂体前、中叶之间,中线部位。

信号: T1信号多变(可低、等、高),T2通常高信号。信号常均匀一致。

增强扫描: 囊壁薄且光滑,通常无强化或仅见轻微、连续的线样强化。囊内容物无强化。

形态: 边界清晰、圆形/类圆形。

垂体腺瘤:

信号: 实性部分T1常等或低信号,T2等或高信号。信号常不均匀(囊变、出血、钙化可致混杂信号)。

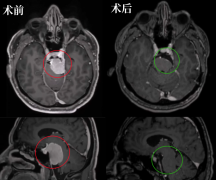

增强扫描: 实性部分呈现中度至显著、相对均匀或不均匀强化。 动态增强扫描有时有助于显示微腺瘤。

形态与位置: 可位于鞍内、向鞍上发展呈“雪人征”,或向两侧侵犯海绵窦。边界可清晰或不规则(侵袭性)。

内分泌功能评估 - 关键:

全面检测垂体-靶腺轴激素水平(基础值+必要时动态功能试验):

功能性腺瘤: 必定存在相应垂体激素的异常升高(如PRL显著增高、IGF-1增高伴GH不被抑制、皮质醇增高伴ACTH正常/增高且不被抑制等),并伴有靶腺激素异常。

垂体囊肿: 通常无激素分泌亢进证据。主要表现是正常垂体受压引起的垂体功能低下(一个或多个轴系功能减退)和/或尿崩症(ADH缺乏)。

病理学检查 - 金标准(手术获得标本后):

垂体腺瘤: 镜下见单一类型垂体腺细胞异常增生,排列成片状、条索状或乳头状,免疫组化可显示特异性激素表达(功能性)。

垂体囊肿(Rathke): 囊壁由单层或假复层立方/柱状上皮或纤毛上皮构成,内衬上皮可分泌粘液。囊内容物为粘液样物质,常含脱落上皮细胞和胆固醇结晶。无肿瘤细胞增殖。

四、 垂体瘤和囊肿治疗策略源于精准诊断

治疗决策高度依赖鉴别诊断结果:

垂体囊肿(Rathke裂囊肿):

无症状: 绝大多数只需定期影像学随访(如每年或隔年复查MRI)。

有症状: 主要治疗方法是神经内镜/显微镜下经鼻蝶窦手术,目标是引流囊液、部分切除囊壁以充分减压并获取病理诊断。全切囊壁有损伤正常垂体风险,通常不追求。术后症状(尤其头痛、视力障碍、尿崩)改善率较高,但复发率约5%-20%。术后需监测垂体功能和影像。

垂体腺瘤:

治疗目标多元化: 控制激素分泌亢进(功能性腺瘤)、消除占位压迫效应、保护/恢复垂体功能、防止复发。

主要治疗手段:

药物治疗: 泌乳素瘤首选多巴胺受体激动剂(溴隐亭、卡麦角林)。部分GH瘤、ACTH瘤可用生长抑素类似物或其他药物。是功能性PRL瘤的主要治疗方式。

手术治疗: 经鼻蝶窦入路手术是大多数需干预腺瘤的首选(尤其有视神经压迫、药物无效/不耐受、无功能大腺瘤、库欣病、肢端肥大症药物控制不佳等)。目标是最大安全范围切除肿瘤。

放射治疗: 用于术后残留、复发或药物控制不佳的患者(常规放疗、立体定向放射外科如伽马刀)。

个体化方案: 需综合考虑肿瘤类型、大小、位置、侵袭性、激素分泌状态、患者年龄及全身情况制定。

垂体区域的占位病变,是垂体瘤还是囊肿?答案藏在影像的细微差异、激素的起伏变化以及病理的微观世界中。功能性垂体瘤常以激素风暴为标志,而囊肿则多以沉默的压迫为特征。现代医学的精密影像与内分泌检测为此提供了有力的鉴别工具,使个体化精准治疗成为可能。当面对鞍区占位的诊断时,理解其本质差异不仅有助于消除疑虑,更能为下一步精准干预奠定关键基础。

- 文章标题:如何分辨垂体瘤还是囊肿?垂体瘤都能引起什么症状?

- 更新时间:2025-06-29 12:53:50

400-029-0925

400-029-0925