在头颅影像学检查中,"第三脑室前壁等密度结节,直径约0.8cm"是一种需要高度警惕的异常征象,其性质鉴别对临床决策至关重要。这类结节位于脑深部重要结构区域,毗邻下丘脑、视交叉及Willis环等关键解剖部位,其生长可能影响脑脊液循环及神经内分泌功能。《中国神经肿瘤杂志》2024年发布的多中心研究显示,第三脑室前壁结节中,肿瘤性病变占比达89.7%,其中脉络丛乳头状瘤(Choroid Plexus Papilloma,CPP)是需要优先鉴别的类型之一。

影像特征

一、第三脑室前壁的解剖学意义

第三脑室前壁由终板、视交叉隐窝和漏斗隐窝构成,其上方紧邻胼胝体,下方与下丘脑相连,侧方通双侧室间孔(Monro孔)。该区域的结节性病变具有特殊生长特点:

空间限制:受限于第三脑室狭小空间,结节多呈类圆形或椭圆形,直径通常<1.5cm;

脑脊液循环影响:靠近室间孔时易阻塞脑脊液通路,导致梗阻性脑积水;

邻近结构压迫:可累及下丘脑导致内分泌紊乱,或压迫视交叉引起视觉异常。

二、等密度结节的影像学分型

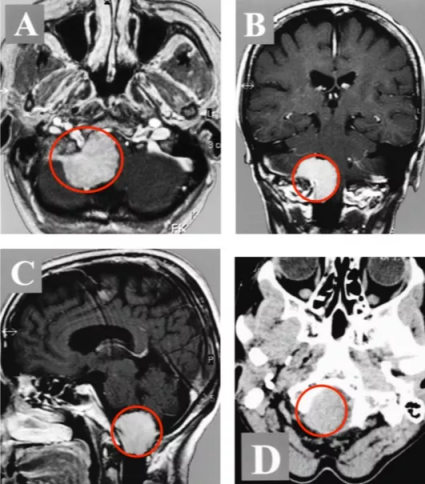

(一)CT密度特征解析

等密度的病理基础:结节CT值与脑皮质相近(25-40Hu),常见于细胞密集且血供中等的病变,如:

-脉络丛乳头状瘤:由分化良好的脉络丛上皮细胞构成,密度均匀;

-室管膜瘤:起源于室管膜细胞,部分呈等密度;

鉴别要点:与高密度钙化灶(如脑膜瘤)或低密度囊性变(如颅咽管瘤)形成影像差异。

(二)MRI多序列特征

T1WI序列:等或稍低信号,与脑灰质信号相近;

T2WI序列:稍高信号,信号均匀或轻度不均匀;

增强扫描:脉络丛乳头状瘤多呈明显均匀强化,强化程度达50-80Hu,而室管膜瘤强化程度较低(30-50Hu)。

脉络丛乳头状瘤的病理与临床特征

一、流行病学与病理机制

(一)发病特征

年龄分布:CPP可发生于任何年龄,但儿童更常见,占儿童颅内肿瘤的2-4%,成人仅占0.5-1%;

性别差异:无明显性别倾向,第三脑室前壁CPP在成人中女性略多(男女比1:1.3);

分子特征:约60%的CPP存在17号染色体长臂缺失(17q-),与TRAF7基因突变相关。

(二)病理分型

1.WHO分级:

-Ⅰ级:占90%以上,细胞分化良好,呈乳头状排列;

-Ⅱ级(不典型CPP):细胞异型性明显,核分裂象增多;

-Ⅲ级(脉络丛癌):罕见,呈侵袭性生长。

2.生长特性:肿瘤表面呈乳头状突起,可分泌过量脑脊液,约35%患者因脑脊液生成增多导致交通性脑积水。

二、临床症状进展规律

(一)脑积水相关症状

颅内压增高:头痛、呕吐、视乳头水肿,儿童可出现头围增大、前囟膨隆;

急性加重因素:体位改变时结节阻塞室间孔,可引发急性脑积水,出现意识障碍。

(二)局灶性神经功能异常

下丘脑受累:约28%患者出现尿崩症、食欲亢进或减退、体温调节异常;

视交叉压迫:视力下降、视野缺损,以双颞侧偏盲多见,与肿瘤向鞍上生长相关。

(三)特殊临床表现

CSF蛋白升高:肿瘤分泌的蛋白进入脑脊液,导致蛋白含量>450mg/L,增加蛛网膜炎风险;

肿瘤播散:极少数恶性CPP可通过脑脊液播散,发生率约1-2%。

鉴别诊断

一、主要需鉴别的颅内病变

(一)室管膜瘤

影像差异:CT多呈等低密度混杂,MRI强化不均匀,常见囊变坏死,肿瘤中心多位于脑室壁;

病理特征:瘤细胞形成菊形团结构,GFAP(胶质纤维酸性蛋白)阳性率>70%,与CPP的CK阳性不同。

(二)脑膜瘤

好发部位:第三脑室前壁脑膜瘤多起源于终板,CT可见钙化(20-30%),MRI增强呈"脑膜尾征";

生长特性:生长缓慢,极少引起脑脊液分泌增多,与CPP的乳头状结构不同。

(三)下丘脑错构瘤

影像特点:CT呈等密度,MRI T1WI与脑皮质信号一致,无强化,多位于下丘脑底部;

临床特征:以性早熟、痴笑性癫痫为主要表现,不引起脑积水。

二、鉴别诊断关键指标

| 鉴别点 | 脉络丛乳头状瘤 | 室管膜瘤 | 脑膜瘤 |

| CT密度 | 均匀等密度 | 等低密度混杂 | 等密度伴钙化 |

| MRI强化 | 明显均匀强化 | 不均匀强化 | 均匀强化伴脑膜尾征 |

| 脑脊液改变 | 蛋白升高,细胞数正常 | 蛋白升高,细胞数增多 | 多无异常 |

| 年龄分布 | 儿童多见 | 青少年多见 | 成人多见 |

诊断流程

一、影像学检查体系构建

(一)CT检查的基础价值

平扫:明确结节位置、密度及钙化情况,第三脑室前壁等密度结节需注意室间孔形态;

增强:鉴别血管性病变,CPP呈明显强化,而血管畸形可见血管流空影。

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI:CPP呈稍高信号,与脑脊液信号对比明显;

-FLAIR:抑制脑脊液信号,凸显结节边界,肿瘤呈高信号;

2.功能成像:

-DWI(弥散加权成像):CPP表观扩散系数(ADC)值高于恶性肿瘤,有助于分级;

-MRS(磁共振波谱):Cho峰升高,NAA峰降低,与正常脑组织差异显著。

(三)脑脊液检查

压力测定:85%患者脑脊液压力>200mmH₂O;

生化分析:蛋白含量升高(平均650mg/L),糖含量正常,细胞数多正常。

二、病理诊断金标准

(一)立体定向活检

-适用于高龄或手术风险高患者,靶点定位误差<1mm,病理确诊率达97%;

-禁忌证:结节血供丰富,需术前DSA评估避免出血。

(二)术中冰冻切片

-手术中快速判断肿瘤性质,与室管膜瘤的鉴别准确率达95%;

-指导手术范围:良性CPP争取全切,恶性者需扩大切除范围。

治疗策略

一、手术治疗的核心地位

(一)手术指征

绝对指征:出现颅内压增高症状、神经功能进行性恶化、脑积水加重;

相对指征:无症状但结节直径>0.8cm,或随访中增大者。

(二)术式选择与技巧

1.经胼胝体-穹窿间入路:

-适应症:适用于第三脑室前壁结节,暴露充分,全切率达89%(《中华神经外科杂志》2025);

-技术要点:保护穹窿柱,避免损伤下丘脑,术中超声定位结节位置。

2.神经内镜辅助手术:

-优势:微创,创伤小,术后并发症率较开颅手术降低30%;

-限制:结节直径>1.5cm时操作困难,需联合开颅。

(三)术后并发症管理

下丘脑损伤:发生率约12%,表现为高热、电解质紊乱,需严密监测尿量及血钠;

脑积水复发:5%患者因术后粘连再次梗阻,需行脑室-腹腔分流术。

二、非手术治疗场景

(一)观察随访

-适应症:无症状的小型结节(直径<0.5cm),老年患者或合并严重基础疾病者;

-随访方案:每3-6个月行MRI检查,结节年增长率>2mm时考虑干预。

(二)放射治疗

术后辅助放疗:适用于恶性CPP或次全切除者,总剂量50-54Gy,分25-28次;

-立体定向放疗:如伽马刀,适用于术后残留或复发肿瘤,边缘剂量12-15Gy,控制率达85%。

预后评估

一、术后功能恢复影响因素

手术时机:神经功能损害<3个月者,术后恢复良好率达76%,超过6个月者仅32%;

肿瘤分级:WHOⅠ级CPP术后5年无进展生存率95%,Ⅱ级为78%,Ⅲ级仅45%;

切除程度:全切者复发率<5%,次全切者5年复发率达35%(《中国神经肿瘤登记年报2024》)。

二、长期随访管理要点

(一)影像学随访

-术后3个月首次MRI检查,之后每年1次,持续5年;

-重点观察肿瘤复发、脑积水及下丘脑功能区变化。

(二)神经功能与内分泌评估

每年行视力、视野检查:早期发现视交叉受压;

内分泌检测:包括甲状腺功能、皮质醇、生长激素等,及时发现下丘脑损伤。

(三)脑脊液监测

-怀疑肿瘤播散时行脑脊液细胞学检查,每1-2年1次;

-蛋白含量持续>500mg/L者,需警惕蛛网膜炎风险。

常见问题答疑

1.等密度结节一定是脉络丛乳头状瘤吗?

不一定。第三脑室前壁等密度结节还可能是室管膜瘤、脑膜瘤或下丘脑错构瘤等。脉络丛乳头状瘤占该区域肿瘤的35-45%,最终需通过病理确诊。

2.直径0.8cm的结节需要立即手术吗?

是否手术取决于症状与生长速度。无症状且无脑积水者可观察,若出现头痛、视力下降或结节增大,应尽早手术,避免神经功能不可逆损伤。

3.脉络丛乳头状瘤术后会复发吗?

良性(WHOⅠ级)CPP全切后复发率极低(<5%),但次全切或恶性者复发风险高。术后需定期随访,必要时辅助放疗降低复发率。

4.手术风险有多大?

第三脑室前壁手术风险较高,大型中心手术死亡率<2%,主要并发症为下丘脑损伤(12%)和脑积水(5%)。选择经验丰富的神经外科团队可降低风险。

5.术后生活需要注意什么?

-避免剧烈运动及情绪激动,减少脑脊液压力波动;

-定期复查内分泌指标,出现多尿、口渴时及时就医;

-儿童患者需监测生长发育情况,必要时补充生长激素。

- 文章标题:第三脑室前壁等密度结节,直径约 0.8cm,需鉴别脉络丛乳头状瘤

- 更新时间:2025-06-25 10:28:37

400-029-0925

400-029-0925