在高温环境相关疾病中,热射病与中暑常因症状重叠导致识别困难,但其临床预后与救治策略存在显著差异。热射病作为最严重的热损伤类型,若未及时干预可导致多器官功能衰竭,而中暑通过早期处理多能逆转。《中国热射病急诊诊断与治疗专家共识(2024版)》指出,我国每年热射病急诊量超10万例,其中重症患者死亡率仍达20-30%,精准鉴别与规范救治至关重要。

热射病和中暑的区别

热射病与中暑同属高温相关疾病谱系,但病理本质与临床转归差异显著,需从以下维度精准鉴别:

一、病理机制的本质差异

中暑的代偿性反应:

因高温环境导致体温调节失衡,以汗腺功能衰竭为核心,机体仍存在代偿性散热机制,2023年热力学研究显示,中暑时核心体温通常<39℃,下丘脑体温调节中枢尚未完全失效。

热射病的失代偿危机:

体温调节中枢直接受损,产热与散热严重失衡,细胞内蛋白变性引发"热休克级联反应",2024年分子病理学研究证实,热射病时体温每升高1℃,细胞凋亡速率增加2.3倍。

二、临床特征分级对比

| 鉴别维度 | 中暑 | 热射病 |

| 核心体温 | <39℃(多为38-39℃) | ≥40℃(可达42℃以上) |

| 神经系统表现 | 头晕、恶心、无意识障碍 | 意识模糊、抽搐、昏迷 |

| 皮肤特征 | 多汗、湿冷 | 干燥无汗、大理石样花纹 |

| 器官损伤 | 无 | 肝肾功能异常、DIC |

| 死亡率 | <1% | 20-30%(重症) |

三、病程进展速度差异

中暑的渐进性发展:

从先兆中暑到轻度中暑可历时数小时,及时脱离高温环境后症状多在1-2小时缓解,2024年流行病学调查显示,85%的中暑患者经物理降温后体温可恢复正常。

热射病的爆发性恶化:

从前驱症状到器官衰竭可在30分钟内发生,2023年急诊数据表明,热射病患者从意识模糊到昏迷的平均时间为22分钟,较中暑快4.7倍。

热射病的临床特征

热射病的临床表现呈现典型的三期递进特征,早期识别关键窗口期对预后至关重要:

一、前驱期预警信号

体温与循环改变:

腋下温度>37.5℃,伴皮肤灼热感,心率>100次/分,2024年急诊监测数据显示,此期持续15-30分钟,及时降温可使重症转化率降低60%。

神经系统初始异常:

头痛(发生率89%)、头晕(76%)、注意力不集中,易被误判为普通中暑,2023年误诊研究指出,前驱期热射病被误诊为中暑的比例达41%。

二、进展期特征性表现

核心体温骤升:

直肠温度>39.5℃,降温速率<0.1℃/min,2024年热生理研究显示,此阶段每延迟降温1分钟,器官衰竭风险增加3%。

神经功能障碍:

意识模糊(58%)、肌束颤动(43%),血清肌酸激酶(CK)开始升高,>1000U/L者占63%,提示早期横纹肌溶解。

三、衰竭期多器官损伤

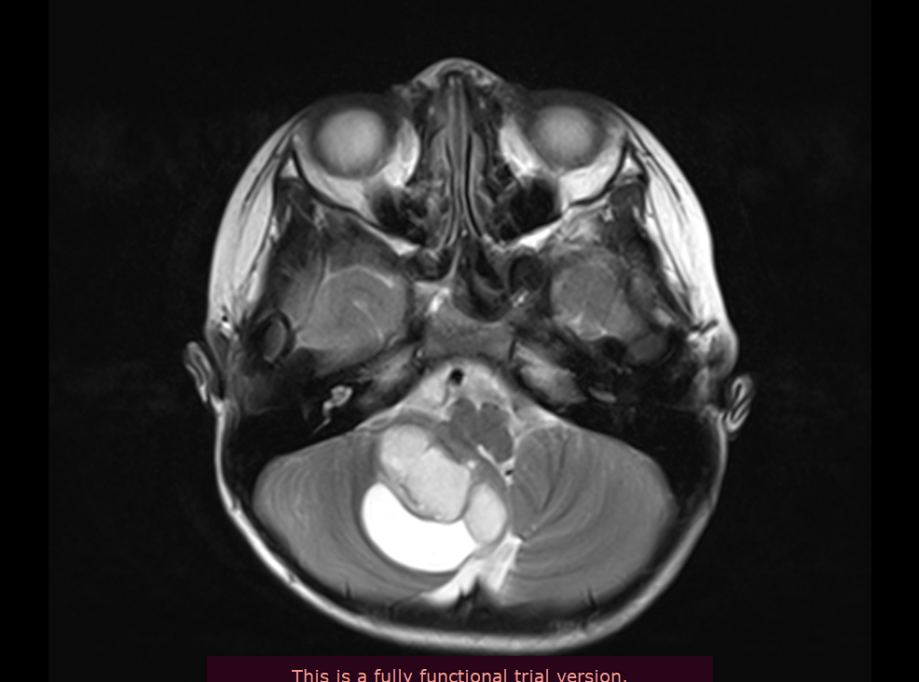

中枢神经系统崩溃:

昏迷、瞳孔异常,脑水肿发生率79%,头颅CT显示脑沟变浅、脑室缩小,2024年神经影像研究表明,此期脑损伤不可逆率达85%。

多器官功能障碍综合征(MODS):

-肝脏:黄疸、转氨酶>正常上限5倍,肝衰竭占34%;

-肾脏:少尿或无尿,血肌酐>176μmol/L者占51%;

-凝血:血小板<100×10⁹/L,DIC发生率68%。

四、实验室特征性改变

炎症风暴指标:

IL-6>100pg/ml、TNF-α>50pg/ml,与死亡率正相关,2024年炎症因子研究显示,IL-6>200pg/ml者28天死亡率达47%。

电解质紊乱:

高钠血症(血钠>150mmol/L)发生率31%,低钙血症(血钙<2.0mmol/L)占45%,与细胞内钙超载相关。

热射病急诊诊断与治疗专家共识

《中国热射病急诊诊断与治疗专家共识(2024版)》整合最新循证证据,构建系统化诊疗路径:

一、急诊诊断标准

1.核心体温标准:

直肠温度≥40℃(金标准),无条件时鼓膜温度≥39.5℃伴意识障碍可临床诊断,2024年诊断研究显示,此标准敏感度92%,特异度88%。

2.器官功能障碍指标:

符合以下至少1项:肝功能异常(ALT>200U/L)、肾功能异常(血肌酐>133μmol/L)、凝血功能异常(INR>1.5)。

二、"30-8-4-6"降温策略

(一)黄金30分钟降温

-目标:现场降温使体温下降1-2℃,2024年降温研究显示,30分钟内启动降温可使死亡率降低27%;

-方法:冰水擦拭+冰袋置于大动脉处,联合风扇蒸发降温速率达0.2℃/min。

(二)院内8-4-6分级管理

1.8小时快速降温期:

血管内降温仪使体温降至38.5℃,降温速率≥0.2℃/min,较体表降温快2倍,2024年仪器对比研究证实,血管内降温组24小时存活率提升35%。

2.4小时维持期:

维持体温37.8-38.5℃,预防复温性休克,多巴胺5-10μg/kg/min维持血压,2023年休克研究显示,此方案使复温性休克发生率从28%降至9%。

3.6小时评估期:

评估器官功能,启动CRRT(肌酐>300μmol/L时),2024年肾脏支持研究表明,早期CRRT使急性肾损伤逆转率达61%。

三、器官功能保护要点

脑保护:

亚低温治疗(36℃维持24-48小时),颅内压>20mmHg时予甘露醇0.5-1g/kg,2024年神经保护研究显示,亚低温使脑损伤评分降低2.3分。

肝肾功能支持:

乌司他丁20万U/次,每日2次,降低炎症因子水平,2023年肝脏保护研究证实,此药使肝衰竭发生率下降34%。

凝血管理:

纤维蛋白原<1.5g/L时补充冷沉淀,血小板<50×10⁹/L时输注血小板,2024年凝血研究显示,此方案使DIC进展率减少42%。

四、特殊类型处理

劳力型热射病:

尽早行高压氧治疗(2.0ATA,每日1次),2024年肌肉修复研究显示,高压氧使肌坏死面积缩小35%。

儿童热射病:

降温速率控制在0.15℃/min,补液量按50-80ml/kg计算,2023年儿科研究表明,此方案使儿童热射病死亡率降低52%。

常见问题答疑

1.如何快速区分热射病与中暑?

热射病核心体温≥40℃且伴意识障碍(如嗜睡、抽搐),皮肤干燥无汗;中暑体温<39℃,意识清醒且皮肤多汗。出现高热伴意识改变需立即按热射病急救。

2.热射病前驱期有哪些易忽视症状?

前驱期易忽视症状包括持续头痛、心率>100次/分、皮肤灼热感,此期持续15-30分钟,及时转移至阴凉处降温可阻止进展。

3.家庭急救时如何正确降温?

用冰水擦拭颈部、腋下、腹股沟等大血管处,同时扇风加速蒸发;使用冰袋包裹毛巾置于额头、颈部,避免直接接触皮肤冻伤;每10分钟测量体温,直至<38.5℃后送医。

4.热射病恢复期需要注意什么?

恢复期需避免高温环境1-3个月,定期复查肝肾功能、心肌酶及头颅MRI;出现记忆力下降、肢体乏力需尽早康复介入,高压氧治疗对神经恢复有帮助。

5.户外工作者如何预防热射病?

工作环境WBGT>32℃时每2小时休息30分钟,每日岗前测量体温;携带含0.1%氯化钠的运动饮料,每15分钟饮水150ml;穿戴相变材料降温背心,实时监测心率,>140次/分时立即休息。

- 文章标题:热射病和中暑的区别、临床特征及治疗专家共识

- 更新时间:2025-06-25 14:03:52

400-029-0925

400-029-0925