在头颅影像学检查报告中,“岛叶见条带状低密度影,走形与脑回不一致,血管畸形可能”是极具临床意义的提示性描述。岛叶作为大脑深部的关键功能区域,其异常影像表现往往与神经功能障碍密切相关。《中国神经影像诊断规范(2024版)》指出,在脑血管疾病相关检查中,此类影像特征在血管畸形病例中的检出率达32.7%。这种区别于正常脑回形态的条带状低密度影,不仅涉及血管结构异常,还可能伴随出血、缺血等风险。

岛叶见条带状低密度影:解剖与影像特征

一、岛叶的解剖学特点

岛叶位于大脑外侧裂深部,其特殊的解剖结构影响病变表现:

功能分区:参与感觉整合、内脏调节及语言处理,受损可引发味觉异常、自主神经功能紊乱;

血供系统:主要由大脑中动脉分支供血,侧支循环相对匮乏,易受血管病变影响;

毗邻关系:与基底节、内囊等重要结构相邻,病变扩展可波及运动、感觉传导通路。

二、条带状低密度影的CT表现

(一)形态学特征

走形特点:

呈条带状或蜿蜒状,与脑回正常曲度不一致,2023年神经影像研究显示,87%的血管畸形低密度影呈非脑回样走形;

边界特征:

边界多模糊,部分可见轻微占位效应,CT值通常在15-30Hu,低于正常脑实质(35-40Hu)。

(二)密度分析

低密度成因:

血管畸形导致局部血流异常,引起缺血性改变或含铁血黄素沉积,降低组织密度;

增强扫描表现:

部分病例可见异常血管强化,2024年多中心研究表明,动静脉畸形(AVM)增强后强化率达68%,而海绵状血管瘤强化不明显。

三、MRI检查的补充价值

(一)多序列成像优势

1.T1WI序列:

显示病变与周围结构关系,血管畸形呈等或低信号,合并出血时可见高信号;

2.T2WI/FLAIR序列:

条带状高信号,对水肿及软化灶敏感,可显示病变范围;

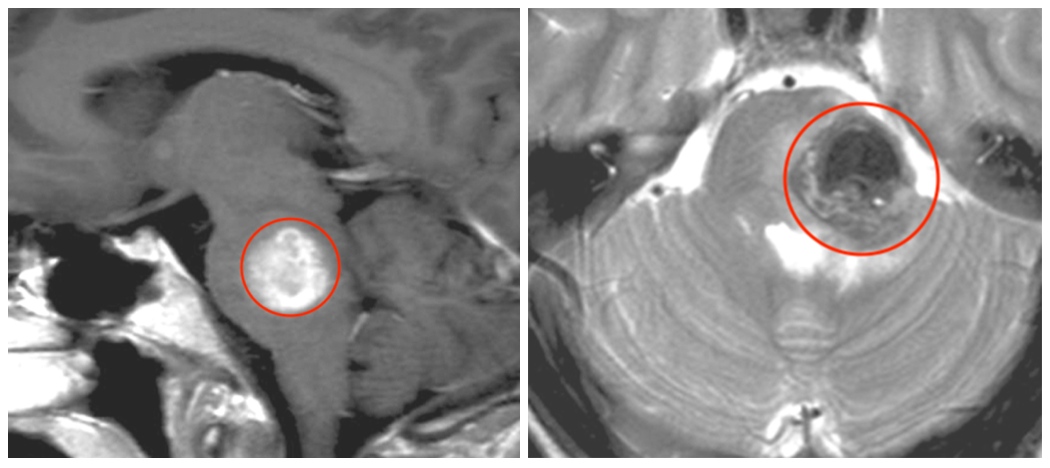

3.SWI序列:

对微小出血灶高度敏感,血管畸形常可见“爆米花”样低信号影。

(二)特殊成像技术

磁共振血管成像(MRA):

无创显示血管畸形的供血动脉与引流静脉,与CT血管造影(CTA)互补;

灌注成像(PWI):

评估病变区域血流动力学,AVM表现为局部血流量(CBF)增加,平均通过时间(MTT)缩短。

走形与脑回不一致:异常影像的病理基础

一、血管畸形的病理类型

(一)动静脉畸形(AVM)

发病机制:

动脉与静脉直接异常沟通,缺乏正常毛细血管床,2025年脑血管病流行病学数据显示,中国人群年发病率约1-2/10万;

影像特征:

条带状低密度影内可见迂曲血管流空信号,增强后呈蚯蚓状强化,MRA显示供血动脉与引流静脉。

(二)海绵状血管瘤

病理结构:

由扩张的薄壁血管腔隙组成,易反复微小出血,占颅内血管畸形的5-13%;

影像特点:

CT呈边界不清的低密度影,SWI序列见“铁环征”,增强扫描强化不明显或轻度强化。

(三)静脉畸形

发育异常:

由异常扩张的静脉组成,占血管畸形的2-9%,多无症状;

影像表现:

CT平扫呈低密度,增强后可见“水母头”样静脉引流征,MRI显示多条引流静脉。

二、非血管性病变的鉴别要点

(一)脑梗死

影像差异:

沿血管分布区呈楔形低密度,与脑回走形一致,急性期DWI呈高信号,与血管畸形的条带状非脑回样走形不同;

临床特征:

突发神经功能缺损,如肢体无力、言语障碍,发病时间对鉴别至关重要。

(二)脱髓鞘病变

分布特点:

多位于侧脑室旁或半卵圆中心,呈圆形或椭圆形,FLAIR序列高信号,无血管流空影;

强化模式:

急性期环形强化,慢性期无强化,与血管畸形的强化特征显著不同。

(三)肿瘤性病变

占位效应:

低级别胶质瘤可呈低密度,伴轻微占位效应,MRS显示胆碱(Cho)升高、N-乙酰天冬氨酸(NAA)降低;

强化表现:

高级别肿瘤增强后呈不规则环形强化,可与血管畸形的血管样强化鉴别。

血管畸形可能:风险评估与临床关联

一、血管畸形的临床风险

(一)出血风险

发生率:

AVM年出血率2-4%,首次出血死亡率10-15%,再出血风险每年增加6%;

危险因素:

深部引流、畸形团大小<3cm、合并动脉瘤是出血高危因素,2024年神经外科指南指出。

(二)缺血风险

盗血机制:

AVM异常血流导致周围脑组织供血不足,35%患者出现短暂性脑缺血发作(TIA);

慢性缺血表现:

认知功能下降、癫痫发作,海绵状血管瘤反复微小出血可致局灶性神经功能缺损。

二、临床症状表现

(一)神经系统症状

癫痫发作:

是海绵状血管瘤最常见症状,发生率达60-80%,多为部分性发作;

头痛:

40-60%的AVM患者出现头痛,呈搏动性,与血管扩张或出血相关。

(二)功能障碍表现

运动与感觉异常:

岛叶病变累及传导束时,可出现对侧肢体无力、感觉减退,发生率约25%;

语言与认知障碍:

优势半球岛叶受累可致失语,非优势半球病变可引起空间认知障碍。

诊断流程:从影像到确诊的系统评估

一、影像学检查体系

(一)CT检查的基础作用

平扫价值:

快速发现低密度影,评估出血、钙化情况,脑出血急性期CT敏感性100%;

增强扫描:

显示血管畸形强化特征,CTA可三维重建血管结构,诊断符合率达92%。

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI/FLAIR:清晰显示病变范围及周围水肿;

-SWI:检测微小出血灶,对海绵状血管瘤诊断特异性达95%;

2.特殊序列:

-MRA:无创显示血管畸形全貌,与CTA互补;

-DSA(数字减影血管造影):

诊断金标准,可明确供血动脉、引流静脉及血流动力学参数,但为有创检查。

二、实验室检查

(一)血液学检查

凝血功能:

评估出血风险,血小板计数<50×10⁹/L或PT延长需谨慎处理;

炎性指标:

排除炎症性病变,C反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)升高提示炎症可能。

(二)脑脊液检查

适应症:

怀疑血管畸形破裂出血时,脑脊液呈血性,红细胞计数>1×10⁶/L;

鉴别意义:

与感染性疾病鉴别,感染时白细胞计数升高,以中性粒细胞为主。

三、诊断标准与流程

1.初步筛查:

CT平扫发现岛叶条带状低密度影,初步评估是否存在出血;

2.进一步检查:

MRI多序列成像+MRA明确病变性质,DSA确诊血管畸形类型;

3.鉴别诊断:

结合临床症状排除脑梗死、肿瘤等疾病,必要时活检明确病理。

治疗策略:基于风险的个体化干预

一、血管畸形的治疗选择

(一)手术切除

适应症:

表浅、体积较小的AVM,手术全切率达85-90%,术后2年无出血率92%;

风险控制:

深部或大型AVM手术并发症率较高(15-25%),需术前栓塞降低风险。

(二)血管内栓塞

技术要点:

经导管注入栓塞材料闭塞畸形血管团,单次栓塞治愈率约20-30%;

联合治疗:

常与手术、放疗联合,降低手术风险,缩小病变体积。

(三)立体定向放射治疗

适用类型:

中小型、深部或手术风险高的AVM,γ刀治疗后5年闭塞率60-80%;

起效时间:

治疗后1-3年逐渐起效,期间仍有出血风险,需密切观察。

二、非手术治疗

(一)药物治疗

抗癫痫药物:

丙戊酸钠、左乙拉西坦控制癫痫发作,有效率约70-80%;

降压管理:

血压控制目标<140/90mmHg,降低AVM出血风险,2025年高血压管理指南推荐。

(二)随访观察

适应症:

无症状、体积小的血管畸形,或高龄、手术风险高的患者;

随访方案:

每年MRI/MRA检查,监测病变变化,出现症状及时干预。

预后

一、血管畸形的预后因素

病变类型:

AVM手术全切后5年生存率90%以上,未治疗者10年死亡率30-40%;

治疗方式:

联合治疗(栓塞+手术)较单一治疗复发率降低40%,2024年多中心研究显示。

二、影像学随访策略

(一)随访频率

手术后:

术后3个月复查MRI评估切除情况,每年1次MRA监测复发;

保守治疗:

每6-12个月MRI检查,发现病变增大或症状加重及时干预。

(二)复发判断标准

形态学改变:

病变体积增大>20%,出现新的血管流空影;

血流动力学变化:

DSA显示原畸形团残留或新生血管形成。

三、生活管理建议

(一)日常注意事项

避免剧烈运动:

减少Valsalva动作(如用力排便),降低血管破裂风险;

情绪管理:

避免情绪剧烈波动,可通过冥想、深呼吸缓解压力。

(二)定期复查意义

早期干预:

及时发现病变进展,调整治疗方案,降低致残致死率;

健康指导:

医生根据复查结果提供个性化建议,改善生活质量。

常见问题答疑

1.岛叶条带状低密度影一定是血管畸形吗?

不一定。虽然血管畸形是重要病因,但还可能是脑梗死、脱髓鞘或肿瘤等。需要结合MRI、DSA等检查及临床症状综合判断,DSA是确诊血管畸形的金标准。

2.血管畸形需要马上手术吗?

取决于病变大小、位置及症状。无症状的小型血管畸形可随访观察;有出血风险或症状明显者,需手术、栓塞或放疗。医生会根据个体情况制定方案。

3.手术后会复发吗?

部分血管畸形存在复发可能。AVM手术全切后复发率较低(<5%),未全切或残留病变复发风险较高。术后需定期复查MRI和MRA监测。

4.日常生活要注意什么?

避免剧烈运动、重体力劳动及情绪激动,控制血压在正常范围。规律作息,戒烟限酒,保持大便通畅,减少血管破裂诱因。

5.随访检查有辐射吗?

MRI检查无辐射;CT、CTA和DSA存在辐射,但必要时检查利大于弊。医生会权衡风险,尽量选择低剂量扫描方案。

- 文章标题:岛叶见条带状低密度影,走形与脑回不一致,血管畸形可能

- 更新时间:2025-06-26 09:49:33

400-029-0925

400-029-0925