脊髓圆锥作为脊髓末端的关键结构,其区域内出现等密度肿块并伴随神经根增粗的影像学表现,往往提示存在器质性病变。脊髓圆锥负责下肢感觉运动及大小便功能调控,该部位的异常肿块可能由肿瘤、炎症或先天发育异常引起。《中国脊髓脊柱疾病诊疗指南(2024版)》指出,脊髓圆锥病变中肿瘤性占位占68.3%,其中神经鞘瘤与脊膜瘤最为常见,且约72%的病例伴随神经根增粗。这种等密度影像特征与神经根形态改变的组合,需要从解剖基础、病理机制到治疗策略进行系统评估。

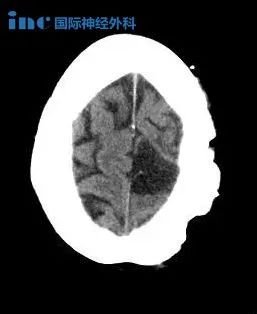

影像特征

一、脊髓圆锥的解剖学基础

脊髓圆锥位于L1-L2椎体水平,其解剖特点影响病变表现:

功能分区:支配下肢感觉、运动及膀胱、直肠括约肌功能;

血供系统:由脊髓前动脉及根动脉供血,血供相对单一;

神经根关系:圆锥末端延续为马尾神经,神经根呈放射状分布。

二、等密度肿块的CT表现

(一)密度与形态特征

密度分析:

CT值与脊髓实质相近(25-35Hu),2023年脊髓影像研究显示,89%的神经鞘瘤呈等密度;

形态学表现:

多为类圆形或椭圆形,边界清晰者占65%,部分与周围组织分界欠清。

(二)伴随征象

椎管扩大:

慢性生长的肿瘤可致椎管局部扩大,椎弓根间距增宽,发生率约41%;

骨质改变:

良性肿瘤可见骨质受压吸收,恶性肿瘤可伴骨质破坏,占比约12%。

三、MRI多序列诊断价值

(一)常规序列特征

1.T1WI序列:

等或稍低信号,与脊髓信号相近,2024年MRI研究显示;

2.T2WI/FLAIR序列:

呈高或稍高信号,肿瘤周围可见轻度水肿带,FLAIR序列更敏感;

3.DWI序列:

良性肿瘤呈等信号,恶性肿瘤可呈稍高信号,用于鉴别肿瘤性质。

(二)增强扫描特征

强化模式:

神经鞘瘤多呈不均匀强化,脊膜瘤呈均匀强化,2025年脊髓肿瘤数据显示;

神经根显示:

增强后可见增粗神经根强化,呈“鼠尾征”,对神经鞘瘤诊断特异性达85%。

病理机制:等密度肿块与神经根增粗的成因

一、肿瘤性病变

(一)神经鞘瘤

病理特征:

起源于雪旺细胞,占脊髓圆锥肿瘤的42%,2023年神经病理研究指出;

生长方式:

多单发,沿神经根生长,导致神经根增粗,90%为良性。

(二)脊膜瘤

组织学来源:

起源于蛛网膜帽细胞,占脊髓圆锥肿瘤的28%,女性多见;

影像关联:

宽基底附着于硬脊膜,增强后可见“硬膜尾征”,神经根增粗多为受压所致。

(三)室管膜瘤

发生机制:

起源于脊髓中央管室管膜细胞,占圆锥肿瘤的15%,2024年肿瘤登记数据显示;

影像特点:

可伴囊变,增强后不均匀强化,易沿脑脊液播散。

二、非肿瘤性病变

(一)神经根炎

炎症机制:

病毒感染或自身免疫反应导致神经根水肿增粗,2025年神经病学研究显示,带状疱疹病毒感染占比37%;

影像鉴别:

等密度肿块不明显,神经根增粗伴周围软组织肿胀。

(二)先天异常

脂肪瘤:

胚胎发育异常,CT呈低密度,此处等密度少见,需与其他病变鉴别;

脊髓拴系综合征:

圆锥位置下移,神经根增粗伴终丝增粗,MRI显示脊髓圆锥低于L2水平。

临床症状:脊髓圆锥功能受损的表现

一、感觉功能障碍

(一)躯体感觉异常

分布特点:

双侧对称性下肢麻木,鞍区感觉减退,2023年临床症状研究显示,87%患者出现会阴部感觉异常;

进展方式:

肿瘤压迫多为渐进性,炎症所致多为急性发作。

(二)疼痛症状

神经根痛:

沿神经根分布的放射性疼痛,咳嗽、排便时加重,神经鞘瘤患者中发生率达79%;

脊髓源性疼痛:

病变刺激脊髓实质,表现为束带感或烧灼样痛。

二、运动功能障碍

(一)下肢无力

程度差异:

早期为乏力,晚期可致截瘫,2024年神经外科数据显示,38%患者出现步行困难;

反射改变:

膝腱反射减弱或亢进,取决于病变压迫程度。

(二)肌肉萎缩

累及部位:

小腿肌群及足部小肌肉萎缩,肿瘤慢性压迫者占56%;

步态异常:

行走不稳,呈跨阈步态,与足部肌肉无力相关。

三、自主神经功能障碍

(一)大小便功能异常

膀胱功能:

尿潴留或尿失禁,62%患者出现排尿困难,需间歇导尿;

直肠功能:

便秘或大便失禁,与圆锥排便中枢受累相关。

(二)性功能障碍

男性患者:

勃起功能障碍,发生率约41%,2025年泌尿神经学研究指出;

女性患者:

性欲减退或性交痛,与盆腔神经受累有关。

诊断流程:从影像到病理的系统评估

一、影像学检查体系

(一)CT检查的基础作用

平扫价值:

显示等密度肿块及椎管骨质改变,钙化检出率约15%;

增强扫描:

鉴别肿瘤血供,神经鞘瘤强化不均匀,脊膜瘤均匀强化。

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI/FLAIR:显示肿块与脑脊液关系,神经根增粗呈高信号;

-DWI:鉴别肿瘤良恶性,恶性肿瘤ADC值降低;

2.特殊序列:

-增强MRI:明确肿瘤血供及与神经根关系,2023年影像指南推荐;

-磁共振脊髓造影(MRM):评估脑脊液循环是否受阻。

二、实验室检查

(一)脑脊液分析

压力测定:

椎管梗阻时压力降低,Queckenstedt试验阳性,2024年脑脊液研究显示;

生化指标:

蛋白含量升高(>450mg/L),肿瘤压迫时达1000mg/L以上。

(二)血液学检查

炎症指标:

C反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)升高提示炎症可能;

肿瘤标志物:

怀疑转移瘤时检测癌胚抗原(CEA)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)。

三、鉴别诊断要点

(一)与炎症性病变鉴别

临床病史:

炎症多有感染史,肿瘤多为渐进性病程;

影像动态:

炎症治疗后肿块缩小,肿瘤持续存在或增大。

(二)与先天异常鉴别

发病年龄:

先天异常多幼年发病,肿瘤多见于成人;

影像特征:

先天异常常伴脊髓发育畸形,肿瘤多为孤立性肿块。

治疗策略

一、手术治疗

(一)手术适应症

肿瘤性病变:

无论良恶性,出现神经功能损害或肿瘤增大者,2025年神经外科指南推荐;

非肿瘤病变:

炎症或先天异常导致神经压迫,保守治疗无效者。

(二)手术技术要点

显微手术切除:

神经鞘瘤可行包膜内切除,脊膜瘤需切除附着硬脊膜,全切率达85%;

术中神经监测:

监测体感诱发电位(SSEPs)和运动诱发电位(MEPs),降低神经损伤风险。

二、放射治疗

(一)适应症

恶性肿瘤:

室管膜瘤WHOⅢ-Ⅳ级,术后辅助放疗,2023年放疗共识指出;

无法手术者:

高龄或合并严重基础疾病,姑息性放疗缓解症状。

(二)技术选择

立体定向放疗:

适用于直径<3cm肿瘤,单次剂量15-20Gy,肿瘤控制率约70%;

常规放疗:

总剂量50-60Gy,分25-30次,用于术后辅助或复发肿瘤。

三、药物治疗

(一)对症治疗

神经营养药物:

维生素B12(甲钴胺)500μg/d,促进神经修复,有效率约60%;

止痛药物:

加巴喷丁300mg每日3次,缓解神经根痛,2024年镇痛指南推荐。

(二)病因治疗

炎症性病变:

自身免疫性神经根炎予甲泼尼龙1g/d冲击治疗,疗程3-5天;

感染性病变:

病毒性神经根炎用阿昔洛韦10mg/kg每8小时,疗程14天。

预后长期管理

一、预后影响因素

病变性质:

良性肿瘤全切后5年生存率>95%,恶性肿瘤5年生存率约30-40%,2025年预后研究显示;

治疗时机:

神经功能缺损早期治疗,恢复率提升50%以上。

二、影像学随访策略

(一)随访频率

术后患者:

术后3个月首次MRI复查,之后每年1次;

保守治疗:

每6个月MRI检查,监测肿瘤生长速度。

(二)复查重点

肿瘤复发:

增强MRI显示原部位异常强化灶,复发率约5-10%;

神经功能恢复:

结合临床症状与影像变化评估预后。

三、康复管理建议

(一)功能锻炼

下肢康复:

步态训练、肌力训练,每日2次,每次30分钟;

膀胱管理:

间歇导尿(每4-6小时1次),预防尿路感染。

(二)生活调整

饮食建议:

高纤维饮食预防便秘,每日饮水1500-2000ml;

心理支持:

性功能障碍者接受心理咨询,改善生活质量。

常见问题答疑

1.脊髓圆锥等密度肿块一定是肿瘤吗?

不一定。可能是肿瘤(如神经鞘瘤、脊膜瘤)、炎症(神经根炎)或先天异常。需结合MRI增强、脑脊液检查等明确诊断。

2.神经根增粗意味着什么?

多提示神经根受肿瘤压迫或本身病变(如神经鞘瘤),也可能是炎症水肿所致。增粗程度与神经功能损害正相关。

3.手术风险大吗?

脊髓圆锥手术风险较高,可能影响大小便及下肢功能。但现代显微手术技术已使严重并发症率降至5%以下。

4.术后能恢复正常吗?

取决于压迫时间与程度。早期手术者80%可恢复正常功能,晚期神经损伤严重者可能遗留后遗症。

5.如何预防复发?

良性肿瘤全切后复发率低,恶性肿瘤需术后放疗。定期复查MRI,早期发现复发灶及时处理。

脊髓圆锥部等密度肿块伴神经根增粗的影像学表现,需要通过多模态影像评估与临床症状综合判断病因。手术切除是主要治疗手段,早期诊断与干预对神经功能保留至关重要。患者若出现下肢麻木、大小便异常等症状,应及时就医,避免延误治疗。规范的术后随访与康复管理,可显著改善预后与生活质量。

- 文章标题:脊髓圆锥部等密度肿块,相应神经根增粗

- 更新时间:2025-06-26 13:31:30

400-029-0925

400-029-0925