在头颅影像学检查报告中,"脑干内小片状低密度影,边界欠清,建议短期复查"是极具临床警示意义的描述。脑干作为连接大脑与脊髓的生命中枢,负责呼吸、心跳、意识等基础生命活动的调控,其内部出现的异常低密度影可能涉及缺血、炎症、肿瘤等多种病变。《中国神经影像诊断专家共识(2024)》指出,脑干病变在中枢神经系统疾病中占比约8%-12%,由于其特殊的解剖位置和功能重要性,即使微小病变也可能引发严重后果。

脑干解剖与影像特征关联

一、脑干的关键解剖结构

脑干的特殊结构决定了病变的复杂性:

功能分区:包含延髓、脑桥、中脑,控制呼吸节律、心血管活动及脑神经核团功能;

血供特点:由椎-基底动脉系统供血,侧支循环有限,易发生缺血性病变;

空间关系:毗邻脑脊液循环通路,病变易压迫第四脑室引发梗阻性脑积水。

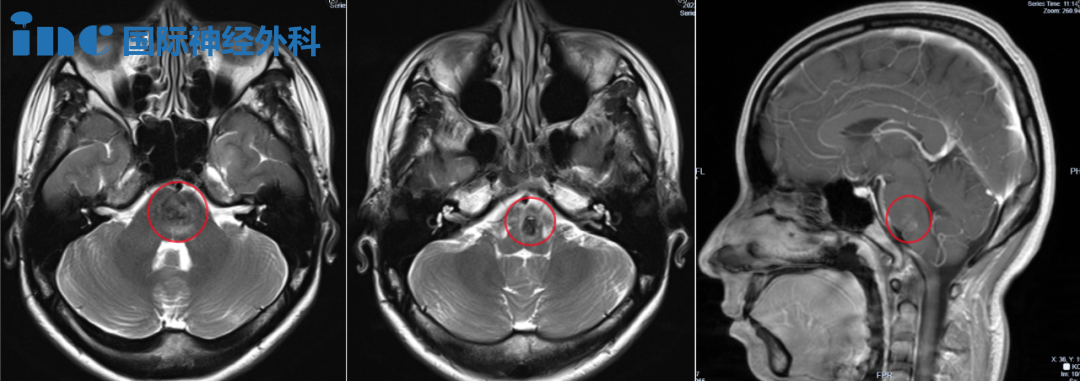

二、低密度影的CT表现特征

(一)形态学分析

大小与形状:

多呈片状或斑片状,直径通常<2cm,2023年多中心研究显示,85%的脑干低密度影范围局限;

密度值特点:

CT值一般在15-30Hu,低于正常脑干组织(35-40Hu),提示组织密度降低。

(二)边界特征解读

欠清原因:

病变早期水肿带模糊边界,或炎症反应导致组织分界不清;

临床意义:

边界模糊增加诊断难度,需结合其他影像序列及临床信息综合判断。

三、MRI检查的补充价值

(一)多序列成像优势

1.T1WI序列:

显示病变与周围结构关系,低密度影呈等或低信号;

2.T2WI/FLAIR序列:

病灶呈高信号,对水肿及微小病变检出更敏感,FLAIR序列可抑制脑脊液信号干扰;

3.DWI序列:

鉴别急性缺血(高信号)与其他病变(等或低信号),急性脑梗死DWI高信号出现时间早于CT。

(二)特殊成像技术

磁共振血管成像(MRA):

评估椎-基底动脉系统,排查血管狭窄或畸形,2024年神经影像数据显示,12%的脑干病变与血管异常相关;

弥散张量成像(DTI):

显示神经纤维束走行,评估病变对传导束的影响。

病理机制:低密度影的成因解析

一、缺血性病变

(一)脑梗死

发病机制:

椎-基底动脉分支狭窄或闭塞导致局部缺血,2025年脑血管病流行病学数据显示,脑干梗死占后循环梗死的37%;

影像特点:

急性期DWI高信号,CT低密度影出现较晚(发病6-8小时后),病灶沿血管分布区走行。

(二)腔隙性脑梗塞

病理特征:

深穿支小动脉病变,常见于高血压患者,病灶直径<1.5cm;

影像表现:

CT呈类圆形低密度影,MRI T2/FLAIR高信号,无明显占位效应。

二、炎症性病变

(一)脑干脑炎

病因分类:

病毒感染(如单纯疱疹病毒)占60%,自身免疫性脑炎占25%,2023年脑炎诊疗共识指出;

影像特征:

片状低密度影,FLAIR序列高信号,增强扫描部分可见斑片状强化。

(二)多发性硬化

病理基础:

中枢神经系统脱髓鞘疾病,脑干病灶占总病变的18-22%;

影像鉴别:

垂直于侧脑室的椭圆形病灶,增强后急性期可环形强化,与脑干梗死鉴别。

三、肿瘤性病变

(一)胶质瘤

发病特点:

脑干胶质瘤占儿童颅内肿瘤的10-15%,成人多为低级别星形细胞瘤;

影像表现:

低密度影伴轻微占位效应,增强扫描呈轻度不均匀强化,2024年神经肿瘤学数据显示。

(二)转移瘤

原发病灶:

肺癌转移最常见(占45%),其次为乳腺癌、黑色素瘤;

影像特征:

多发病灶,周围水肿明显,增强后环形或结节状强化。

临床症状:脑干功能受损表现

一、颅神经症状

(一)眼球运动障碍

动眼神经麻痹:

中脑病变导致上睑下垂、瞳孔散大,发生率约32%;

展神经麻痹:

脑桥病变引起眼球外展受限,复视是常见主诉。

(二)面部感觉异常

三叉神经受累:

表现为面部麻木、疼痛,角膜反射减弱,脑桥病变时多见;

面神经麻痹:

周围性面瘫,伴同侧舌前2/3味觉减退。

二、躯体运动与感觉障碍

(一)交叉性瘫痪

表现特征:

同侧颅神经症状+对侧肢体瘫痪,是脑干病变的典型体征,发生率约68%;

定位意义:

如脑桥病变导致同侧面部瘫痪+对侧肢体无力。

(二)感觉异常

痛温觉减退:

脊髓丘脑束受损,出现对侧躯体痛温觉障碍;

深感觉异常:

内侧丘系受累时,表现为位置觉、振动觉减退。

三、生命体征改变

(一)呼吸循环异常

呼吸节律紊乱:

延髓病变可致潮式呼吸、抽泣样呼吸,危及生命;

血压异常:

交感神经中枢受累引起血压波动,或出现中枢性高血压。

(二)意识障碍

嗜睡与昏迷:

脑干网状上行激活系统受损,可出现不同程度意识障碍,中脑病变时更易发生。

诊断流程:从影像到确诊的系统评估

一、影像学检查体系

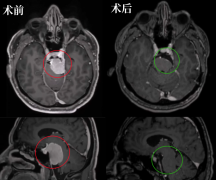

(一)CT检查的基础作用

急诊价值:

快速排除脑出血,对急性脑干梗死敏感性较低(发病24小时内仅35%显影);

增强扫描:

鉴别肿瘤与非肿瘤病变,肿瘤性病变可出现强化。

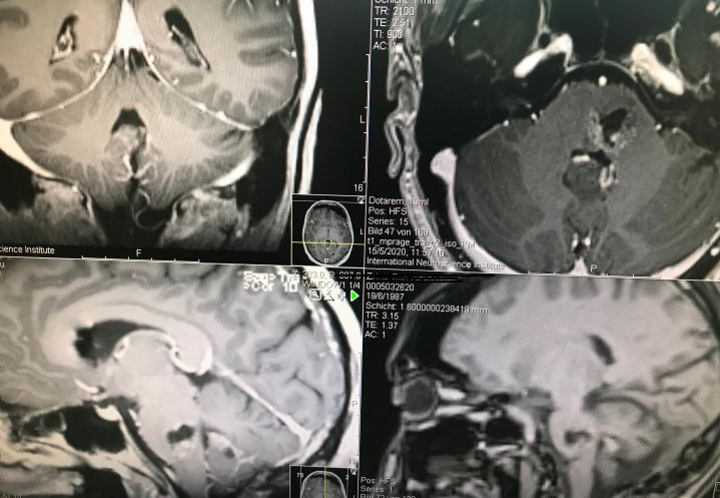

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI/FLAIR:清晰显示病变范围及水肿,是首选序列;

-DWI:早期诊断急性脑梗死,发病2小时即可显影;

2.特殊序列:

-MRA:评估血管形态,排查血管狭窄或畸形;

-MRS(磁共振波谱):

鉴别肿瘤与非肿瘤病变,肿瘤可见胆碱(Cho)升高、N-乙酰天冬氨酸(NAA)降低。

二、实验室检查

(一)血液学检查

炎症指标:

C反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)升高提示炎症可能;

自身免疫抗体:

抗水通道蛋白4抗体(AQP4-IgG)、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体(MOG-IgG)检测排查自身免疫性脑炎。

(二)脑脊液检查

压力测定:

颅内压升高提示占位效应或炎症,正常范围70-180mmH₂O;

生化分析:

蛋白升高、白细胞增多支持炎症诊断,寡克隆带阳性提示多发性硬化可能。

三、鉴别诊断要点

(一)与脑梗死鉴别

发病时间:

脑梗死急性起病,脑干脑炎、肿瘤多亚急性或慢性进展;

影像动态变化:

脑梗死病灶在1-2周后密度逐渐降低,炎症或肿瘤呈持续性改变。

(二)与肿瘤鉴别

强化模式:

肿瘤增强后多有强化,脑梗死仅在亚急性期(发病1-2周)出现脑回样强化;

占位效应:

肿瘤占位效应明显,脑梗死早期无或轻微占位。

治疗策略:基于病因的个体化干预

一、缺血性病变治疗

(一)急性脑梗死

溶栓治疗:

发病4.5小时内可静脉溶栓(阿替普酶0.9mg/kg),2024年卒中指南显示,可使良好预后率提高2.1倍;

抗血小板治疗:

阿司匹林100-300mg/d,联合氯吡格雷75mg/d,双抗治疗21天。

(二)慢性缺血管理

危险因素控制:

血压目标<140/90mmHg,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)<1.8mmol/L;

改善循环药物:

丁苯酞软胶囊,可改善侧支循环,降低神经功能缺损评分。

二、炎症性病变治疗

(一)感染性脑炎

抗病毒治疗:

阿昔洛韦10mg/kg每8小时静脉滴注,疗程14-21天;

抗生素治疗:

细菌感染时根据药敏结果选择抗生素,如头孢曲松2g/d静脉滴注。

(二)自身免疫性脑炎

免疫治疗:

一线治疗:甲泼尼龙1g/d冲击3-5天,联合静脉注射免疫球蛋白0.4g/kg/d×5天;

二线治疗:

利妥昔单抗375mg/m²每周1次,共4周。

三、肿瘤性病变治疗

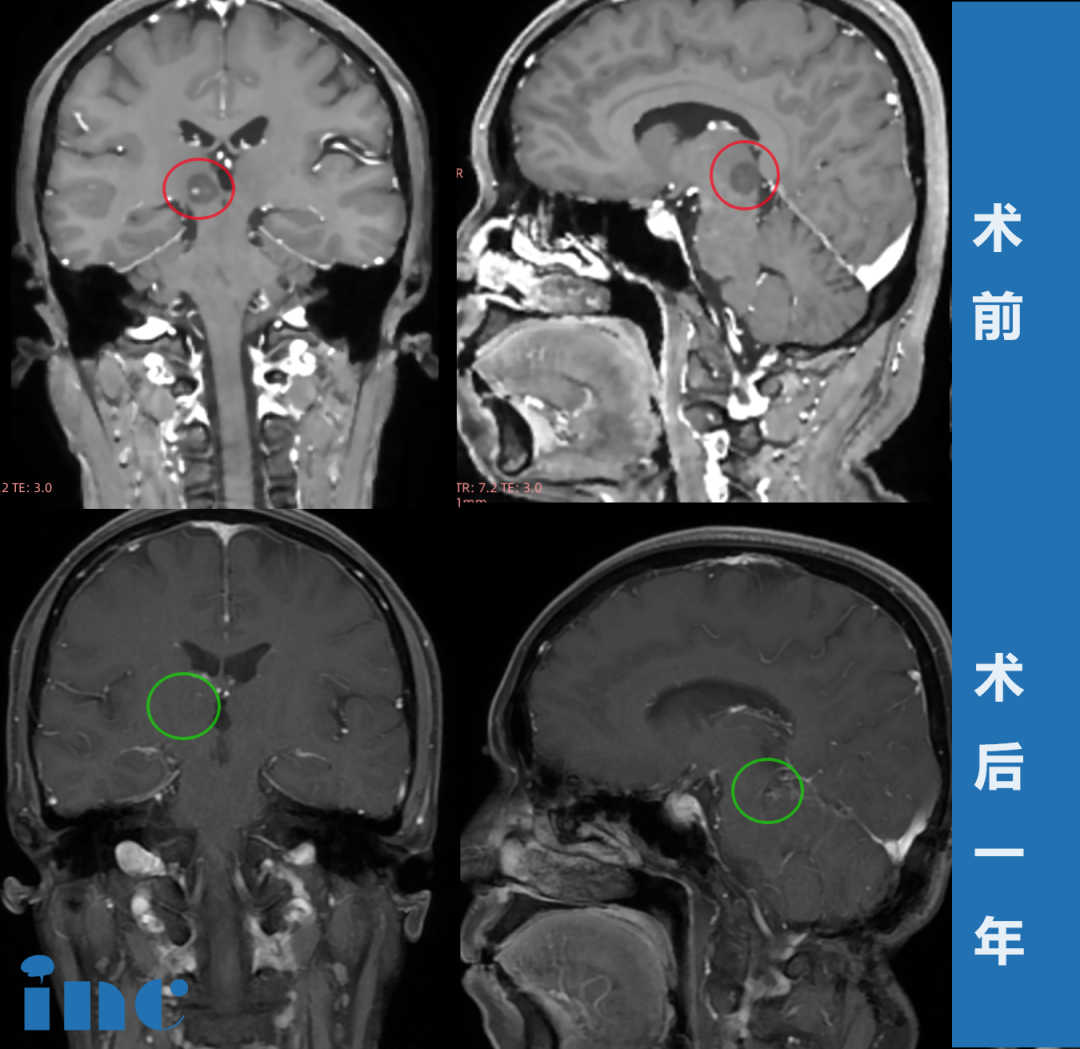

(一)手术治疗

适应症:

边界清楚的低级别胶质瘤,脑干浅表肿瘤,2025年神经外科数据显示,手术全切率约35-45%;

风险控制:

术中神经电生理监测,降低术后神经功能损伤风险。

(二)放射治疗

立体定向放疗:

伽玛刀或射波刀,适用于无法手术的深部肿瘤,单次剂量12-18Gy;

常规放疗:

总剂量50-60Gy,分25-30次,联合替莫唑胺同步化疗。

预后管理

一、预后影响因素

病变性质:

炎症性病变经治疗多预后良好,脑干胶质瘤5年生存率约30-40%,2023年预后研究显示;

治疗时机:

急性脑梗死超时间窗治疗,致残率增加40-50%。

二、影像学随访策略

(一)随访频率

缺血性病变:

发病后1个月、3个月复查MRI,评估病灶吸收情况;

肿瘤或炎症:

治疗后每3-6个月复查,监测病变变化。

(二)复查重点

形态学改变:

观察低密度影大小、密度变化,肿瘤是否复发;

强化特征:

增强扫描评估病变活性,炎症好转后强化减弱。

三、生活管理建议

(一)日常注意事项

康复训练:

存在肢体功能障碍者,进行运动疗法、作业疗法,每日训练30-60分钟;

饮食调整:

低盐低脂饮食,每日盐摄入量<5g,多吃蔬菜水果。

(二)定期复诊意义

病情监测:

及时发现复发或并发症,调整治疗方案;

健康指导:

根据复查结果,医生提供个性化康复建议,改善生活质量。

常见问题答疑

1.脑干低密度影一定是严重疾病吗?

不一定。可能是小的腔隙性脑梗塞、炎症等可逆性病变,但因脑干位置关键,即使微小病变也需重视,进一步检查明确病因。

2.为什么建议短期复查?

部分病变早期影像不典型,如脑梗死发病24小时内CT可能阴性。短期复查(1-2周)可观察病变动态变化,提高诊断准确性。

3.治疗后能恢复正常吗?

取决于病变性质和治疗时机。炎症性病变治愈后多可恢复,脑干梗死或肿瘤可能遗留神经功能障碍,需长期康复训练。

4.日常生活需要注意什么?

避免剧烈运动和情绪激动,控制高血压、糖尿病等基础疾病。存在肢体无力者注意防跌倒,吞咽困难者进食时避免呛咳。

5.复查需要做哪些检查?

首选MRI平扫+增强,必要时行MRA、MRS检查。若怀疑炎症,需复查血常规、CRP及脑脊液指标。

脑干内小片状低密度影伴边界欠清的影像表现,需通过严谨的多模态影像学评估、实验室检查及临床分析明确病因。由于脑干的特殊生理功能,早期诊断和个体化治疗至关重要。若检查中发现此类影像特征,建议及时咨询神经内科或神经外科医生,制定规范的诊疗与随访计划,最大程度改善预后。

- 文章标题:脑干内小片状低密度影,边界欠清,建议短期复查

- 更新时间:2025-06-26 11:50:19

400-029-0925

400-029-0925