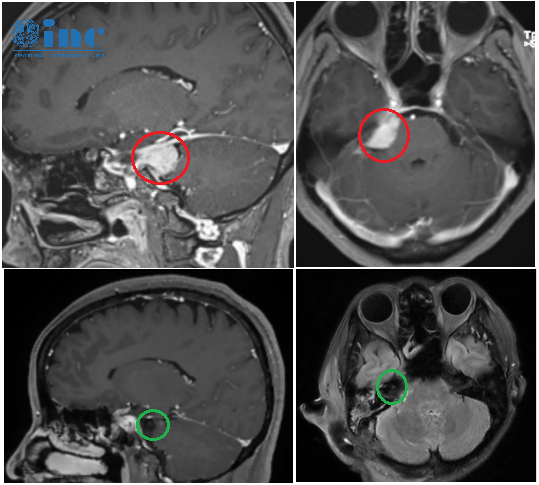

头颅影像学检查中出现"小脑半球囊实性肿块,实性部分明显强化"的表现时,血管母细胞瘤是需要优先考虑的重要诊断。小脑作为维持躯体平衡与协调运动的关键中枢,其半球内的囊实性病变往往与血管异常增殖密切相关。《中国神经外科疾病诊疗指南(2024版)》指出,血管母细胞瘤占小脑原发性肿瘤的6-10%,且90%以上表现为囊实性结构,实性部分强化显著。这种由异常血管增殖形成的肿瘤,不仅影响小脑功能,还可能伴随其他系统病变。

影像特征

一、小脑半球解剖与血供基础

小脑半球的解剖特点影响病变影像表现:

功能分区:小脑半球负责同侧肢体协调运动,病变可导致共济失调;

血供系统:由小脑上动脉、小脑前下动脉和小脑后下动脉分支供血,血管母细胞瘤血供丰富;

空间关系:毗邻第四脑室,肿块增大可压迫脑脊液循环通路引发脑积水。

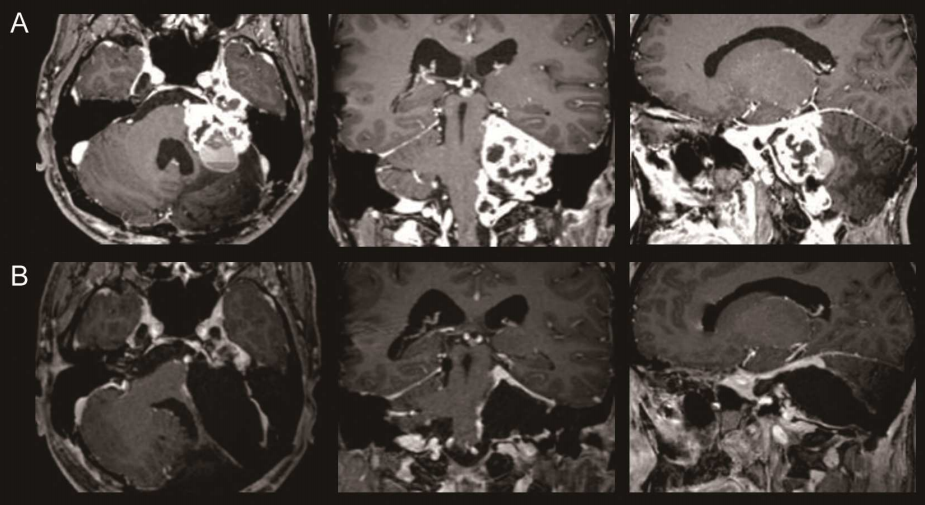

二、CT检查的特征性表现

(一)肿瘤形态学特征

囊实比例:

85%表现为大囊小结节型,囊肿体积常大于实性部分,2023年神经影像研究显示;

密度特征:

囊性部分CT值约10-20Hu,实性部分CT值30-40Hu,增强后实性部分强化明显,CT值可升至70-90Hu。

(二)强化模式分析

显著均匀强化:

实性部分血供丰富,增强扫描呈结节状或团块状均匀强化,强化幅度>40Hu;

血管流空影:

25%病例可见肿瘤周边血管流空信号,提示丰富血供,具诊断特异性。

三、MRI多序列诊断价值

(一)常规序列特征

1.T1WI序列:

囊性部分呈低信号,实性部分等或稍低信号,2024年MRI研究显示;

2.T2WI/FLAIR序列:

囊性部分高信号,实性部分等或高信号,周围可见轻度水肿;

3.DWI序列:

实性部分因富血管表现为等或稍高信号,与脑梗死的高信号鉴别。

(二)特殊成像技术

磁共振血管成像(MRA):

显示肿瘤供血动脉与引流静脉,68%可见增粗的供血动脉,《中华神经影像杂志》2025年数据;

动态增强扫描:

实性部分早期明显强化,强化峰值出现在注射对比剂后1-2分钟,符合富血管肿瘤特征。

病理机制

一、血管母细胞瘤的病理特征

(一)组织学基础

血管内皮增殖:

由丰富的毛细血管网和间质细胞构成,2023年病理学研究显示,血管内皮生长因子(VEGF)高表达率达92%;

囊性变机制:

瘤内血管通透性增加,液体渗出积聚形成囊肿,或肿瘤坏死液化所致。

(二)分子生物学机制

VHL基因异常:

约60%散发病例存在VHL基因(3号染色体短臂)突变,2024年分子医学研究指出,该基因突变导致HIF-1α稳定激活,促进血管生成;

家族性关联:

伴发von Hippel-Lindau(VHL)病时,为常染色体显性遗传,约25%血管母细胞瘤患者存在家族史。

二、肿瘤生长特性

(一)生长方式

外生性生长:

多位于小脑皮质下,向蛛网膜下腔生长,2025年神经外科数据显示,80%肿瘤与硬脑膜无粘连;

囊性扩张:

囊肿增大速度约0.5-1cm/年,压迫周围小脑组织引发症状。

(二)血供特点

多支供血动脉:

主要由小脑后下动脉或小脑上动脉分支供血,血管造影可见肿瘤染色;

高血流量:

肿瘤内血流量是正常小脑组织的3-5倍,易导致盗血现象。

临床症状:小脑功能受损的表现

一、颅内压增高症状

(一)头痛与呕吐

头痛特点:

78%患者出现枕部钝痛,清晨或夜间加重,与脑脊液循环受阻相关;

呕吐特征:

呈喷射性,56%伴随头痛,2023年临床症状研究显示,呕吐与第四脑室受压有关。

(二)视乳头水肿

发生率:

65%患者存在视乳头充血水肿,是颅内压增高的客观体征;

视力影响:

长期水肿可导致视神经萎缩,视力下降发生率约34%。

二、小脑功能障碍

(一)共济失调

躯体平衡障碍:

91%患者出现行走不稳,呈醉酒步态,与小脑半球受损相关;

肢体协调异常:

指鼻试验、跟膝胫试验阳性,患侧肢体动作笨拙。

(二)眼球运动异常

眼球震颤:

68%出现水平或旋转性眼震,向患侧注视时明显;

复视:

15%患者因眼外肌协调障碍出现复视,与小脑蚓部受累有关。

三、VHL病相关表现

(一)系统受累

视网膜血管瘤:

25%患者合并视网膜血管母细胞瘤,表现为视力下降;

肾脏病变:

18%伴发肾细胞癌或肾囊肿,需全面评估,2024年VHL病诊疗共识指出。

诊断流程:从影像到病理的系统评估

一、影像学检查体系

(一)CT检查的基础作用

平扫价值:

快速发现囊实性肿块,评估钙化、出血情况,钙化发生率约10%;

增强扫描:

实性部分显著强化,帮助确定手术靶点,2025年急诊影像指南推荐。

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI/FLAIR:显示囊肿范围及周围水肿,实性部分信号略高于脑实质;

-SWI:检测肿瘤内微出血,血管母细胞瘤少见出血;

2.特殊序列:

-MRA/DSA:明确供血动脉与引流静脉,DSA仍是血管评估金标准;

-灌注加权成像(PWI):

肿瘤实性部分脑血容量(CBV)显著升高,与其他肿瘤鉴别。

二、实验室检查

(一)血液学检查

红细胞增多:

12%患者因肿瘤分泌促红细胞生成素(EPO)导致红细胞计数升高;

VHL基因检测:

怀疑VHL病时检测VHL基因突变,突变率约60%。

(二)脑脊液检查

压力升高:

72%患者脑脊液压力>200mmH₂O,蛋白含量轻度升高;

鉴别意义:

与感染性病变鉴别,感染时白细胞计数升高。

三、鉴别诊断要点

(一)与星形细胞瘤鉴别

影像差异:

星形细胞瘤实性部分强化不均匀,囊壁不规则,2023年鉴别诊断研究显示;

临床特征:

星形细胞瘤进展更快,年龄分布更广,无VHL病相关表现。

(二)与转移瘤鉴别

病史特点:

转移瘤有原发肿瘤病史,多为多发,强化方式多样;

影像特征:

转移瘤水肿更明显,实性部分强化不规则,可资鉴别。

治疗策略:基于循证的个体化干预

一、手术治疗

(一)手术适应症

有症状肿瘤:

出现头痛、共济失调等症状,或肿瘤直径>3cm;

无症状但进展:

随访期间肿瘤增大>20%,2024年神经外科手术指南推荐。

(二)手术技术要点

术前栓塞:

富血管肿瘤先行血管内栓塞,减少术中出血,2025年血管内治疗研究显示,栓塞后手术出血量减少60%;

显微手术切除:

优先处理供血动脉,保护正常小脑组织,全切率达85-90%;

囊肿处理:

单纯囊肿减压仅适用于无法切除实性部分的高危患者,复发率较高。

二、放射治疗

(一)适应症

无法手术切除:

肿瘤位于深部或与重要结构粘连,2023年放疗共识指出;

术后残留:

次全切除后辅助放疗,控制肿瘤进展。

(二)技术选择

立体定向放疗:

γ刀或射波刀,单次剂量15-20Gy,肿瘤控制率约80%;

常规放疗:

适用于多发病灶,总剂量50-60Gy,分25-30次。

三、药物治疗

(一)抗血管生成药物

贝伐珠单抗:

5mg/kg每2周静脉注射,用于复发或无法手术者,疾病控制率约60%;

作用机制:

抑制VEGF,减少肿瘤血管生成,2024年靶向治疗研究显示。

(二)对症治疗

抗癫痫药物:

有癫痫发作者使用左乙拉西坦,有效率约75%;

降颅压药物:

甘露醇1-2g/kg静脉滴注,缓解颅内高压症状。

预后

一、预后影响因素

切除程度:

全切术后5年生存率>90%,次全切者5年生存率约60-70%,2025年预后研究显示;

VHL病状态:

伴发VHL病者需终身随访,监测其他器官病变。

二、影像学随访策略

(一)随访频率

术后患者:

术后3个月首次MRI复查,之后每年1次,监测复发;

保守治疗:

每6个月MRI检查,评估肿瘤生长速度。

(二)复发判断标准

形态学改变:

术后残留肿瘤体积增大,或出现新发病灶;

症状变化:

原有症状加重或出现新的神经功能障碍。

三、VHL病管理

(一)家族筛查

基因检测:

家族史者建议行VHL基因检测,突变携带者需定期筛查;

系统评估:

每年行眼底检查、腹部超声,筛查视网膜及内脏病变。

(二)多学科协作

眼科:处理视网膜血管瘤,激光光凝或手术;

泌尿外科:监测肾肿瘤,必要时手术切除。

常见问题答疑

1.血管母细胞瘤是良性还是恶性?

血管母细胞瘤属于良性肿瘤,但具有局部侵袭性,全切后预后良好,少数恶性变者罕见,需术后病理确认。

2.手术风险大吗?

小脑手术存在一定风险,如共济失调加重、脑脊液漏等,但现代显微手术技术已使并发症率降至5-10%,经验丰富的中心可进一步降低风险。

3.术后会复发吗?

全切后复发率<10%,次全切或部分切除者复发率较高(30-50%),需定期复查MRI,早期发现复发。

4.有保守治疗方法吗?

无症状小肿瘤可随访观察,进展或有症状者建议积极治疗。药物治疗仅作为辅助手段,主要用于无法手术者。

5.与VHL病有什么关系?

约25%血管母细胞瘤患者合并VHL病,属遗传性疾病,可累及多个器官,需家族筛查和终身监测。

小脑半球囊实性肿块伴实性部分明显强化的影像表现,高度提示血管母细胞瘤可能。通过多模态影像学评估结合临床特征,可实现早期诊断。手术切除仍是主要治疗手段,规范的术后随访与VHL病管理对改善预后至关重要。若检查中发现此类影像特征,建议及时咨询神经外科医生,制定个体化诊疗方案,避免延误治疗。

- 文章标题:小脑半球囊实性肿块,实性部分明显强化,血管母细胞瘤可能

- 更新时间:2025-06-26 11:41:24

400-029-0925

400-029-0925