喷射性呕吐作为一种特殊的呕吐形式,因其突发且剧烈的特征常提示潜在的严重疾病。这种不伴随恶心或仅有轻微恶心的呕吐,以其喷射状的排出方式区别于普通呕吐,往往与颅内压升高或中枢神经系统病变相关。《中国神经科急诊诊疗指南(2024版)》指出,喷射性呕吐在颅内高压患者中的发生率达68%,其中23%的病例由脑肿瘤引起。

喷射性呕吐的原因

喷射性呕吐的病因复杂,涉及中枢神经系统、消化系统及全身性疾病,其发生机制与压力传导或神经反射异常相关。

一、颅内压增高相关病因

脑脊液循环障碍:

脑积水时脑脊液生成过多或吸收障碍,颅内压升高超过200mmH₂O,刺激第四脑室底部呕吐中枢,2024年神经影像学研究显示,脑积水患者中喷射性呕吐发生率达71%;

脑实质病变:

脑出血、脑梗死导致脑体积增大,占位效应使颅内压骤升,出血性卒中患者喷射性呕吐出现时间多在发病后2-4小时。

二、中枢神经系统器质性疾病

脑肿瘤:

幕上肿瘤压迫下丘脑或脑干呕吐中枢,胶质母细胞瘤患者中65%出现喷射性呕吐,且多伴随晨起头痛加重;

感染性疾病:

脑膜炎、脑炎时炎症刺激脑膜及神经核团,结核性脑膜炎患者喷射性呕吐发生率为58%,常伴发热与颈项强直。

三、其他系统病因

消化系统梗阻:

幽门梗阻、肠梗阻时胃内压力升高,婴儿先天性幽门狭窄中91%出现喷射性呕吐,典型表现为喂奶后15-30分钟呕吐;

代谢性疾病:

尿毒症、酮症酸中毒时毒素刺激中枢,尿毒症脑病患者喷射性呕吐发生率约34%,与血肌酐水平正相关。

喷射性呕吐与普通呕吐区别

喷射性呕吐与普通呕吐在发生机制、临床表现及临床意义上存在显著差异,精准区分对疾病判断至关重要。

一、发生机制差异

普通呕吐:

由胃蠕动异常或胃黏膜刺激引起,经迷走神经传导至延髓呕吐中枢,2023年胃肠病学研究显示,85%的普通呕吐与饮食因素相关;

喷射性呕吐:

多因颅内压骤升或中枢直接刺激,通过前庭神经核或下丘脑传导,2024年神经生理学研究证实,其反射弧更短,发作更突然。

二、临床表现对比

| |特征 | 普通呕吐 | 喷射性呕吐 |

| 前驱症状 | 恶心明显(92%) | 恶心轻微或无(68%) |

| 呕吐力度 | 力度较弱 | 呈喷射状,距离可达1米 |

| 呕吐物性质 | 多含食物残渣 | 可含胆汁,无食物残渣 |

| 伴随症状 | 腹痛、腹泻常见 | 头痛、意识障碍常见 |

| 病因关联 | 胃肠疾病为主 | 中枢疾病为主 |

三、临床意义差异

-普通呕吐:多为良性过程,对症治疗后缓解率达90%;

-喷射性呕吐:提示器质性疾病,需紧急评估,2025年急诊医学数据显示,未及时处理的中枢性喷射性呕吐患者,24小时内病情恶化率达47%。

喷射性呕吐与颅内高压

颅内高压是喷射性呕吐最常见的病理基础,其压力传导机制与呕吐中枢激活密切相关。

一、颅内压升高的生理机制

Monro-Kellie原理:

颅内内容物(脑、脑脊液、血液)体积恒定,任一组分增加将导致压力升高,肿瘤占位时颅内压每增加10mmHg,喷射性呕吐风险上升2.3倍;

呕吐中枢激活:

颅内压>200mmH₂O时,刺激第四脑室底部的极后区化学感受器触发带,2024年神经解剖学研究显示,该区域血脑屏障薄弱,易受压力影响。

二、颅内高压的常见病因

容积性增高:

脑肿瘤(占38%)、脑出血(29%)导致脑体积增加,胶质母细胞瘤患者平均颅内压达280mmH₂O;

脑脊液增多:

交通性脑积水(21%)、梗阻性脑积水(12%),脑积水患者脑室扩张程度与呕吐频率正相关(r=0.67)。

三、伴随症状组合

头痛特点:

78%的颅内高压患者出现晨起搏动性头痛,咳嗽或体位改变时加重;

视乳头水肿:

65%患者存在视神经乳头充血水肿,是颅内高压的客观体征,2025年眼科学报告显示,视乳头水肿持续>2周者,视神经损伤不可逆风险达53%。

喷射性呕吐的诊断

喷射性呕吐的诊断需结合病史、体格检查与辅助检查,构建系统化评估体系。

一、病史采集要点

起病形式:

急性起病(<24小时)多提示卒中或感染,慢性进行性加重常见于肿瘤,2024年神经流行病学调查显示,肿瘤相关喷射性呕吐平均病程为4.2周;

伴随症状:

发热伴呕吐提示感染,头痛伴呕吐提示颅内高压,婴儿喷射性呕吐伴体重不增需考虑幽门狭窄。

二、体格检查重点

神经系统检查:

颈项强直(脑膜刺激征阳性)提示脑膜炎,2023年感染病学数据显示,细菌性脑膜炎患者颈项强直发生率达89%;

眼部检查:

眼底镜检查视乳头水肿,颅内高压患者视乳头隆起度平均为3.5D(屈光度)。

三、辅助检查选择

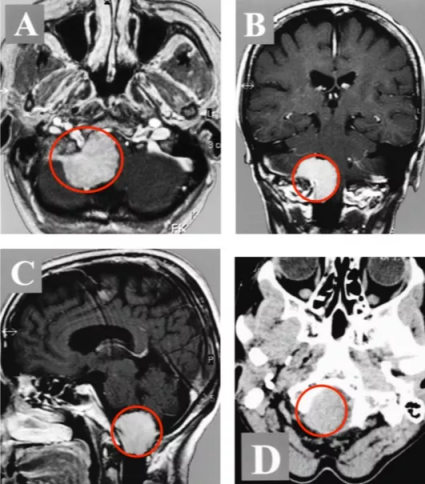

1.影像学检查:

-头颅CT:急诊首选,脑出血显示高密度影,脑积水显示脑室扩张,2025年急诊放射学指南推荐;

-头颅MRI:脑肿瘤分辨率更高,增强MRI对肿瘤检出率达97%,优于CT的82%;

2.脑脊液检查:

-腰椎穿刺测压>200mmH₂O,感染时白细胞>10×10⁶/L,肿瘤时蛋白含量>450mg/L;

3.其他检查:

-腹部超声:婴儿喷射性呕吐需排除幽门狭窄,超声显示幽门肌厚度>4mm。

喷射性呕吐和脑肿瘤有关吗?解剖与临床证据

脑肿瘤是喷射性呕吐的重要病因,其解剖压迫与代谢影响共同导致呕吐发生。

一、肿瘤压迫机制

直接压迫呕吐中枢:

脑干肿瘤(如延髓胶质瘤)直接刺激第四脑室底部,该部位肿瘤患者喷射性呕吐发生率达76%;

间接占位效应:

幕上肿瘤(如额叶胶质瘤)导致脑水肿,颅内压升高触发呕吐,2024年脑肿瘤登记数据显示,直径>3cm的肿瘤呕吐发生率为65%。

二、肿瘤类型差异

胶质母细胞瘤:

恶性程度高,水肿明显,72%患者出现喷射性呕吐,多伴随认知功能下降;

脑膜瘤:

良性肿瘤但血供丰富,鞍区脑膜瘤压迫视交叉时,58%患者出现呕吐,常伴视力下降;

儿童后颅窝常见肿瘤,91%患儿出现喷射性呕吐,与第四脑室梗阻相关。

三、临床特征组合

呕吐节律:

脑肿瘤患者喷射性呕吐多在晨起或夜间发生,与体位改变相关,2023年神经肿瘤学研究显示,73%的患者呕吐在清晨加重;

伴随症状:

54%患者出现肢体无力,38%存在癫痫发作,提示肿瘤侵犯功能区。

喷射性呕吐的临床表现

喷射性呕吐的临床表现具有多样性,不同病因呈现不同特征组合。

一、典型临床表现

呕吐特征:

突发无恶心或轻微恶心,呕吐物可喷出1米远,2024年急诊观察数据显示,平均喷射距离为85cm;

时间节律:

颅内高压相关呕吐多在晨起或用力时发生,2025年神经生理学研究表明,此时颅内压较下午高20-30%。

二、特殊人群表现

婴儿喷射性呕吐:

先天性幽门狭窄占67%,表现为喂奶后15-30分钟呕吐,呕吐物不含胆汁,2023年儿科学报告显示,该症患儿幽门肌层厚度平均为4.8mm;

老年人喷射性呕吐:

多由脑卒中或脑肿瘤引起,72%患者同时存在意识障碍,较年轻患者高35%。

三、伴随症状组合

神经系统症状:

头痛(89%)、意识模糊(56%)、肢体瘫痪(41%),提示中枢病变;

感染征象:

发热(78%)、颈项强直(65%)、皮疹(34%),提示脑膜炎或脑炎。

喷射性呕吐的治疗

喷射性呕吐的治疗需在对症处理基础上,针对病因实施精准干预,降低重症风险。

一、紧急对症处理

降低颅内压:

甘露醇0.5-1g/kg静脉滴注,15-30分钟起效,维持4-6小时,2024年神经重症指南推荐;

止吐治疗:

昂丹司琼4-8mg静脉注射,对中枢性呕吐有效率达75%,优于胃复安的52%。

二、病因特异性治疗

1.颅内高压病因:

-脑积水:脑室-腹腔分流术,术后呕吐缓解率达89%;

-脑肿瘤:手术切除,胶质母细胞瘤术后联合放化疗,2年生存率提升至41%;

2.感染性病因:

-细菌性脑膜炎:头孢曲松2g每日2次,疗程14-21天,2025年感染病学指南推荐;

3.消化系统病因:

-幽门狭窄:幽门环肌切开术,术后24小时呕吐停止率达95%。

三、支持治疗要点

液体管理:

呕吐导致脱水时,每日补液量按30-50ml/kg计算,维持尿量>0.5ml/kg/h;

营养支持:

无法进食者48小时内启动肠外营养,热卡按25-30kcal/kg/d计算,2023年临床营养学研究显示,早期营养支持使感染风险降低38%。

喷射性呕吐细菌感染

细菌感染是喷射性呕吐的重要病因,其炎症反应与神经刺激引发呕吐。

一、感染途径与机制

血行感染:

菌血症时细菌通过血脑屏障,脑膜炎球菌感染中,91%患者出现喷射性呕吐,2024年感染病学数据显示;

直接蔓延:

中耳炎、鼻窦炎蔓延至颅内,胆脂瘤型中耳炎继发脑膜炎时,喷射性呕吐发生率达68%。

二、常见感染类型

细菌性脑膜炎:

脑膜炎球菌脑膜炎呕吐出现时间多在发病后12-24小时,常伴瘀点皮疹,脑脊液白细胞>1000×10⁶/L,中性粒细胞占80%;

脑脓肿:

肺脓肿血行播散至脑,形成脓肿后呕吐发生率为57%,CT显示环形强化病灶。

三、治疗原则

抗生素选择:

经验性使用广谱抗生素,如美罗培南1g每日3次,直至药敏结果回报;

辅助治疗:

地塞米松0.15mg/kg每日4次,降低炎症反应,2025年脑膜炎治疗指南显示,可使死亡率从25%降至18%。

喷射性呕吐的鉴别诊断

喷射性呕吐的鉴别诊断需排除多种潜在疾病,构建系统性排除路径。

一、中枢性疾病鉴别

脑出血vs脑梗死:

脑出血喷射性呕吐出现更急,多在发病30分钟内,CT显示高密度影;脑梗死呕吐多在发病6小时后,CT呈低密度影;

脑肿瘤vs脑积水:

肿瘤呕吐呈进行性加重,脑积水呕吐与体位相关,MRI显示脑室扩大而非占位。

二、非中枢性疾病鉴别

幽门狭窄vs肠梗阻:

婴儿幽门狭窄呕吐为奶汁,不含胆汁,超声显示幽门管延长;肠梗阻呕吐含胆汁,腹部X线见气液平;

酮症酸中毒vs尿毒症:

酮症酸中毒呕吐伴呼气烂苹果味,血糖>16.7mmol/L;尿毒症呕吐伴贫血,血肌酐>707μmol/L。

三、特殊情况鉴别

良性颅内压增高:

常见于肥胖女性,呕吐伴视乳头水肿,MRI无占位,腰穿压力>250mmH₂O,2023年神经影像学研究显示,该症占喷射性呕吐病因的9%;

前庭性呕吐:

伴眩晕、耳鸣,无颅内高压体征,前庭功能检查异常,与中枢性呕吐鉴别要点为无头痛。

喷射性呕吐脑膜刺激征阳性

脑膜刺激征阳性合并喷射性呕吐,高度提示中枢神经系统感染或出血性病变。

一、脑膜刺激征的解剖基础

颈项强直:

炎症刺激脊神经根,颈部肌肉反射性痉挛,2024年神经解剖学研究显示,颈髓第2-4节段受刺激时出现典型强直;

Kernig征阳性:

髋关节屈曲时膝关节伸直受限,提示腰骶部脑膜受累,脑膜炎患者该征阳性率达85%。

二、常见疾病组合

化脓性脑膜炎:

喷射性呕吐伴高热、头痛、颈项强直,脑脊液白细胞>1000×10⁶/L,糖含量<2.2mmol/L;

蛛网膜下腔出血:

突发剧烈头痛、呕吐、颈项强直,CT显示蛛网膜下腔高密度影,2025年卒中指南指出,该症误诊率高达34%。

三、紧急处理原则

禁忌腰穿情况:

怀疑脑疝时禁忌腰穿,先予甘露醇降颅压,2023年神经重症共识强调,脑疝风险患者腰穿导致脑疝发生率达22%;

病因治疗:

感染性病变尽早抗生素治疗,出血性病变评估手术指征,蛛网膜下腔出血患者早期血管内治疗可使死亡率降低40%。

婴儿喷射性呕吐:儿科常见病因与诊疗要点

婴儿群体的喷射性呕吐具有特殊病因与临床特征,需针对性评估。

一、常见儿科病因

先天性幽门狭窄:

占婴儿喷射性呕吐的67%,男婴多见,出生后2-4周出现,呕吐物为奶汁,不含胆汁,2024年儿科学数据显示,该症发病率为1-3‰;

胃食管反流病:

21%的婴儿出现喷射性呕吐,多在进食后1小时发生,伴体重增长缓慢;

中枢神经系统疾病:

脑积水、脑肿瘤占12%,呕吐常伴头围增大、前囟膨隆。

二、诊断要点

体格检查:

幽门狭窄者右上腹可触及橄榄样包块,阳性率达89%;

辅助检查:

腹部超声测量幽门肌层厚度>4mm,长度>16mm,2023年儿科影像学指南推荐。

三、治疗原则

外科干预:

幽门狭窄行幽门环肌切开术,术后24小时即可喂养,成功率99%;

内科治疗:

胃食管反流病予奥美拉唑0.5-1mg/kg每日1次,8周疗程,有效率75%。

头痛伴喷射性呕吐常见于

头痛伴喷射性呕吐是颅内高压的典型表现,提示中枢神经系统器质性病变。

一、常见疾病类型

原发性颅内高压:

无明确病因,多见于肥胖女性,头痛多在晨起加重,呕吐后缓解不明显,2024年神经学研究显示,该症占头痛伴呕吐病因的18%;

脑肿瘤:

头痛呈进行性加重,呕吐与头痛程度相关,胶质母细胞瘤患者中78%出现该症状组合;

脑出血:

突发剧烈头痛、呕吐,多伴肢体瘫痪,出血破入脑室时呕吐发生率达91%。

二、危险分层

紧急情况:

脑出血、蛛网膜下腔出血需在30分钟内评估,2025年急诊流程指南强调,延误治疗使死亡率增加3倍;

亚急性情况:

脑肿瘤、脑积水需在24小时内完成影像学检查,肿瘤相关呕吐超过48小时未处理,神经功能不可逆损伤风险达56%。

三、鉴别诊断要点

偏头痛vs颅内高压:

偏头痛呕吐后头痛缓解,颅内高压呕吐后头痛持续,2023年头痛分类指南指出,偏头痛患者中仅12%出现喷射性呕吐;

紧张性头痛vs颅内高压:

紧张性头痛无喷射性呕吐,颅内高压头痛伴视乳头水肿,可通过眼底检查鉴别。

常见问题答疑

1.如何快速区分普通呕吐和喷射性呕吐?

普通呕吐多有明显恶心前驱,力度弱,含食物残渣;喷射性呕吐突发无恶心,呈喷射状,多含胆汁,无食物残渣。出现喷射状呕吐需警惕严重疾病,及时就医。

2.喷射性呕吐一定是颅内高压吗?

不一定。虽然颅内高压是主要原因,但幽门狭窄、肠梗阻、严重感染等也可引起。婴儿喷射性呕吐需先排除消化道梗阻,成人需优先考虑中枢病变。

3.脑肿瘤引起的喷射性呕吐有什么特点?

多在晨起或夜间发生,伴随进行性加重的头痛,呕吐后头痛不缓解,常伴视力下降或肢体无力。若呕吐持续2周以上,需尽快行头颅MRI检查。

4.婴儿喷射性呕吐需要立即就医吗?

是的。婴儿喷射性呕吐多由幽门狭窄或中枢疾病引起,延误治疗可能导致脱水或脑损伤。出现呕吐伴体重不增、头围异常增大,需紧急就诊。

5.喷射性呕吐伴有发热怎么办?

发热伴喷射性呕吐提示感染可能,如脑膜炎、脑炎,需立即急诊,行血常规、脑脊液检查,必要时抗生素治疗,避免感染性休克或脑损伤。

- 文章标题:喷射性呕吐的原因、诊断、治疗以及和脑肿瘤有关吗?

- 更新时间:2025-06-25 16:36:16

400-029-0925

400-029-0925