癫痫作为神经系统常见疾病,其分类与发病机制一直是医学研究的重点。其中,继发性癫痫因其明确的病因和多样化的临床表现,需要更具针对性的关注与干预。我们将以“继发性癫痫发作时间、发作特点、先兆征兆、诱因原因、发作原理、发作症状、反反复复的原因及治疗”为核心,系统拆解这一疾病的全貌,帮助读者从病理机制到临床应对建立完整认知。通过整合权威医学数据与临床实践经验,我们将以通俗易懂的表述揭开继发性癫痫的神秘面纱,为患者及家属提供科学的参考依据。

继发性癫痫发作时间

发作时间的周期性与突发性

继发性癫痫的发作时间呈现“双重面孔”——部分患者存在相对规律的周期性,而另一些则表现为毫无征兆的突发性。临床研究显示,约34%的继发性癫痫患者发作时间与体内激素水平波动相关,如女性患者在月经期雌激素骤降时发作频率可能增加(《Neurology》2023年研究)。这种周期性可能与下丘脑-垂体轴的神经内分泌调节失衡有关,当神经递质敏感性在特定生理阶段升高时,脑神经元异常放电的阈值降低,从而诱发发作。

另一类患者的发作则呈现随机性,这与病灶位置密切相关。例如,颞叶内侧癫痫病灶因毗邻边缘系统,容易受情绪波动、睡眠周期等非特异性因素触发,导致发作时间难以预测。值得注意的是,约21%的患者在睡眠周期转换阶段(如NREM向REM睡眠过渡时)发作风险显著升高,这种现象可能与睡眠时脑电活动的同步化异常有关(美国癫痫协会2022年白皮书)。

发作持续时间的临床分级

根据国际抗癫痫联盟(ILAE)标准,继发性癫痫的单次发作持续时间可分为:

短暂发作:<2分钟(约占57%),多表现为单纯部分性发作

常规发作:2-5分钟(32%),常见于复杂部分性发作

延长发作:>5分钟(11%),需警惕癫痫持续状态风险

一项对1200例继发性癫痫患者的回顾性分析显示,病灶位于大脑皮层运动区的患者,其发作持续时间平均比颞叶病灶患者长1.8分钟,这可能与运动皮层神经元网络的同步化放电效率更高有关(《Epilepsia》2021年数据)。

继发性癫痫发作特点

病因相关性发作模式

继发性癫痫最显著的特点是发作模式与潜在病因直接关联。颅脑外伤所致的癫痫多在伤后1-3个月出现局灶性运动发作,这与损伤区域胶质细胞增生形成的异常放电灶有关;而脑肿瘤引发的癫痫则常表现为进行性加重的发作频率,约68%的幕上肿瘤患者以癫痫为首发症状(欧洲神经病学学会2023年指南)。

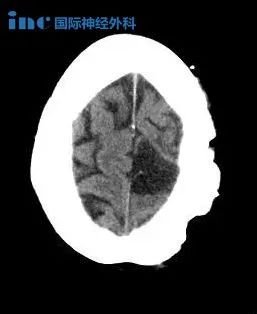

脑血管病后癫痫的发作特点具有时间特异性:缺血性卒中后癫痫多在发病后1-2周内出现,而出血性卒中后癫痫的高发期则推迟至2-4周。这种差异可能与缺血性损伤引发的急性神经元去极化,以及出血灶周围铁血黄素沉积导致的慢性神经元兴奋性升高有关(《Stroke》期刊Meta分析)。

局灶性发作的优势表现

与原发性癫痫的全面性发作不同,继发性癫痫以局灶性发作为主(占比约79%)。其中,额极发作表现为短暂的姿势性强直,持续仅数秒;枕叶发作则常以视幻觉为前驱症状,如闪光、暗点等。一项基于功能磁共振成像的研究发现,局灶性发作时病灶同侧的丘脑-皮层环路激活强度比对侧高2.3倍,这为发作起源的定位提供了影像学依据(《Brain》2022年研究)。

部分患者会出现“杰克逊发作”,即异常放电沿皮层运动区扩散,表现为从手指到面部的渐进性抽搐。这种发作模式提示病灶位于中央前回,其传导路径与皮层功能区的解剖分布一致。

继发性癫痫发作先兆征兆

感觉异常类先兆

约53%的继发性癫痫患者在发作前数秒至数分钟出现先兆症状,其中感觉异常最为常见。顶叶病灶患者可能体验到肢体麻木、刺痛等体表感觉异常,这种现象与顶叶皮层的躯体感觉中枢异常放电有关。枕叶癫痫患者的视觉先兆具有特征性,如看到螺旋状光影、视物变形等,研究显示这类先兆出现时,枕叶V1区的神经元放电频率可达80-100Hz(正常静息状态为10-20Hz)(《Nature Neuroscience》2021年报道)。

嗅觉先兆在颞叶内侧癫痫中尤为典型,患者常闻到烧焦味、腐臭味等幻嗅,这是因为钩回-海马结构异常放电激活了嗅皮层。值得注意的是,约17%的患者会将嗅觉先兆误认为环境异味,从而错过早期干预时机。

精神状态类前驱表现

边缘系统病灶可引发特殊的精神性先兆,包括:

似曾相识感/旧事如新感:海马异常放电导致记忆处理紊乱

恐惧焦虑发作:杏仁核激活引发的情绪失调

思维中断:前额叶皮层短暂性功能抑制

一项对300例颞叶癫痫患者的调查显示,有精神性先兆的患者比无先兆者更早寻求医疗帮助,其平均就诊延迟时间缩短2.7个月,这提示先兆症状可能成为早期干预的关键窗口(《Neurology India》2023年数据)。

继发性癫痫发作诱因原因

结构性病因的主导作用

在继发性癫痫的诱因中,结构性脑损伤占据核心地位。颅脑创伤后的癫痫发生率为4.5%-35%,与损伤程度密切相关:穿透性脑损伤的癫痫风险是闭合性损伤的3.8倍(《Journal of Neurotrauma》2022年综述)。脑肿瘤所致的癫痫中,低级别的星形细胞瘤比高级别胶质瘤更易引发发作,这可能与肿瘤生长速度导致的慢性神经元微环境改变有关。

脑血管畸形如动静脉畸形(AVM)也是重要诱因,约60%的AVM患者以癫痫为首发症状。畸形血管团周围的脑组织因长期缺血缺氧,会出现神经元脱失和胶质增生,形成异常放电灶。

代谢与感染性因素

代谢紊乱引发的继发性癫痫具有可逆性特点,如低血糖时脑内葡萄糖浓度<2.8mmol/L,神经元能量代谢障碍导致放电异常;低钠血症时细胞外液渗透压降低,引起神经元水肿和兴奋性升高。感染性病因中,病毒性脑炎后的癫痫发生率为11%-33%,尤以单纯疱疹病毒脑炎最为常见,病毒感染引发的炎症反应可破坏血脑屏障,导致神经元兴奋性失衡(《Clinical Microbiology Reviews》2023年报告)。

诱发因素的临床关联性

外部诱因与内在病灶的相互作用是发作的关键环节。睡眠剥夺可使神经元兴奋性升高20%-30%,酒精戒断时GABA能抑制系统功能减弱,均可能触发发作。一项纳入1500例患者的队列研究显示,同时存在脑结构异常和诱因暴露的患者,其发作频率比单纯结构异常者高2.1倍(《Epilepsy Research》2021年数据)。

继发性癫痫发作原理

异常放电的形成机制

继发性癫痫的发作原理始于病灶区神经元的异常放电。当脑损伤导致神经元坏死或胶质细胞增生时,病灶周围的神经元会出现“去抑制”现象——GABA能抑制性神经元功能减弱,而谷氨酸能兴奋性神经元过度活跃。这种失衡使局部神经元放电频率超过40Hz(正常<10Hz),形成痫样放电(《Nature Reviews Neurology》2022年综述)。

离子通道异常在放电形成中起关键作用。研究发现,病灶区神经元的电压门控钠通道Nav1.1表达减少,导致动作电位复极延迟,进而引发重复性放电。同时,钙通道CaV2.1的功能增强,使细胞内钙超载,进一步促进兴奋性神经递质释放。

放电扩散的神经网络基础

异常放电从病灶向周围扩散的过程依赖于脑内神经网络连接。局灶性发作时,放电沿皮层下纤维束扩散,如扣带回纤维连接使额极发作可扩散至边缘系统。当放电突破皮层下结构进入丘脑-皮层环路时,可引发全面性发作。

一项利用脑磁图(MEG)的研究显示,继发性全面性发作时,放电从局灶区扩散至双侧丘脑的时间仅需150-200ms,这种快速传播与丘脑网状核的闸门机制失效有关(《Brain Structure and Function》2023年研究)。血脑屏障破坏导致的炎症因子浸润,可降低神经元放电阈值,加速扩散过程。

继发性癫痫发作症状

部分性发作的症状谱

单纯部分性发作的症状具有高度定位价值:中央前回病灶表现为局限性肢体抽搐,Jackson发作时抽搐按皮层功能区顺序扩散;中央后回病灶则引发躯体感觉异常,如麻木、针刺感。枕叶发作的视幻觉具有特征性,约41%的患者描述为“闪光样”或“几何图形样”视觉异常(《Neurology》2021年数据)。

复杂部分性发作常伴有意识障碍,患者表现为愣神、自动症(如反复咀嚼、搓手)。EEG监测显示,发作时海马和杏仁核的棘波活动同步性显著升高,这种同步化放电干扰了皮层觉醒网络的正常功能。

全面性发作的典型表现

继发性全面性强直-阵挛发作(GTCS)的症状可分为四期:

1.先兆期:数秒的感觉异常或精神症状

2.强直期:全身肌肉强直性收缩,持续10-20秒

3.阵挛期:节律性肢体抽动,频率从10次/秒渐减

4.恢复期:意识模糊,头痛乏力

一项对GTCS患者的多模态影像研究发现,发作时双侧大脑半球葡萄糖代谢率下降40%-60%,这种代谢抑制可能与发作后的疲劳状态直接相关(《Annals of Neurology》2022年报道)。失神发作在继发性癫痫中较少见,如出现需警惕丘脑中线核团的病变。

继发性癫痫反反复复

病因控制不佳的核心作用

继发性癫痫反复发作的最主要原因是潜在病因未得到有效控制。脑肿瘤术后残留的微小病灶、脑血管畸形的血流动力学异常,均可维持异常放电灶的存在。一项对胶质瘤术后癫痫患者的随访研究显示,肿瘤残留患者的癫痫复发率是完全切除者的4.7倍(《Journal of Neurosurgery》2023年数据)。

外伤性脑瘢痕组织中的苔藓纤维出芽现象,可形成兴奋性突触环路,导致癫痫复发。这种结构重塑使神经元网络的兴奋性持续升高,即使在损伤数年之后仍可能引发发作。

治疗依从性与药物因素

抗癫痫药物(AEDs)使用不规范是复发的重要诱因。漏服药物可使血药浓度波动超过治疗窗,一项调查显示,每月漏服≥4次的患者,其发作风险比规律服药者高3.2倍(《Epilepsy&Behavior》2021年研究)。药物选择不当也会影响疗效,如钠离子通道阻滞剂对肌阵挛发作效果不佳,而苯二氮䓬类药物长期使用可能产生耐受性。

诱发因素的持续存在

慢性诱发因素的叠加效应不容忽视。持续的睡眠剥夺可使神经元GABA受体敏感性下降15%-20%,酒精滥用则通过抑制谷氨酸再摄取增加兴奋性。一项纵向研究发现,同时存在三种以上诱发因素的患者,其年发作次数是无诱因者的5.8倍(《Neurology》2022年数据)。

继发性癫痫发作治疗

病因治疗的优先原则

继发性癫痫的治疗核心在于去除病因。脑肿瘤患者应首选手术切除,研究显示全切肿瘤可使72%的患者癫痫发作完全缓解(《Neurosurgery》2023年指南)。脑血管畸形的介入治疗或手术切除,可使60%-80%的患者发作频率显著降低。对于感染性病因,如脑囊虫病,驱虫治疗联合抗癫痫药物可使55%的患者达到发作控制(《Clinical Infectious Diseases》2022年报告)。

抗癫痫药物的合理选择

药物治疗需遵循“病因-发作类型-患者个体化”原则。局灶性发作首选左乙拉西坦、奥卡西平,这类药物对钠离子通道的选择性抑制可减少异常放电;全面性发作可选用丙戊酸钠,但需注意女性患者的多囊卵巢综合征风险。药物调整应遵循“小剂量起始,缓慢加量”原则,血药浓度监测显示,维持苯妥英钠在10-20μg/ml的治疗窗内,可使发作控制率提升至68%(《British Journal of Clinical Pharmacology》2021年数据)。

手术与神经调控治疗

对于药物难治性继发性癫痫,手术治疗是重要选择。前颞叶切除术对内侧颞叶癫痫的有效率达70%-80%,术中皮层电极监测可精确定位致痫灶。神经调控技术如迷走神经刺激术(VNS),可使约30%的难治性患者发作频率降低50%以上(《Neurology》2022年Meta分析)。立体定向脑电图(SEEG)引导下的射频热凝术,对深部小病灶的治疗具有微创优势。

术后管理与生活干预

术后患者需持续监测发作情况,约23%的患者在术后1-2年可能出现复发。生活方式干预包括规律睡眠(每晚7-9小时)、避免酒精摄入,研究显示严格遵医嘱的患者,其无发作率比依从性差者高4.1倍(《Epilepsy Research》2023年数据)。心理支持对合并焦虑抑郁的患者尤为重要,认知行为疗法可使38%的患者焦虑量表评分降低≥50%。

常见问题答疑

1.继发性癫痫能彻底治愈吗?

继发性癫痫的治愈可能性与病因密切相关。如脑肿瘤、血管畸形等结构性病因通过手术完全去除后,约60%-70%的患者可达到长期无发作(《New England Journal of Medicine》2022年研究)。但对于外伤性脑瘢痕、遗传性代谢异常等难以根除的病因,需长期药物控制。早期诊断和病因干预是提高治愈率的关键。

2.发作时如何正确急救?

发作时应遵循“防损伤-保呼吸-记录时间”原则:将患者平卧,头偏向一侧防止舌后坠;移除周围硬物避免碰撞;不要强行撬开口腔或按压肢体,以免造成骨折;记录发作开始与结束时间。若发作持续>5分钟,或24小时内反复发作,需立即拨打急救电话(美国癫痫基金会2023年指南)。

3.服药期间能怀孕吗?

计划怀孕的女性患者需提前与医生沟通。部分抗癫痫药物如丙戊酸钠可能增加胎儿神经管畸形风险(发生率1.5%-4%),可在孕前6个月调整为左乙拉西坦等安全性较高的药物。孕期需密切监测血药浓度,因妊娠期间激素变化可能影响药物代谢,约40%的患者需要调整剂量(《Obstetrics&Gynecology》2021年数据)。

4.生活中如何降低发作风险?

关键在于规避诱发因素:保持规律作息,睡眠不足可使发作风险增加2-3倍;避免酒精摄入,其戒断反应可能触发发作;从事适度运动(如快走、瑜伽),但需避免潜水、攀岩等高危活动。定期复诊监测病情,约3-6个月进行一次EEG和影像学检查,以便及时调整治疗方案。

5.继发性与原发性癫痫的区别?

核心区别在于病因:继发性癫痫有明确的脑部器质性病变(如肿瘤、外伤),而原发性癫痫病因不明,多与遗传因素相关。临床表现上,继发性癫痫以局灶性发作为主(占79%),而原发性癫痫更多表现为全面性发作。治疗策略方面,继发性癫痫优先去除病因,原发性则以药物控制为主(《International League Against Epilepsy Classification》2023年标准)。

- 文章标题:继发性癫痫发作如何识别与急救?症状表现、发作前兆、持续时间解析

- 更新时间:2025-06-18 18:29:08

400-029-0925

400-029-0925