继发性癫痫作为神经系统常见疾病,其病理机制与临床表现的复杂性一直是医学研究的重点。与原发性癫痫不同,继发性癫痫往往由明确的脑部器质性病变或代谢异常引发,这使得其在分类、遗传特性、发作管理及治疗策略上都具有独特性。据世界卫生组织(WHO)2023年发布的全球癫痫疾病报告显示,继发性癫痫占所有癫痫病例的35%-40%,且发病率随年龄增长呈上升趋势。

继发性癫痫分为哪些?

继发性癫痫的分类体系主要基于病因学与解剖学双重维度。从病因角度,可分为以下四大类:

颅内器质性疾病所致癫痫

脑部外伤后遗症:约占继发性癫痫病因的25%-30%,尤其是开放性颅脑损伤或伴有颅内血肿的闭合性损伤。美国神经病学学会(AAN)2024年临床指南指出,伤后24小时内发生的早期癫痫发作,将使后期慢性癫痫的发生率增加3-5倍。

中枢神经系统感染:包括病毒性脑炎(如单纯疱疹病毒脑炎)、细菌性脑膜炎、脑寄生虫病等。其中,脑囊虫病在发展中国家尤为多见,占当地继发性癫痫病因的15%-20%。

脑血管疾病:脑卒中后癫痫的发生率为5%-15%,尤以脑梗死急性期后1-2周及脑出血恢复期更为常见。基底节区出血引发的癫痫发作往往具有局灶性特征。

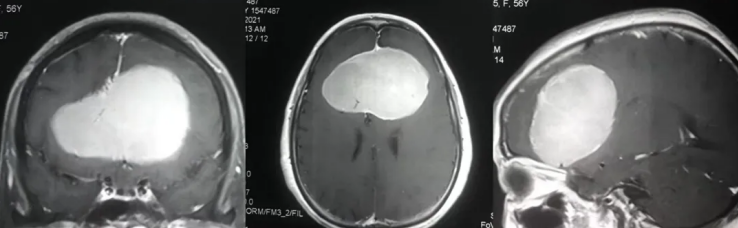

颅内肿瘤:大脑皮质附近的肿瘤(如脑膜瘤、胶质瘤)更易诱发癫痫,约30%的脑肿瘤患者以癫痫为首发症状。

代谢性与中毒性病因

代谢紊乱:低血糖(血糖<2.8mmol/L)、高血糖非酮症昏迷、尿毒症、肝性脑病等均可导致癫痫发作。其中,尿毒症脑病引发的癫痫多表现为全身强直-阵挛性发作。

药物与毒物影响:某些精神类药物(如抗抑郁药过量)、毒品(可卡因、苯丙胺)及重金属中毒(铅、汞)可通过干扰中枢神经递质代谢诱发癫痫。

先天性与遗传性疾病

皮质发育畸形:如局灶性皮质发育不良(FCD),是儿童继发性癫痫的重要病因,在药物难治性癫痫患者中占比可达40%。

神经皮肤综合征:结节性硬化症、Sturge-Weber综合征等疾病因存在脑内异常放电灶,约80%的患者会出现癫痫发作。

其他少见病因

包括缺氧性脑病(如心脏骤停后)、系统性红斑狼疮脑病、线粒体脑肌病等。值得注意的是,约10%-15%的继发性癫痫患者通过现有检查手段无法明确具体病因,称为隐源性继发性癫痫。

继发性癫痫隔代遗传吗?

关于继发性癫痫的隔代遗传问题,需从病因与遗传机制的关联性展开分析。与原发性癫痫不同,继发性癫痫的遗传倾向通常较弱,其发病更多与后天获得性因素相关,但以下两种情况需警惕潜在遗传风险:

遗传性病因导致的继发性癫痫

单基因遗传病:如结节性硬化症(TSC1/TSC2基因突变)、神经纤维瘤病1型(NF1基因突变)等,这类疾病属于常染色体显性遗传,子代患病概率为50%,若子代未患病则一般不会隔代遗传。但需注意,部分基因突变可能存在外显不全现象。

线粒体遗传病:如MELAS综合征(线粒体脑肌病伴乳酸酸中毒及卒中样发作),其遗传方式为母系遗传,即母亲患病可将突变线粒体传递给子女,而子女的后代是否发病取决于线粒体突变的比例。

多基因遗传背景下的易感性

部分继发性癫痫虽非直接遗传,但患者可能存在遗传易感基因,在环境因素(如脑外伤、感染)作用下诱发疾病。例如,载脂蛋白E(APOE)基因多态性可能与缺血性脑卒中后癫痫的发生风险相关,但这种关联性属于多基因复杂遗传,隔代传递的概率较低且难以预测。

临床数据参考

根据《柳叶刀·神经病学》2023年发表的一项跨国队列研究,在1236例继发性癫痫患者中,仅有3.7%存在明确的家族遗传史,且其中89%为上述遗传性神经系统疾病所致。该研究同时指出,非遗传性病因的继发性癫痫患者,其直系亲属的癫痫发病风险较普通人群仅增加1.2-1.5倍,隔代遗传的实际发生率不足0.5%。

继发性癫痫反复发作怎么办?

继发性癫痫反复发作(即癫痫持续状态或频繁发作)是临床急症,需从以下多维度进行科学管理:

急性期紧急处理

现场急救措施:当患者出现发作时,应立即将其置于侧卧位,移除周围危险物品,避免强行按压肢体以防骨折。美国癫痫基金会(AEF)2024年指南特别强调,禁止向患者口中塞入任何物品,以免导致窒息。

药物干预时机:若发作持续超过5分钟,需立即肌注咪达唑仑(0.2mg/kg)或静脉推注地西泮(0.1-0.2mg/kg)。数据显示,发作10分钟内给药可使终止发作的成功率提升至75%以上。

病因学针对性治疗

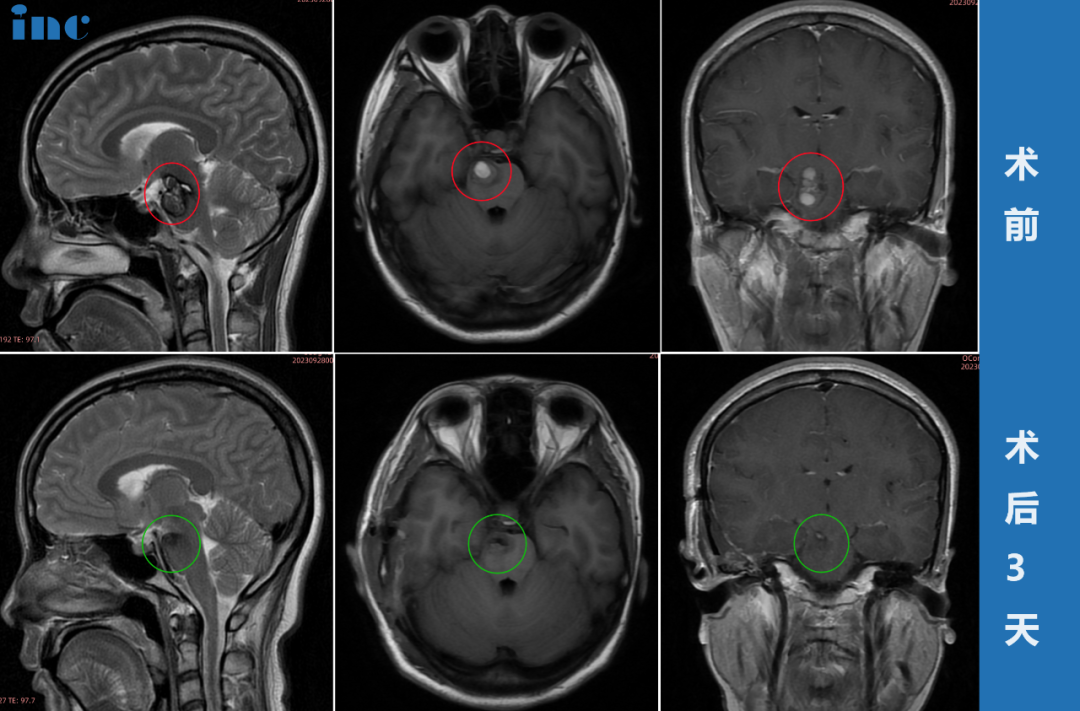

病灶清除手术:对于明确存在脑内致痫灶(如脑肿瘤、动静脉畸形)的患者,早期手术切除可使70%-80%的患者发作控制。一项发表于《Neurology》的研究显示,脑皮质发育不良患者术后5年无发作率达68%。

病因控制:如颅内感染患者需足量足疗程使用抗生素(细菌性脑膜炎)或抗病毒药物(病毒性脑炎),代谢紊乱患者需纠正电解质失衡及血糖异常。

规范化药物治疗

单药治疗原则:初始治疗应选择单一抗癫痫药物(AEDs),如卡马西平(适用于部分性发作)、丙戊酸钠(广谱AEDs)。单药治疗失败率约为30%-40%,此时需考虑联合用药。

药物调整策略:当出现每月≥2次发作时,需评估血药浓度并调整剂量。若两种一线药物联合治疗仍无效,应考虑转为难治性癫痫评估,可选用新型AEDs如吡仑帕奈(作用于AMPA受体)。

生活方式与合并症管理

睡眠管理:睡眠剥夺可使癫痫发作阈值降低30%,建议患者保持每天7-9小时规律睡眠。

情绪干预:焦虑与抑郁状态可使发作频率增加2-3倍,可通过认知行为疗法(CBT)或短期使用抗焦虑药物(如氯硝西泮)改善。

共病控制:合并高血压、糖尿病的患者需严格控制基础疾病,研究表明,血压>140/90mmHg者癫痫发作风险增加1.8倍。

继发性癫痫反胃怎么办?

继发性癫痫发作伴随反胃症状较为常见,其发生机制与应对策略如下:

反胃的病理生理学基础

前庭神经核受累:当癫痫灶位于颞叶内侧或岛叶时,可通过前庭神经通路引发恶心呕吐。功能性磁共振成像(fMRI)显示,此类发作时前庭皮层(颞上回后部)激活强度较正常增加2.3倍。

自主神经功能紊乱:癫痫发作时交感神经兴奋,可导致胃肠道平滑肌痉挛及胃酸分泌增加,约25%的患者会出现反胃感。

药物副作用影响:某些抗癫痫药物(如苯妥英钠、托吡酯)可引起胃肠道反应,发生率约为15%-20%。

急性发作期处理

体位调整:发作时采取侧卧位,头部稍低,以防止呕吐物误吸。数据显示,正确体位可使误吸风险降低70%。

药物干预:对于频繁出现反胃的患者,可在发作前预防性使用甲氧氯普胺(10mg肌注),有效率约为60%-70%。若为药物所致反胃,可考虑更换AEDs(如改用左乙拉西坦)。

非发作期管理

饮食调控:避免高脂、辛辣食物,少食多餐(每日5-6餐)可减少胃部负担。一项纳入500例患者的调查显示,饮食调整可使反胃发生频率降低40%。

中医调理:针灸内关穴、足三里穴可改善胃肠功能,临床观察显示针刺治疗后2周反胃症状缓解率达55%。

心理干预:条件反射性反胃患者可通过系统脱敏疗法减轻症状,有效率约为45%-50%。

鉴别诊断要点

需注意区分癫痫相关性反胃与以下疾病:

前庭性偏头痛:常伴有眩晕、视觉先兆,发作持续时间较长(4-72小时)。

胃食管反流病(GERD):反胃多与体位变化(如平躺)相关,伴烧心感,24小时食管pH监测可确诊。

颅内压增高:如脑肿瘤、脑积水患者,反胃常伴剧烈头痛、视乳头水肿,头颅CT/MRI可鉴别。

继发性癫痫放电在哪?

继发性癫痫的异常放电起源具有明确的解剖学基础,其定位诊断对治疗至关重要:

常见致痫灶分布

颞叶内侧区:约占继发性癫痫的35%-40%,尤以海马、杏仁核受累多见。脑电图(EEG)表现为单侧或双侧颞叶尖波、棘波发放,发作期可见节律性θ波或δ波。

额叶皮质:占比约20%-25%,放电常起源于额下回、中央前回。发作形式多为姿势性强直或过度运动,EEG显示额区低波幅快活动。

顶叶与枕叶:相对少见(各占5%-10%),顶叶放电可引起躯体感觉异常,枕叶放电则常伴视觉先兆(如闪光、暗点)。

放电传播路径

局部扩散:致痫灶异常放电首先向邻近皮质扩散,如颞叶放电可扩散至岛叶或前额叶。

经联合纤维传播:通过胼胝体向对侧半球扩散,形成双侧同步放电,此时EEG可见全导棘慢波。

丘脑-皮质环路:放电经丘脑中继核团(如背内侧核)投射至广泛皮质区域,引发全面性发作。

定位诊断技术

头皮EEG:无创性检查,阳性率约为60%-70%,但存在定位误差(约2-3cm)。长程视频EEG监测(≥24小时)可提高定位准确性。

颅内电极植入(SEEG/ECoG):有创性检查,通过立体定向技术将电极植入脑内,定位精度可达毫米级,适用于药物难治性癫痫患者,其致痫灶定位准确率达95%以上。

功能影像学:正电子发射断层扫描(PET)可显示致痫灶葡萄糖代谢减低,单光子发射计算机断层扫描(SPECT)则在发作期显示局部血流增加,两者结合定位准确率可达80%。

特殊类型放电特征

岛叶癫痫:放电起源于岛叶皮质,表现为内脏感觉异常(如反胃、心悸),EEG可见额颞区低波幅快活动。

下丘脑错构瘤:多见于儿童,放电起源于下丘脑,表现为痴笑发作,EEG常无明显异常,需结合MRI诊断。

继发性癫痫防治方法

继发性癫痫的防治需遵循三级预防原则,结合病因学与临床进程制定策略:

一级预防(病因预防)

围产期保健:预防新生儿缺氧缺血性脑病,产房内窒息复苏成功率每提高10%,可使远期癫痫发生率降低8%。

脑外伤防护:佩戴头盔可使颅脑损伤风险降低60%-70%,美国疾病控制与预防中心(CDC)建议摩托车驾驶员必须使用符合安全标准的头盔。

感染防控:接种乙型脑炎疫苗可使发病率降低90%以上,对于高风险人群(如疫区居民)建议常规接种。

二级预防(早期诊断与干预)

高危人群筛查:对脑卒中、脑肿瘤术后患者,建议每3个月进行EEG监测,早期发现亚临床发作。研究显示,术后6个月内预防性使用AEDs可使癫痫发生率降低35%。

急性发作处理:首次癫痫发作后,需在72小时内完成头颅MRI、EEG等检查,明确病因者应尽早开始病因治疗。

三级预防(发作控制与并发症管理)

规范化药物治疗:

-初始治疗:根据发作类型选择AEDs,如部分性发作首选卡马西平(有效率70%-80%),全面性发作首选丙戊酸钠。

-血药浓度监测:治疗1-2个月后检测血药浓度,确保卡马西平在4-12μg/ml、丙戊酸钠在50-100μg/ml的有效范围内。

手术治疗指征:对于药物难治性继发性癫痫(经过2种以上AEDs正规治疗无效),应尽早评估手术适应证。前颞叶切除术治疗颞叶癫痫的5年无发作率达70%-75%。

神经调控治疗:迷走神经刺激术(VNS)适用于无法手术的患者,可使约30%的患者发作频率减少50%以上。

生活方式干预

饮食管理:生酮饮食对儿童难治性癫痫有效率约为30%-40%,成人可采用改良阿特金斯饮食(碳水化合物<20g/天)。

运动指导:每周进行150分钟中等强度运动(如快走、游泳),可使发作频率降低20%-30%,但需避免潜水、攀岩等高危运动。

睡眠管理:使用睡眠监测设备(如Fitbit)记录睡眠时长,确保每天深睡眠时间达1.5-2小时。

继发性癫痫根治手术

继发性癫痫的根治性手术旨在去除致痫灶,其适应证与技术要点如下:

手术适应证

药物难治性癫痫:经过2种或以上一线AEDs规范治疗12个月仍无法控制发作,且每月发作≥4次。

明确致痫灶:通过影像学(MRI、PET)与电生理学(EEG、SEEG)检查确定单一责任病灶,且病灶位于非功能区或可安全切除的功能区。

病因可切除性:如脑肿瘤、血管畸形、局灶性皮质发育不良等,手术切除可获得良好预后。数据显示,脑肿瘤所致癫痫术后无发作率达85%-90%。

手术方式选择

致痫灶切除术:

-前颞叶切除术:适用于颞叶内侧癫痫,切除范围包括前2/3颞叶、海马、杏仁核,术后5年无发作率达70%-75%。

-皮质热凝术:对于功能区致痫灶(如中央前回),可采用射频热凝毁损,有效率约为60%-65%,可保留皮质功能。

离断术:

-胼胝体切开术:适用于继发性全面性发作,可使80%的患者发作频率减少50%以上,但对部分性发作控制效果较差。

-脑叶离断术:如选择性杏仁核海马切除术,仅切除致痫灶而保留正常皮质,术后认知功能影响较小。

神经调控手术:

-脑深部电刺激术(DBS):刺激靶点为丘脑前核,适用于多灶性癫痫,有效率约为40%-50%。

-皮层电刺激术:在致痫灶周围放置电极进行慢性刺激,可降低皮质兴奋性。

术前评估体系

无创评估:包括长程视频EEG(≥72小时)、3.0T MRI薄层扫描(层厚≤1mm)、PET-CT融合显像,三项检查一致定位致痫灶的准确率达85%。

有创评估:对于无创检查定位不明确者,需行颅内电极植入(SEEG或ECoG),通过立体定向技术将电极植入可疑脑区,监测发作期放电起始部位,其定位准确率达95%以上。

术后管理要点

AEDs调整:术后需继续服用原AEDs 6-12个月,若无发作可逐渐减量。研究显示,术后1年无发作且EEG正常者,减药后复发率仅为10%-15%。

并发症监测:术后24小时内复查头颅CT,警惕颅内出血(发生率1%-2%);观察语言、运动功能,及时发现皮质损伤(发生率3%-5%)。

长期随访:建议术后每3个月进行EEG及MRI复查,5年无发作且EEG正常者可视为临床治愈,其远期复发率<5%。

常见问题答疑

继发性癫痫患者可以生育吗?

-多数继发性癫痫患者在病情控制稳定(无发作≥1年)且AEDs血药浓度在安全范围时可生育。但需注意,丙戊酸钠可能增加胎儿神经管畸形风险(发生率1%-2%),建议改用左乙拉西坦等低致畸性药物。妊娠期间需密切监测血药浓度,因妊娠期生理变化可能使药物浓度降低20%-30%。

继发性癫痫会影响寿命吗?

-规范治疗的继发性癫痫患者寿命与正常人无显著差异。但需警惕癫痫持续状态(死亡率3%-5%)及癫痫相关猝死(SUDEP,发生率0.05%-0.1%/年)。控制发作频率、避免高危环境(如独自游泳、攀爬高处)可降低风险。

儿童继发性癫痫预后如何?

-儿童继发性癫痫的预后与病因密切相关:脑肿瘤、皮质发育不良所致癫痫,手术治疗后5年无发作率达60%-70%;而代谢性疾病(如苯丙酮尿症)引发的癫痫,若早期控制代谢异常,约50%的患儿可完全缓解。年龄<5岁、发作频率>1次/周是预后不良的危险因素。

抗癫痫药物需要服用多久?

-一般需在最后一次发作后继续服药2-5年,具体时长取决于:

-病因:脑肿瘤术后患者建议服药5年,脑外伤后癫痫可服药2-3年。

-发作类型:全面性发作较部分性发作需更长服药时间。

-EEG结果:停药前若EEG仍有异常放电,需延长服药期。

继发性癫痫可以接种疫苗吗?

-除个别情况外(如对疫苗成分过敏),继发性癫痫患者可正常接种疫苗。目前无证据显示常规疫苗(如流感疫苗、肺炎疫苗)会诱发癫痫发作。但需注意,发热可能降低癫痫阈值,接种疫苗后若出现发热(>38.5℃),需及时退热治疗(如口服对乙酰氨基酚)。

- 文章标题:继发性癫痫指南:分类、隔代遗传风险、反复发作控制、反胃应对、放电位置、防治策略及根治手术

- 更新时间:2025-06-18 18:34:05

400-029-0925

400-029-0925