当体检报告单上意外出现“脑膜瘤”的诊断,或是因头痛、视力模糊就医后得知脑中存在占位,许多人都会感到瞬间的茫然与焦虑。面对“脑膜瘤治疗方式怎么选?治疗方法优缺点比较?”“脑膜瘤需要手术吗?”“脑膜瘤放疗好还是开刀好?”“脑膜瘤能不能先观察?”等一系列问题,患者和家属常陷入选择的困境。我们深知每个脑膜瘤患者的病情都是独特的拼图——肿瘤的位置、大小、生长速度、患者的年龄、身体状况乃至生活期望,共同构成了这幅复杂图景的核心。治疗决策的精髓,就在于精准识别每一块拼图的特征,选择最契合整体画面的干预方案。“脑膜瘤”相关阅读:脑膜瘤治疗:原则、费用、最佳治疗方法、几种治疗方案方法

一、脑膜瘤:观察等待的智慧选择

并非所有脑膜瘤一经发现就需立刻干预。对于满足特定条件的患者,“观察等待”本身就是一种积极且理性的策略:

核心适应群体:

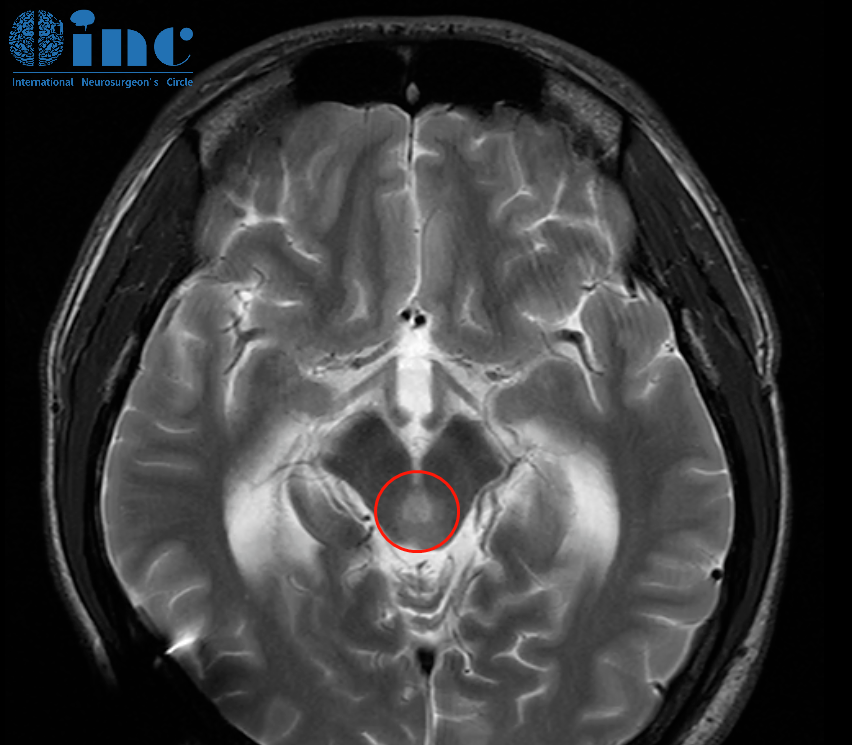

小型且无症状: 影像学检查偶然发现的体积较小(通常直径<3厘米)且未引起任何临床症状(如头痛、癫痫、神经功能障碍)的肿瘤。

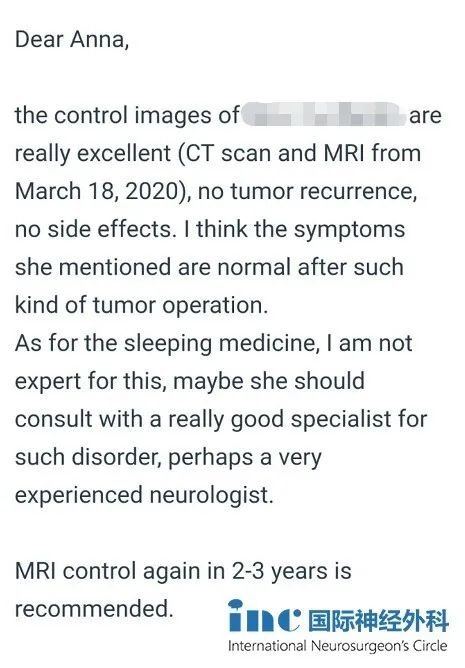

生长惰性: 通过定期影像学随访(初始可能每6-12个月一次,稳定后可延长间隔),证实肿瘤生长极其缓慢甚至长期稳定。

高龄或基础疾病多: 患者年事已高或合并有显著增加手术/麻醉风险的严重系统性疾病(如严重心肺功能不全),预期寿命有限或难以耐受积极治疗。

核心优势:

规避治疗风险: 完全避免了手术或放疗可能带来的即刻或远期并发症风险(如感染、出血、神经损伤、放疗相关脑水肿或认知影响)。

保障生活质量: 在肿瘤稳定期,患者能维持原有的生活状态,不受治疗恢复期影响。

潜在挑战与考量:

心理压力: “带瘤生存”的状态可能给部分患者带来持续的心理负担和焦虑感,需良好的医患沟通和心理支持。

进展可能: 部分初始稳定的肿瘤可能在后续随访中显现生长加速,需转为积极治疗,存在延误干预时机的可能(尽管在严格筛选的患者中风险较低)。

监测成本: 需要患者长期坚持、规律地进行影像学复查(MRI为主),涉及时间和经济成本。

二、脑膜瘤手术切除:力求根治的核心手段

显微神经外科手术是大多数有症状或生长中脑膜瘤的首选治疗方法,其核心目标是最大程度地安全切除肿瘤,同时最小化对周围正常脑组织、神经和血管的损伤。手术效果和风险高度依赖于一个关键因素:肿瘤的位置。

位置决定难度与风险:

凸面脑膜瘤(大脑表面): 通常手术难度相对较低,全切可能性大,并发症风险相对较小。术后患者恢复往往较快。

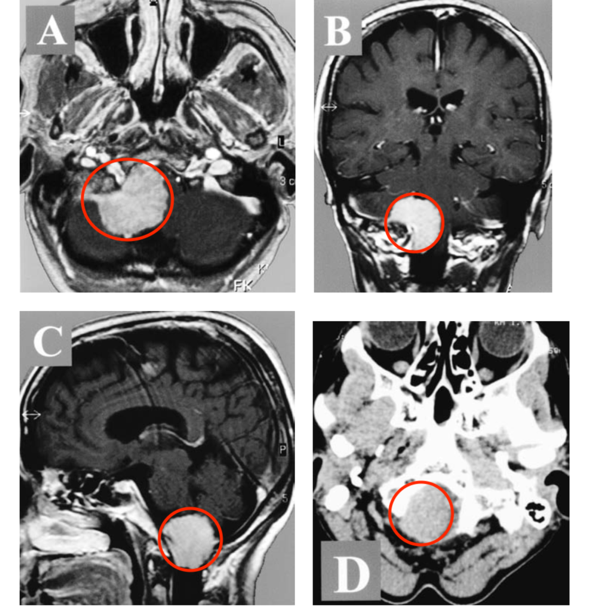

颅底脑膜瘤(如蝶骨嵴、鞍结节、桥小脑角区): 位置深在,周围密布重要的颅神经(如视神经、听神经、面神经等)、大血管(如颈内动脉、椎基底动脉)及脑干结构。手术极具挑战性,全切难度陡增,损伤周围结构导致视力下降、听力丧失、面瘫、吞咽困难、脑脊液漏等风险显著升高。医生需要精湛的显微技术和深入的解剖知识。

矢状窦旁/大脑镰旁脑膜瘤: 肿瘤常侵犯或包绕引流大脑血液的主要静脉窦(如上矢状窦)。全切可能需处理受侵的窦壁,存在术中大出血和术后静脉回流障碍导致严重脑水肿的风险。

手术切除程度(Simpson分级):

这是预测脑膜瘤复发风险的最重要指标之一。

- Grade I: 全切肿瘤及受侵的硬膜和异常骨质(理想目标,复发率最低)。

- Grade II: 全切肿瘤及电凝其附着的硬膜。

- Grade III: 全切肿瘤本体,但未处理附着的硬膜(或仅简单电灼)。

- Grade IV: 次全切除,部分肿瘤残留。

- Grade V: 单纯减压或活检。级别越高,残留越多,复发风险越大。

核心优势:

- 根治可能: 对于Simpson I级切除的良性(WHO I级)脑膜瘤,治愈率非常高,长期复发风险很低。

- 快速解除压迫: 能迅速解除肿瘤对脑组织、神经和血管的压迫,有效缓解由其引起的症状(如头痛、癫痫、肢体无力、视力下降等)。

- 获得确切病理: 提供最终的组织病理诊断(明确WHO分级)和必要的分子病理信息(如TERT启动子突变、CDKN2A/B缺失等),这对判断生物学行为、预测复发风险和指导后续治疗至关重要。

主要风险与挑战:

- 手术固有风险: 麻醉意外、术中术后出血(可能需二次手术)、感染(切口、颅内、肺部等)、深静脉血栓/肺栓塞等。

- 神经功能损伤风险: 因肿瘤位置及与神经血管粘连程度不同,术后可能出现暂时性或永久性的神经功能障碍,如偏瘫、失语、感觉异常、颅神经麻痹(面瘫、视力听力下降等)、癫痫发作等。

- 术后复发: 即使达到Simpson I级切除,WHO I级脑膜瘤仍有约10-20%在长期随访中复发。级别越高(II/III级)或非全切者复发率显著增高,且复发时间可能更短。

- 恢复期: 术后需要一定的住院恢复时间,完全康复可能需要数周至数月,颅底手术恢复期可能更长。

三、脑膜瘤放射治疗:精准打击的利器

放射治疗在脑膜瘤治疗中扮演着不可替代的角色,主要作为手术的补充或替代方案,尤其在高难度位置、术后残留或复发、以及高级别肿瘤中应用广泛:

主要应用场景:

- 术后辅助治疗: 针对手术未能全切(Simpson III-IV级)的WHO I级肿瘤,或任何切除程度的WHO II级(不典型)和III级(间变性/恶性)脑膜瘤,以杀灭残留肿瘤细胞,延缓或降低复发风险。

- 主要/根治性治疗: 适用于不适合手术(如位置深在、风险极高、或患者拒绝/不耐受手术)的WHO I级小中型肿瘤。

- 复发治疗: 对于手术后复发的脑膜瘤,放疗是重要的挽救性治疗手段。

主流技术:

- 立体定向放射外科(SRS): 如伽玛刀、射波刀、X刀。核心优势在于极高的精准度(误差<1毫米)和单次或数次(通常≤5次)大剂量照射。理想对象是边界清晰、直径较小(通常≤3cm)且与关键结构(如视神经、脑干)有一定距离的残留、复发或小型原发肿瘤。其生物效应强,局部控制率高。主要限制是肿瘤大小和邻近关键器官的耐受剂量限制。

- 分割立体定向放射治疗(FSRT): 将总剂量分割成多次(如25-30次)给予。优势在于允许治疗体积稍大的肿瘤(>3cm),对紧邻关键敏感结构(如视通路、脑干)的肿瘤更安全(通过分次降低单次剂量,利用正常组织修复能力)。是大多数术后辅助放疗和无法行SRS的原发肿瘤的主要选择。

- 调强放射治疗(IMRT)/容积旋转调强放疗(VMAT): 能更好地保护肿瘤周围的正常组织,尤其适用于形状不规则或靠近多组重要结构的较大肿瘤。

核心优势:

- 无创或微创: 避免了开颅手术的风险和恢复期。

- 精准高效: 现代技术能最大限度地将高剂量集中于肿瘤靶区,保护周边正常脑组织。

- 治疗深部病灶: 对于手术难以达到或风险极高的深部(如海绵窦内)脑膜瘤,放疗具有独特优势。

主要风险与考量:

放射相关副反应:

- 急性期(治疗中或结束后不久): 疲劳、头痛、脱发(照射区域)、局部头皮反应。通常可逆。

- 早迟发期(治疗后数月至1-2年): 脑水肿(可能导致原有症状加重或新发神经症状,需激素等处理)。

- 晚迟发期(治疗后数年): 放射性脑坏死(需与肿瘤复发鉴别,处理棘手)、垂体功能低下(若照射鞍区)、认知功能潜在影响(尤其在大范围或高剂量照射后)、极少数诱发继发恶性肿瘤可能(罕见,风险随生存期延长而增加)。

- 起效相对缓慢: 放疗控制肿瘤生长或使其缩小的效果通常在治疗后数月甚至1-2年才显现,无法像手术那样迅速解除占位效应。

- 非根治性(尤其对高级别): 放疗主要目标是长期控制肿瘤生长,对高级别脑膜瘤难以根治,且放疗后仍存在复发可能。

四、特殊位置脑膜瘤的治疗考量

海绵窦脑膜瘤: 此区域结构复杂(内含颈内动脉、第III、IV、V、VI颅神经),手术全切极为困难且极易损伤神经导致复视、面部麻木或眼动障碍。治疗策略常为次全切除(保护神经功能)联合术后辅助放疗,或对小型/无症状者首选SRS/FSRT。手术目标常调整为减压和获取病理,而非追求根治。

视神经鞘脑膜瘤: 肿瘤包裹视神经,手术极易导致视力完全丧失。因此,放疗(特别是FSRT/SRS)通常是保存或稳定残余视力的首选。手术仅用于诊断困难或放疗后仍进展且视力已丧失的情况。

侵犯静脉窦(如上矢状窦后1/3)的脑膜瘤: 若窦腔已完全阻塞且侧支循环良好,可考虑全切受侵窦壁。若窦腔尚通畅或侧支循环不足,强行切除会导致静脉性脑梗死。此时常选择部分切除肿瘤解除占位效应,辅以术后放疗控制残留。

五、脑膜瘤治疗多学科协作(MDT):个体化方案的基石

面对脑膜瘤患者,尤其是位置复杂、体积较大或级别较高者,单一学科的力量往往不足。现代医学推崇多学科协作(MDT)模式:

- 核心团队: 神经外科医生、放射肿瘤科医生、神经影像科医生、神经病理科医生。

- 扩展成员: 神经内科医生(癫痫管理)、内分泌科医生(垂体功能管理)、眼科医生(视力评估)、康复科医生、肿瘤内科医生(尤其高级别或复发难治病例)。

- 协作价值: MDT讨论能综合评估肿瘤特性、患者状态、所有可用治疗手段的利弊,制定出最符合患者整体利益(疗效最大化、风险最小化、生活质量最优化)的个体化整合治疗方案。例如,是直接手术还是先活检明确病理再放疗?手术目标是全切还是大部切除后联合放疗?选择SRS还是FSRT?这些问题都需MDT成员深入探讨。

治疗选择如同量体裁衣。 在脑膜瘤的诊疗旅程中,没有放之四海皆准的“最佳方案”。一个位于大脑表面、直径2厘米的无症状凸面脑膜瘤在70岁有心衰的老人身上,观察可能是上策;而同样大小但位于视神经旁并导致视力下降的肿瘤,在一位年轻患者身上,放疗可能是保存视力的最优解。一个次全切后的颅底脑膜瘤,辅助放疗则是降低复发风险的支柱。

治疗的最终目标始终是在有效控制肿瘤的前提下,最大限度地维护患者的神经功能与生活质量。这要求医生不仅掌握精湛的技术,更要具备全局视野和人文关怀,与患者及家属进行充分、透明的沟通,共同权衡每一种选择的得失。患者应积极寻求具备丰富经验的神经外科和放射肿瘤科团队,主动参与讨论,清晰表达自己的治疗期望与担忧。通过医患双方的紧密合作与信任,才能在这充满挑战的抉择中找到最契合个体生命轨迹的治疗路径。

- 文章标题:脑膜瘤治疗方式怎么选?治疗方法优缺点比较?

- 更新时间:2025-07-01 17:31:47

400-029-0925

400-029-0925