“等巴教授来华!”

一位39岁延髓占位性病变患者发信息向我们求助。

他说,“查出脑干病变,我这种情况...还能手术吗?”

这个问题背后,是一个被医学界曾长期视为“无人区(no man's land)”的禁区——脑干延髓。这里是心跳、呼吸的中枢,神经核团密集如蛛网,稍有不慎,便可能影响患者的生命体征。正因如此,无数脑干疾病患者被拒之门外,只能在保守治疗与未知风险中煎熬。

欧阳先生正值壮年,是家庭的顶梁柱,更是一位深爱孩子的父亲。他比谁都渴望通过手术重获健康,但也深知脑干手术的凶险。于是,他找到我们,想要咨询巴教授。

巴教授是谁?为何脑干手术就会想到他?

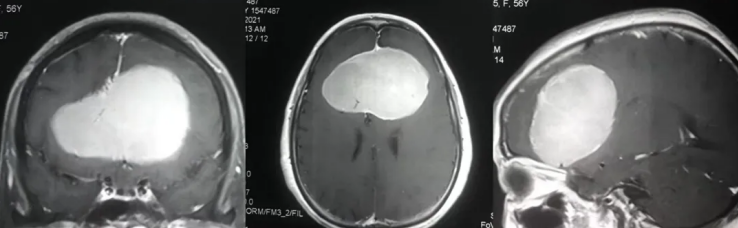

答案或许藏在一台台成功的延髓示范手术中。一台惊险挑战的脑干-延髓手术在苏州一家公立医院展开,进行了现场示范手术教学全国直播,约近万名医生及病友线上观看了这场开颅手术。巴教授作为手术主刀医生,从术前沟通→摆体位→手术切口设计→开颅→肿瘤全切→关颅→术后查房,他全程参与。

全国直播意味着什么?意味着手术台上,神经外科医生的一举一动、一刀一剪,每个细节都暴露在无数同仁的眼睛之下,对于青年医生更是难得的学习机会。而,这台延髓手术示范直播,成功全切了延髓病变。

“等教授来华!”这简单的几个字,承载着无数和欧阳先生类似患者的希望。他们辗转求医,屡屡被告知手术风险极高,术后可能面临功能损伤和生活质量下降的困境。然而,不手术又将面临占位继续长大的风险。但,这座神经外科的“珠穆朗玛峰”,唯有攀登,才有生的希望。

这位与脑干已经携手50年的国际神外大咖,已成功完成数台延髓手术——曾为年仅15个月的婴儿成功手术(胶质瘤有治愈的案例吗?15个月婴儿脑干胶质瘤的“拆弹”奇迹!),也曾让被判定“无法手术”的成人患者重获新生(“没有医生愿意手术” →术后2天行走:脑干延髓胶质瘤患者亲述自救之路)。这也是欧阳先生找到他的理由。

“这比我以前见过的许多类似的延髓肿瘤位置更加理想,我非常有信心。”巴特朗菲教授的评估为欧阳先生带来了久违的希望曙光。

关于手术时机,巴教授也进行了详细的解答:“清楚地看到病变体积的明显增大,手术原因至少有两点:一是可以显著减少肿瘤体积;二是明确病变类型及分子模式,为后续治疗提供依据。合适的时机是患者准备好接受手术的时候。随着时间推移,肿瘤会继续生长,拖延手术只会让情况变得更加不利,最终他还是需要接受手术。我们有很多类似的患者,他们最初咨询后决定观望,最终不仅让自己的生活变得更加困难,也让手术变得更加复杂。”

1. 更多患者翘首以盼,他们又面临着怎样的困境?

INC搭建国际交流桥梁

INC国际神经外科始终致力于将国际前沿的神经外科技术和理念引入中国,为患者点燃生命的希望。从2019年至今,伴随着巴教授的每一次中国行,这样的种子被播撒于各地,悄然传递着新生的力量。

当多名患有复杂神经外科疾病的患者因病变位置特殊、手术风险极高而辗转求医无果时,巴教授的到来无疑照亮了他们前行的道路,每一句感谢的背后,都承载着生命的重量。这不仅是巴教授精湛技术的体现,也是中德团队精诚协作的结果。

在多名患者的翘首以盼下,这位国际神外大咖的中国行继续!除了欧阳先生,寻求巴教授示范手术的他们,也面临着十分艰难的境况:

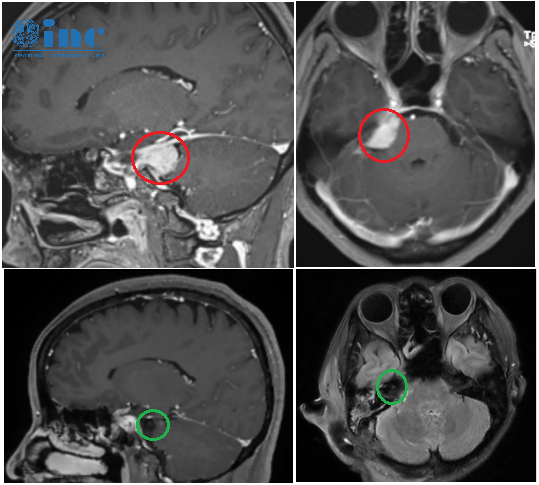

颈静脉孔区占位性病变

手术的艺术就在于尽可能保护后组颅神经,颈静脉孔区复杂的神经血管

颈静脉孔位于颞骨岩部和枕骨交界处,是颅底的重要孔道之一。位置深且隐蔽、解剖结构异常复杂,与后组颅神经、脑干、颈内动静脉等重要结构紧密相连,手术难度极大。而早在20年前,巴教授就是用一种非常特殊的颅底手术方式突破这一位置。甚至在20多年前, 他就已经发表了关于如何进行这项手术的论文。中国行中,他更是为多名类似的海内外患者成功手术。

从右耳 “听声音不清脆”,到听力逐渐下降,他辗转就医查出颈静脉孔区藏着一个巨大的哑铃状肿瘤,小脑半球、桥臂已经受压移位!右耳听力损失,耳蜗或听神经功能也受损。手术抉择与听力保卫战即刻打响——当找到巴教授,他能否和他们一样逆风翻盘?

正如这个位置的高难度,巴教授评估:“主要风险在于术中可能刺激后组颅神经,术后可能导致吞咽困难。手术的艺术就在于尽可能保护这些神经。”通过规范的手术方式保留这些神经的可能性将非常高——这个判断也是来自于巴教授30年来进行这类高难度颅底手术的个人经验。

顶叶脑胶质瘤-紧邻运动功能区

胶质瘤手术推迟只是把问题留给将来

巴教授春季中国行期间,20岁女孩晓潼在父母的陪伴下,面对面咨询巴教授。这个本该享受青春的姑娘,饱受头痛折磨以及左侧肢体疼痛,检查发现——右顶叶那个诡异的阴影,到底是低级别胶质瘤还是脱髓鞘病变?鞍区还有个疑似拉克氏囊肿!2个病变?是否需要手术,手术最佳时机是什么?

巴教授:“顶叶位置的肿瘤位于中线靠下的位置,更偏向腿部的功能区,因此这也很好地解释了左侧腿部感受到的不适或疼痛。根据以往的经验做一些推测。这类病灶虽然生长缓慢,但通常会持续增长,会让情况变得更复杂,我们不想给它这个机会。很多患者因为长期拖延,直到症状严重才来做手术,为时已晚,推迟只是把问题留给将来。”

当肿瘤累及感觉、运动、语言、视觉及其他高级认知功能相关的皮质或皮质下结构时,即可定义为功能区脑胶质瘤,主要包括如下几个功能脑区。手术的目标,就是在彻底清除”病灶“的同时,确保功能不会受损。

- 专访丨身患功能区海绵状血管瘤,她拒绝“躺平”,以奋斗姿态战胜一切!

- 【INC科普】脑功能区都有哪些?开颅手术后真会瘫痪、失语吗?

- 不低头的人生,你想怎么过?成功战胜功能区海绵状血管瘤一年后他怎么样?

- “现在状态比原来还要好!”功能区胶质瘤术后1年,亲诉心路历程

- 巨大胶质瘤全切术后3年行云流水打八段锦!

2. “刀痴”是如何练成的?—— “以技臻道,以道驭技”

巴教授作为世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,专研脑干、脊髓、颅底、丘脑等疑难位置神经外科疾病手术,是名副其实的“国际颅底、脑干肿瘤手术大咖”,国内患者尊称他为“巴教授”。近40年,数千台疑难神经外科疾病手术,巴教授历经千万个小时用超精确的物理剥除诠释了医术为何为艺术。

在近期的一次专访中,苏州大学附属儿童医院神经外科主任王杭州教授这样称赞巴特朗菲教授——“真正的刀痴,特别专注于持续学习,都有很长的时间进行解剖研究,对于新技术出现的接受吸纳所用,对神经外科执着的热爱,加上数十年的临床经验积累,才会有今天的这样一个成就——尤其在高难度脑瘤手术。“

苏州大学附属儿童医院作为INC巴教授合作的国内三甲医院之一,也是其多次来华开展儿童疑难脑瘤手术的示范基地。

“以技臻道,以道驭技”——神经外科的真谛,恰似庖丁解牛,循脑之纹理,游刃于方寸之间。

“技盖至此乎?”

“道也,进乎技矣。”

真正的至高境界,是“以心驭刀而非以目视物”的直觉,是“顺势而为”的智慧,更是“人术合一”的玄妙境界。正如巴特朗菲教授所言,神经外科大家既是匠人,更是哲人——经年累月的技艺磨砺仅是根基,将哲学悟道与精神修为融入每一刀,方能成就这门融合科学与艺术的医学绝学。

除了他们,还有其他不同情况的疑难神外患者也等待着巴教授的到来……

“神经外科创造更多美好,让病人免受病痛折磨”,这是巴特朗菲教授一直追寻的。竭力给疑难神经外科疾病患者一个无限的可能,敬请期待!

- 文章标题:神外“刀痴”夏季中国行即将开启,被脑瘤困住的他们期待巴教授来华!

- 更新时间:2025-06-12 10:16:19

400-029-0925

400-029-0925