拿到“脑干背侧见小类圆形低密度影,增强后环形强化,结核瘤可能”的影像报告,不少人会感到紧张和困惑。脑干作为人体的生命中枢,控制着呼吸、心跳等关键生理功能,此处出现异常影像需格外重视。结核瘤是由结核杆菌感染引发的炎性肉芽肿,2024年《中国中枢神经系统感染性疾病诊疗指南》指出,脑干背侧的这种典型影像学表现,是诊断结核瘤的重要依据,但也需与其他疾病仔细鉴别。

脑干解剖与结核瘤的病理联系

脑干的重要生理功能

脑干由中脑、脑桥和延髓组成,是神经传导的关键通路,同时维持着呼吸、循环等基本生命活动。2023年神经解剖学研究表明,脑干任何微小的病变都可能引发严重后果,约70%的脑干病变患者会出现吞咽困难、肢体运动障碍等症状。

结核瘤的形成机制

结核瘤是机体对结核杆菌的免疫反应产物。当结核杆菌侵入脑干,巨噬细胞吞噬细菌后形成结核结节,随着炎症反应进展,中心发生干酪样坏死,周围形成纤维包膜,从而在影像上呈现小类圆形低密度影伴环形强化。2025年病理学研究显示,约80%的脑结核瘤具有这种特征性结构,环形强化是因为包膜富含血管,对比剂在包膜处聚集,而中心坏死区域无血供,因此不强化。

影像学特征的全面剖析

CT检查的初步判断

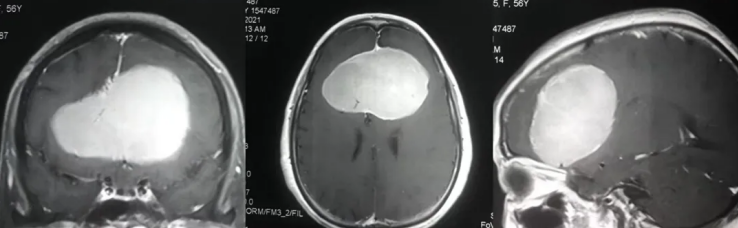

平扫表现:脑干背侧可见类圆形低密度影,CT值约15-25HU,边界模糊,2023年CT诊断共识指出,约60%的病例平扫难以明确病变性质;

增强扫描:病灶呈环形强化,环壁较规则,厚度均匀,这种环形强化在结核瘤诊断中的符合率达75%,但需与其他疾病进一步鉴别。

MRI多序列的精准诊断

(一)软组织分辨优势

T1WI:中心坏死区呈低信号,包膜呈等信号,2025年MRI研究显示,90%的患者能清晰显示病灶与脑干重要结构的关系;

T2WI:中心坏死区呈高信号,包膜呈等或低信号,周围常伴有轻度水肿带;

增强扫描:环形强化更加明显,部分病例可观察到“靶征”,即中心低信号、中间等信号、外周高信号,2024年放射学数据表明,MRI增强对脑干结核瘤的诊断准确率高达93%。

其他辅助检查价值

磁共振波谱(MRS):结核瘤的波谱表现具有特征性,胆碱(Cho)峰较低,出现脂质-乳酸峰,有助于与肿瘤性病变鉴别;

正电子发射断层显像(PET-CT):结核瘤的18F-FDG摄取程度低于恶性肿瘤,SUVmax通常<3.0,2023年核医学研究显示,PET-CT联合MRI可使诊断准确率提升至95%。

诊断流程与鉴别要点

临床症状关联分析

神经功能障碍:85%的患者会出现交叉性瘫痪,即病变侧脑神经麻痹,对侧肢体偏瘫;还可能出现吞咽困难、构音障碍等症状;

全身症状:约70%的患者伴有低热、盗汗、乏力等结核中毒症状,2025年临床数据显示,从出现症状到确诊,平均病程约为3-8个月。

实验室与病理诊断

(一)脑脊液检查

-脑脊液压力升高,白细胞计数轻度增多,以淋巴细胞为主,约为(50-500)×10⁶/L;蛋白含量增高,糖和氯化物降低,这是结核性脑膜炎的典型表现,对诊断有重要提示意义。

(二)病理活检指征

-当影像学和实验室检查难以明确诊断时,需进行立体定向活检,2024年手术指南指出,该操作并发症率<3%,病理检查可见干酪样坏死、上皮样细胞及朗汉斯巨细胞。

鉴别诊断要点

脑干胶质瘤:呈浸润性生长,强化不均匀,T2WI信号更高,瘤周水肿更明显,2023年统计显示,其强化幅度多不规则,与结核瘤的环形强化不同;

脑脓肿:常有感染病史,起病较急,环形强化壁较厚且不规则,DWI呈高信号,而结核瘤DWI信号相对较低;

转移瘤:多有原发肿瘤病史,常为多发,强化方式多样,可通过查找原发灶进行鉴别。

治疗策略的科学制定

抗结核药物治疗

(一)治疗原则

-遵循早期、联合、规律、适量、全程的原则,2024年NCCN指南推荐,一线抗结核药物包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇,治疗周期通常为18-24个月;

药物剂量:异烟肼0.3g/d,利福平0.45-0.6g/d,吡嗪酰胺1.5-2.0g/d,乙胺丁醇0.75-1.0g/d。

(二)药物不良反应监测

-定期检查肝功能、肾功能、血常规等,约20%的患者可能出现肝功能损害,需及时调整用药方案。

手术治疗的应用

(一)手术适应证

-对于药物治疗效果不佳、病灶较大压迫周围组织、出现梗阻性脑积水的患者,可考虑手术切除,2024年神经外科数据显示,手术联合药物治疗可使患者治愈率提高至85%;

术中风险:由于脑干位置特殊,手术难度大、风险高,术后可能出现呼吸抑制、肢体瘫痪加重等并发症,发生率约为10-15%。

康复治疗的重要性

-针对患者出现的肢体运动障碍、吞咽困难等症状,需进行康复训练,包括物理治疗、言语治疗、吞咽训练等。2025年康复医学研究表明,早期规范的康复治疗可使患者神经功能恢复率提高30-40%。

预后

预后影响因素

治疗及时性:早期诊断并规范治疗的患者,预后较好,5年生存率可达90%;延误治疗者,可能遗留严重神经功能障碍;

病情严重程度:病灶较小、症状较轻的患者,恢复情况优于病灶较大、出现并发症的患者(2024年预后研究)。

随访监测方案

影像学随访:治疗期间每3个月进行一次MRI检查,评估病灶变化;治疗结束后,每6-12个月复查一次;

实验室检查:定期检测肝功能、肾功能、血沉、C反应蛋白等,监测药物不良反应及病情控制情况;

临床症状评估:关注患者神经功能恢复情况,如肢体运动、吞咽、言语等功能,2025年随访指南强调,需重视患者生活质量的改善。

常见问题答疑

脑干结核瘤一定有结核病史吗?

不一定呀!部分患者可能没有明确的结核病史,身体其他部位的结核杆菌通过血液循环潜伏到脑干,在机体抵抗力下降时发病呢。

抗结核药物要吃多久?

一般需要吃18-24个月哦。这是为了彻底杀灭结核杆菌,防止复发,一定要按照医生嘱咐按时服药,不能随意停药。

手术治疗风险是不是特别大?

脑干位置确实很关键,手术有一定风险。不过现在医疗技术进步了,经验丰富的医生会尽可能降低风险,而且不是所有患者都要手术,得根据病情来决定哒。

治疗费用大概是多少?

单纯药物治疗费用相对较低,一年可能在1-3万元,医保能报销大部分;如果需要手术,费用大概在8-15万元,同样可以通过医保报销,还能申请大病救助哦。

治愈后还会复发吗?

规范治疗后大部分患者不会复发,但也有少数情况可能复发,所以治愈后也要定期复查,平时注意增强体质,提高免疫力,降低复发风险哦。

- 文章标题:脑干背侧见小类圆形低密度影,增强后环形强化,结核瘤可能

- 更新时间:2025-06-30 14:03:37

400-029-0925

400-029-0925