在人体精密的神经系统调控网络中,垂体与下丘脑如同坐镇中枢的"指挥官",协同掌管着内分泌平衡与神经传导的关键功能。当这一区域发生病变时,往往会引发复杂多样的临床症状,给诊断与治疗带来挑战。

垂体下丘脑的解剖定位与生理协同机制

颅内核心区位的精准解剖学界定

垂体与下丘脑共同位于颅底蝶鞍区域,形成紧密的功能复合体。下丘脑呈不规则块状,位于丘脑腹侧、第三脑室下部,向下通过垂体柄与垂体相连。垂体为卵圆形小体,直径约1-1.5厘米,重量不足1克,深藏于蝶骨体的垂体窝内,上方覆盖鞍隔,前方与视交叉相邻。这种解剖位置使其既处于中枢神经系统的关键节点,又通过垂体门脉系统与内分泌系统形成直接联系。

从毗邻结构看,下丘脑前方接终板,后方连中脑被盖,下方与垂体柄相连,外侧为内囊和基底神经节。垂体则分为腺垂体(前叶、中间部)和神经垂体(后叶),前叶占垂体体积的80%,后叶与下丘脑的视上核、室旁核形成神经内分泌通路。这种解剖布局决定了该区域病变易同时影响神经传导与内分泌调节双重功能。

神经内分泌调控的枢纽功能

下丘脑作为神经内分泌的调控中心,通过分泌促激素释放激素(如促甲状腺激素释放激素TRH、促肾上腺皮质激素释放激素CRH)或抑制激素(如生长抑素),经垂体门脉系统作用于腺垂体,调节甲状腺、肾上腺、性腺等内分泌腺体的功能。同时,下丘脑的视上核和室旁核神经元合成抗利尿激素(ADH)和催产素,沿轴突运输至神经垂体储存并释放入血。

垂体前叶分泌的六大关键激素——生长激素(GH)、促甲状腺激素(TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、催乳素(PRL),直接调控全身代谢、生长发育及生殖功能。后叶释放的抗利尿激素调节水盐代谢,催产素参与分娩及泌乳过程。这种"下丘脑-垂体-靶腺"轴的精密调控系统,使得该区域微小病变即可引发全身性内分泌紊乱。

垂体下丘脑病变的多维症状谱系解析

内分泌代谢紊乱的典型表现

生长激素相关异常

当垂体前叶嗜酸性细胞发生腺瘤时,可导致生长激素过度分泌。在骨骺未闭合的儿童期表现为巨人症,患者身高每年增长超过6厘米,可达到2米以上;成年后发病则表现为肢端肥大症,出现手足进行性增大、颧骨突出、鼻唇增厚、舌体肥大等特征性面容,据《临床内分泌学杂志》2024年统计,约65%的肢端肥大症患者首诊时已出现关节退行性变。

相反,生长激素缺乏在儿童期可导致垂体性侏儒症,患儿身高较同龄儿童平均低2个标准差以上,但智力发育正常。成年人生长激素缺乏则表现为肌肉萎缩、骨量减少、脂质代谢异常,约38%的患者会出现显著的乏力症状(欧洲内分泌学会2023年临床指南数据)。

肾上腺皮质功能异常

下丘脑分泌的CRH或垂体分泌的ACTH异常增多,可引发库欣综合征,患者表现为向心性肥胖、满月脸、水牛背、皮肤紫纹,约70%的病例由垂体ACTH腺瘤引起。而垂体功能减退导致的肾上腺皮质功能低下则表现为乏力、纳差、皮肤色素减退,严重时可发生肾上腺危象,出现低血压、休克等危及生命的状况。

甲状腺功能紊乱

垂体TSH腺瘤可导致中枢性甲亢,患者出现怕热、多汗、心悸、体重下降,但甲状腺摄碘率不增高,这与原发性甲亢形成鉴别要点。而下丘脑TRH分泌不足或垂体TSH分泌减少则导致中枢性甲减,表现为畏寒、嗜睡、黏液性水肿,血清TSH水平可不升高甚至降低,这与原发性甲减的TSH显著升高不同。

性腺功能减退

垂体泌乳素瘤是最常见的功能性垂体腺瘤,约占所有垂体瘤的40%,女性患者表现为闭经、溢乳,男性则出现性欲减退、阳痿。促性腺激素(FSH/LH)分泌不足可导致性腺发育不良,女性月经稀发或闭经,男性精子生成障碍,第二性征减退。下丘脑性闭经常见于年轻女性,多与精神压力、体重骤降等因素相关,表现为继发性月经停止,伴有雌激素水平降低。

水盐代谢失衡

下丘脑视上核、室旁核或垂体后叶病变可导致抗利尿激素分泌不足,引发中枢性尿崩症,患者出现烦渴、多饮、多尿,24小时尿量可达5-10升,尿比重低于1.005。相反,抗利尿激素不适当分泌综合征(SIADH)则表现为低钠血症、水潴留,患者出现恶心、呕吐、嗜睡甚至昏迷,常见于下丘脑炎症或垂体瘤术后。

神经系统与毗邻结构受累症状

头痛与颅内压增高

垂体下丘脑病变导致头痛的机制包括:肿瘤生长使鞍内压力增高,刺激鞍隔及硬脑膜上的痛觉神经;病变向鞍上扩展牵拉视交叉;脑积水引发颅内压升高。约80%的垂体瘤患者以头痛为首发症状,初期多为间歇性钝痛,位于前额、颞部或枕部,当肿瘤突破鞍隔后头痛可减轻,但如发生瘤内出血(垂体卒中),则出现突发剧烈头痛,伴恶心呕吐,约15%的垂体卒中患者会出现意识障碍(美国神经外科医师协会2022年数据)。

视觉功能障碍

由于垂体上方紧邻视交叉,当病变向鞍上扩展时,可压迫视交叉中央部的交叉纤维,导致双颞侧偏盲。随着肿瘤增大,可进一步压迫视束,出现同向性偏盲。约60%的垂体大腺瘤患者就诊时已存在视觉障碍,而功能性腺瘤(如泌乳素瘤)因早期出现内分泌症状,视觉障碍发生率较低(约25%)。视乳头水肿常见于长期颅内压增高的患者,严重时可导致视神经萎缩,视力不可逆下降。

下丘脑综合征

下丘脑病变直接影响自主神经中枢,可出现体温调节异常,表现为高热或低温,体温波动无规律;摄食中枢受累可导致贪食或厌食,出现肥胖或消瘦,约30%的下丘脑肿瘤患者会出现体重急剧变化;睡眠觉醒周期紊乱表现为嗜睡、发作性睡病或失眠;自主神经功能失调可出现多汗、心悸、血压波动等症状。

其他神经症状

当病变累及下丘脑周边结构时,可出现相应神经功能缺损。如侵犯动眼神经核,导致眼球运动障碍;累及下丘脑前部的副交感神经中枢,出现瞳孔缩小;影响下丘脑后部的交感神经中枢,则出现瞳孔散大、心率加快。部分患者还会出现癫痫发作,尤其是下丘脑错构瘤患者,约70%以痴笑样癫痫为特征性表现。

特殊类型病变的特征性表现

垂体瘤的临床分型表现

泌乳素瘤在女性表现为闭经-溢乳综合征,约90%的女性患者以月经紊乱为首发症状;男性泌乳素瘤多为大腺瘤,就诊时多已出现视觉障碍及性腺功能减退。生长激素瘤除肢端肥大症表现外,还常合并高血压、糖尿病、心脏肥大等并发症,据统计约40%的患者会出现糖耐量异常。ACTH瘤导致的库欣病患者,除向心性肥胖外,还易发生骨质疏松、感染风险增加。无功能垂体瘤多因占位效应就诊,表现为头痛、视力下降及垂体功能减退。

下丘脑肿瘤的独特症状

下丘脑错构瘤多见于儿童,最具特征性的表现是痴笑性癫痫,发作时无诱因突然发笑,持续数秒至数分钟,可伴有认知障碍和行为异常。颅咽管瘤是儿童常见的下丘脑肿瘤,除压迫症状外,约85%的患者会出现垂体功能减退,且因肿瘤常累及下丘脑体温调节中枢,术后易出现高热或低温。生殖细胞瘤好发于青少年,除内分泌症状外,约50%的患者会出现尿崩症,且脑脊液中绒毛膜促性腺激素(hCG)水平升高具有诊断意义。

炎症与血管性病变表现

淋巴细胞性垂体炎多见于妊娠晚期或产后女性,急性起病,表现为头痛、视力下降及垂体功能减退,约60%的患者会出现肾上腺皮质功能减退。下丘脑炎可由自身免疫、感染(如结核、真菌)等因素引起,除内分泌症状外,常伴有发热、头痛及脑膜刺激征。垂体卒中多发生于垂体瘤患者,突发剧烈头痛、视力急剧下降,约30%的患者会出现眼外肌麻痹,是神经外科急症,需紧急处理。

病变定位诊断与鉴别诊断体系

影像学评估的精准定位价值

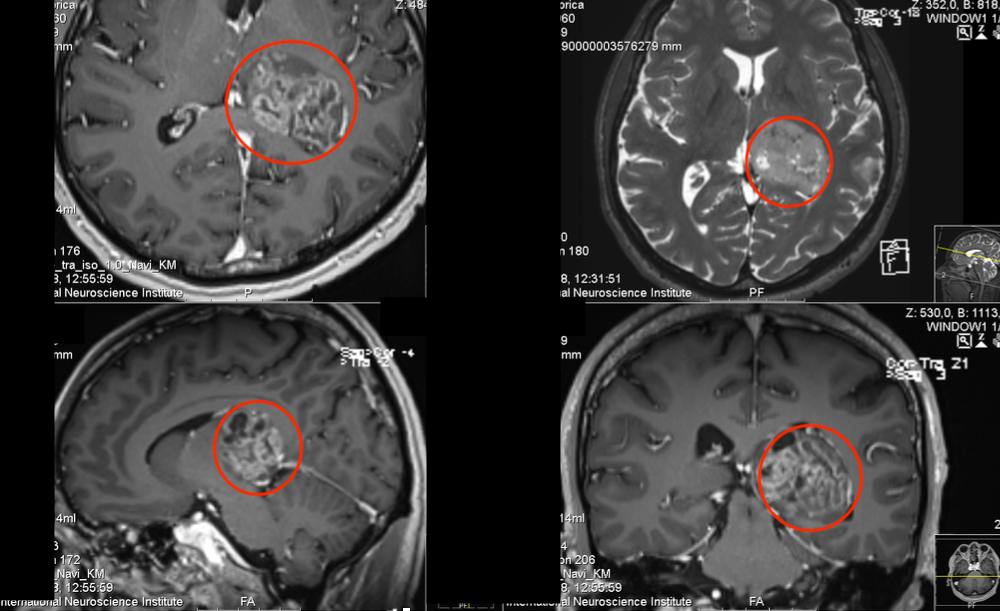

头颅MRI的核心作用

MRI是诊断垂体下丘脑病变的首选检查方法,具有软组织分辨率高、多方位成像的优势。垂体微腺瘤(直径<1厘米)在T1加权像上多表现为低信号,T2加权像呈高信号,动态增强扫描可见正常垂体组织先强化,腺瘤后强化;大腺瘤(直径≥1厘米)可显示肿瘤向鞍上、鞍旁扩展的情况,是否压迫视交叉、累及海绵窦。下丘脑病变在MRI上可显示为下丘脑区域的异常信号影,如颅咽管瘤多表现为囊实性占位,内有钙化;生殖细胞瘤呈等T1等T2信号,增强后明显强化。

CT检查的补充价值

CT对鞍区骨质结构显示清晰,可发现蝶鞍扩大、鞍底骨质吸收或破坏,对于垂体瘤的骨质改变及颅咽管瘤的钙化显示优于MRI。CT脑池造影可显示视交叉池受压情况,帮助评估肿瘤与周围结构的关系。但CT对软组织分辨率低,对于微腺瘤的显示不如MRI,因此通常作为MRI的辅助检查。

其他影像学技术

正电子发射断层扫描(PET-CT)在鉴别垂体瘤的良恶性及寻找转移灶方面有一定价值,如生长抑素受体PET-CT对生长激素瘤的定位诊断率可达90%以上。磁共振波谱分析(MRS)可通过检测病变内的代谢物变化,辅助鉴别肿瘤类型,如颅咽管瘤的MRS可见脂质峰。

内分泌功能检测的诊断意义

基础激素水平测定

包括血清生长激素、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、促甲状腺激素、游离甲状腺素、促肾上腺皮质激素、皮质醇、卵泡刺激素、黄体生成素、雌二醇、睾酮、泌乳素等。如肢端肥大症患者血清GH水平升高,且不受葡萄糖抑制;库欣病患者血清ACTH及皮质醇水平升高,且昼夜节律消失;泌乳素瘤患者血清PRL水平显著升高,一般>200μg/L。

动态功能试验

包括促甲状腺激素释放激素(TRH)刺激试验、促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)刺激试验、生长激素释放激素(GHRH)刺激试验、地塞米松抑制试验、葡萄糖耐量试验等。动态试验有助于鉴别病变的性质及定位,如地塞米松抑制试验不被抑制提示库欣综合征,而垂体性库欣病对大剂量地塞米松抑制试验多数可被抑制。

水盐代谢相关检查

对于疑诊尿崩症的患者,需检测尿比重、尿渗透压、血渗透压及抗利尿激素水平。禁水-加压素试验可鉴别中枢性尿崩症与肾性尿崩症,中枢性尿崩症患者在注射加压素后尿渗透压明显升高,而肾性尿崩症无反应。对于SIADH患者,可见低钠血症、低血浆渗透压,而尿渗透压升高。

鉴别诊断的临床思维框架

垂体瘤与非垂体瘤的鉴别

当鞍区出现占位性病变时,首先需鉴别是否为垂体来源。垂体瘤多位于鞍内,向上生长突破鞍隔,而脑膜瘤、脊索瘤等非垂体肿瘤多位于鞍旁或鞍上,MRI增强扫描可见脑膜尾征等特征性表现。颅咽管瘤多位于鞍上,常有囊变和钙化,与垂体瘤的鉴别要点在于其与垂体的关系,颅咽管瘤多压迫垂体而不是起源于垂体。

功能性与无功能性垂体瘤的鉴别

功能性垂体瘤具有特征性的内分泌症状及激素水平升高,如泌乳素瘤、生长激素瘤等;无功能性垂体瘤则以内分泌功能减退及占位效应为主要表现,激素水平多正常或轻度升高,但需注意部分无功能瘤可分泌亚临床水平的激素,需结合动态试验判断。

下丘脑病变的病因鉴别

下丘脑病变病因多样,包括肿瘤、炎症、外伤、血管性疾病等。肿瘤性病变中,儿童以颅咽管瘤、生殖细胞瘤多见,成人以转移瘤、胶质瘤多见;炎症性病变需考虑自身免疫性下丘脑炎、感染性炎症等;血管性病变如丘脑出血可累及下丘脑,表现为突发昏迷、瞳孔改变等。详细的病史采集、影像学检查及实验室检查有助于病因鉴别。

干预策略与预后管理体系

手术治疗的适应症与术式选择

手术适应症的精准把握

垂体瘤的手术适应症包括:出现视力视野障碍等压迫症状;垂体卒中;药物治疗无效或不能耐受的功能性腺瘤(如泌乳素瘤对溴隐亭耐药);无功能腺瘤进行性增大;怀疑恶性变的垂体瘤。下丘脑肿瘤如颅咽管瘤、生殖细胞瘤等,除少数对放疗敏感的类型外,多需手术切除。对于垂体卒中患者,如出现视力急剧下降、意识障碍等神经功能恶化表现,需紧急手术减压。

手术入路的个体化选择

经鼻蝶窦手术是垂体瘤的首选术式,具有创伤小、恢复快的优势,适用于大多数垂体瘤,包括微腺瘤和向鞍上扩展不严重的大腺瘤。随着神经内镜技术的发展,经鼻蝶入路的适应症不断扩大,甚至可处理部分侵袭性垂体瘤。对于向鞍旁、颅前窝或颅后窝扩展的巨大垂体瘤,以及下丘脑肿瘤,可能需要采用开颅手术,如额下入路、翼点入路等,以充分暴露肿瘤,保护重要神经血管结构。

下丘脑病变手术的特殊挑战

下丘脑肿瘤手术风险较高,因其紧邻重要神经核团和血管。手术目标是在保护下丘脑功能的前提下尽可能切除肿瘤。对于颅咽管瘤,全切除可显著改善预后,但全切除率受肿瘤与下丘脑粘连程度的影响,据《神经外科学杂志》2023年报道,显微外科技术下颅咽管瘤的全切除率可达75%,但术后下丘脑功能障碍的发生率约为30%。术中神经导航、电生理监测等技术的应用可提高手术安全性。

药物治疗的应用场景与方案

功能性垂体瘤的药物选择

泌乳素瘤首选多巴胺受体激动剂治疗,如溴隐亭、卡麦角林,约90%的患者泌乳素水平可降至正常,肿瘤体积缩小。生长激素瘤可使用生长抑素类似物(如奥曲肽、兰瑞肽),能抑制生长激素分泌,使IGF-1水平正常化,约60-70%的患者肿瘤体积可缩小。ACTH瘤的药物治疗包括生长抑素类似物、多巴胺受体激动剂等,但效果不如前两者,对于药物治疗无效者需考虑手术或放疗。

内分泌替代治疗的规范应用

对于垂体功能减退的患者,需长期进行内分泌替代治疗。肾上腺皮质功能减退者首选氢化可的松,早晨剂量较大,下午较小,以模拟生理分泌节律;甲状腺功能减退者需补充左甲状腺素,从小剂量开始逐渐调整至维持量;性腺功能减退者,女性可补充雌激素、孕激素,男性可补充睾酮;生长激素缺乏者,儿童期可使用生长激素替代,成年患者是否替代需根据症状决定。

尿崩症的药物治疗

中枢性尿崩症首选去氨加压素(弥凝)治疗,可通过鼻喷剂或口服给药,能有效减少尿量,缓解烦渴症状。对于部分性尿崩症,也可使用氢氯噻嗪(双氢克尿噻),通过促进钠排泄,减少肾小球滤过率,达到减少尿量的作用。肾性尿崩症则需要针对病因治疗,如停用引起肾性尿崩的药物,补充水分和电解质,避免脱水。

放射治疗的技术进展与适应症

传统放疗与精准放疗的比较

传统外照射放疗(如三维适形放疗、调强放疗)对垂体瘤和下丘脑肿瘤有一定效果,适用于术后残留、复发的肿瘤,以及不能耐受手术的患者。但传统放疗存在对周围正常组织损伤较大的缺点,可能导致垂体功能进一步减退、视神经损伤等并发症。立体定向放射外科(如伽马刀、X刀)具有精准度高、单次剂量大、疗程短的优势,适用于直径<3厘米的肿瘤,对周边组织损伤小,是术后残留微腺瘤的首选辅助治疗方法。

放疗的适应症及时机

对于垂体大腺瘤术后有残留者,尤其是侵犯海绵窦难以全切的肿瘤,可考虑术后放疗;无功能垂体瘤术后复发风险高者,也可术后辅助放疗;对于不能手术的患者,放疗可作为首选治疗。下丘脑肿瘤如生殖细胞瘤对放疗高度敏感,可作为主要治疗手段,联合化疗效果更佳;颅咽管瘤术后残留者,放疗可降低复发率,但需注意放疗对儿童生长发育的影响。

长期随访与并发症管理

内分泌功能的定期监测

垂体下丘脑病变患者治疗后需定期复查激素水平,包括垂体前叶功能(生长激素、甲状腺激素、肾上腺皮质激素、性腺激素、泌乳素)和后叶功能(抗利尿激素)。术后1个月、3个月、6个月及每年需复查,根据结果调整替代治疗方案。对于功能性腺瘤患者,还需监测肿瘤标志物,如生长激素瘤监测IGF-1,ACTH瘤监测皮质醇。

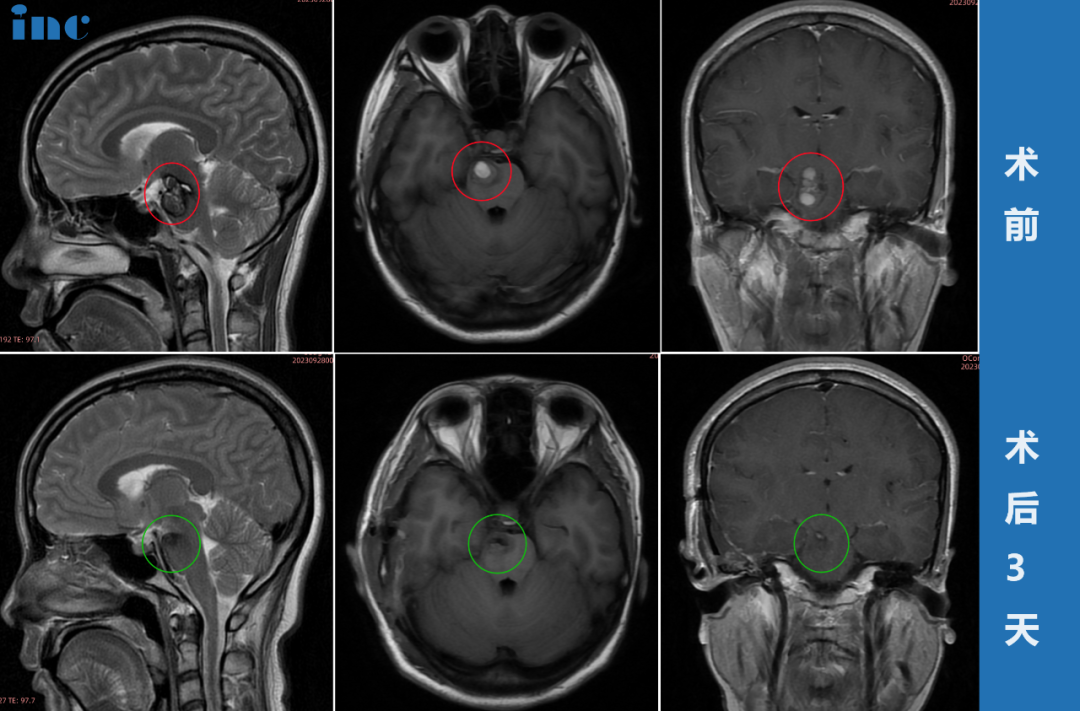

影像学随访的时间节点

术后患者需定期复查头颅MRI,以监测肿瘤是否复发或残留。垂体瘤术后3个月首次复查MRI,以后每年一次;下丘脑肿瘤术后复查频率可根据肿瘤性质调整,如颅咽管瘤术后前2年每6个月复查一次,以后每年一次。如发现肿瘤复发,需及时评估是否需要再次治疗。

常见并发症的管理策略

下丘脑损伤是下丘脑手术最严重的并发症,可导致体温调节异常、摄食障碍、睡眠紊乱、自主神经功能失调等,需加强护理,维持水盐电解质平衡,必要时给予对症治疗。垂体功能减退患者需教育其认识肾上腺危象的表现(如恶心、呕吐、乏力、低血压),出现时及时补充糖皮质激素。尿崩症患者需学会自我监测尿量和体重,调整去氨加压素剂量,避免脱水或水中毒。

垂体下丘脑病变常见问题答疑

如何早期发现垂体下丘脑病变?

早期发现关键在于关注身体异常信号:如出现不明原因的头痛、视力下降、视野缺损;月经紊乱、闭经、溢乳;肢端肥大、面容改变;不明原因的肥胖或消瘦;多饮多尿、口渴难忍等症状时,应及时就医检查。定期体检中可包含垂体激素水平检测,尤其是有家族史或高危人群。

病变治疗后能恢复正常生活吗?

多数患者在规范治疗后可恢复正常生活。功能性垂体瘤如泌乳素瘤通过药物治疗可使激素水平恢复正常,月经生育功能改善;手术全切的垂体瘤患者,如无严重并发症,术后可正常工作生活。但下丘脑病变因涉及复杂神经调节,部分患者可能遗留内分泌或神经功能障碍,需长期管理。

儿童患垂体下丘脑病变会影响生长发育吗?

会有一定影响。儿童期垂体生长激素分泌不足可导致侏儒症,分泌过多则导致巨人症;促性腺激素不足会影响性发育,导致青春期延迟或不发育;下丘脑病变影响摄食中枢可导致肥胖或营养不良,影响生长。早期诊断和治疗可最大限度减少对生长发育的影响。

怀孕会影响垂体下丘脑病变吗?

怀孕可能使部分垂体瘤增大,尤其是泌乳素瘤,因孕期雌激素水平升高可刺激肿瘤生长。因此,患有垂体瘤的女性计划怀孕时,需提前评估肿瘤大小和激素水平,调整治疗方案。孕期需密切监测视力和激素水平,必要时调整药物或考虑手术。

日常饮食需要注意什么?

饮食原则以均衡营养为主,对于合并糖尿病的肢端肥大症患者,需控制碳水化合物摄入;库欣综合征患者易出现高血压、高血糖,应低盐低脂饮食;尿崩症患者需注意补充水分,避免脱水,但也不可过量饮水。下丘脑病变导致肥胖者需控制总热量,增加膳食纤维摄入。

有哪些预防措施?

目前尚无明确预防措施,但保持健康生活方式可降低患病风险:避免长期精神压力过大,保持规律作息;控制体重,避免肥胖;定期体检,早期发现内分泌异常;头部外伤或感染时及时就医,避免累及下丘脑垂体区域。对于有垂体瘤家族史者,需加强监测。

通过系统梳理垂体下丘脑的解剖生理、症状表现、诊断治疗及管理策略,不难发现这一区域病变的复杂性与多系统性。临床实践中,需结合患者的症状特点、影像学特征及内分泌检查结果,制定个体化的诊疗方案,同时加强长期随访管理,以最大限度改善患者预后,提高生活质量。

- 文章标题:垂体下丘脑病变在什么地方什么症状

- 更新时间:2025-06-10 18:02:00

400-029-0925

400-029-0925