在神经外科临床诊疗领域,弥漫性星形细胞瘤作为中枢神经系统肿瘤的重要亚型,始终是学术界与医患群体共同关注的焦点。当患者获取包含 "弥漫性星形细胞瘤" 诊断结论的医学报告时,其对疾病预后的不确定性往往引发显著的焦虑情绪。围绕该疾病的手术干预可行性、术后复发风险等关键临床问题,不仅是患者及其家属迫切需要解答的疑惑,更是神经外科领域亟待深入探讨的重要议题。为此,本文将从病理生理学机制、临床诊疗规范等多学科视角,系统阐述弥漫性星形细胞瘤的相关医学问题。

“弥漫性星形细胞瘤”相关阅读:MAPK通路变异型弥漫性星形细胞瘤疾病、病因和症状全解析

认识弥漫性星形细胞瘤

弥漫性星形细胞瘤起源于中枢神经系统中的星形胶质细胞。星形胶质细胞是神经胶质细胞的一种,它如同大脑的 “守护者”,在维持神经元正常功能、参与血脑屏障构成、调节神经递质代谢等方面发挥着不可或缺的作用 。然而,当这些细胞发生异常增殖,就会形成弥漫性星形细胞瘤。

从病理特征来看,这类肿瘤细胞呈现出弥漫性浸润生长的特点,就像藤蔓一样,沿着神经纤维束向周围脑组织蔓延,边界并不清晰。在世界卫生组织(WHO)的中枢神经系统肿瘤分类中,弥漫性星形细胞瘤通常被归为 Ⅱ 级肿瘤,属于低级别胶质瘤。相较于高级别胶质瘤,它的生长速度相对缓慢,患者在疾病早期可能没有明显症状,但随着肿瘤体积逐渐增大,会压迫周围脑组织,引发一系列神经系统症状,如头痛、癫痫发作、肢体无力、认知功能障碍等。

弥漫性星形细胞瘤的手术治疗

手术的可行性

对于弥漫性星形细胞瘤,手术是重要的治疗手段之一。从理论上讲,只要肿瘤的位置和患者的身体状况允许,手术切除肿瘤能够直接减少肿瘤负荷,缓解肿瘤对周围脑组织的压迫,改善患者的症状。在实际临床操作中,神经外科医生会综合多方面因素来评估手术的可行性。

首先是肿瘤的位置。如果肿瘤位于大脑的 “非功能区”,即切除这部分脑组织不会对患者的重要神经功能,如语言、运动、感觉等造成严重影响,那么手术切除的可能性较大,并且能够较为完整地切除肿瘤。例如,位于额叶前部、颞叶前部等区域的肿瘤,在技术条件允许的情况下,医生可以通过手术尽可能多地切除肿瘤组织。

然而,当肿瘤位于大脑的 “功能区”,如中央前回(运动区)、中央后回(感觉区)、语言中枢等部位时,手术难度会显著增加。这些区域对人体的重要功能起着关键作用,稍有不慎就可能导致患者术后出现严重的肢体瘫痪、失语等并发症。不过,随着神经外科技术的不断进步,如术中神经导航、术中电生理监测等技术的应用,医生能够更加精准地定位肿瘤边界,在保护重要神经功能的前提下,尽可能切除肿瘤。例如,术中神经导航系统可以通过术前的影像学资料,为医生在手术过程中实时显示肿瘤的位置和周围重要结构,就像给医生配备了一个 “精确地图”;术中电生理监测则能够实时监测神经功能,帮助医生避开重要神经纤维束,降低手术风险。

其次是患者的身体状况。患者的年龄、基础疾病、心肺功能等都会影响手术的可行性。对于年龄较大、身体状况较差,合并有严重心肺疾病、肝肾功能不全等基础疾病的患者,手术耐受性较差,手术风险较高,医生需要谨慎评估手术获益与风险,权衡是否进行手术治疗。而对于年轻、身体状况良好的患者,在符合手术指征的情况下,手术治疗往往是首选方案。

手术的目的与方式

弥漫性星形细胞瘤手术的主要目的是最大程度安全切除肿瘤。这里强调 “最大程度” 和 “安全”,是因为受到肿瘤浸润生长特性的限制,完全根治性切除在很多情况下难以实现。手术过程中,医生会在保证患者神经功能不受严重损害的前提下,尽可能多地切除肿瘤组织,以降低肿瘤细胞的数量,为后续治疗创造有利条件。

目前,常用的手术方式是开颅肿瘤切除术。在手术过程中,医生首先会在患者头部合适的位置切开皮肤、肌肉,去除部分颅骨,形成一个手术通道,暴露肿瘤组织。然后,利用显微手术器械,在显微镜下仔细分离肿瘤与周围正常脑组织,逐步切除肿瘤。对于一些位置较深、难以直接暴露的肿瘤,还可以借助神经内镜技术,通过较小的切口和通道,深入到脑内切除肿瘤,这种方式具有创伤小、恢复快等优点 。

此外,对于部分无法完全切除的肿瘤,手术还可以起到明确病理诊断的作用。通过获取肿瘤组织进行病理检查,医生能够更准确地了解肿瘤的生物学特性,为后续制定个性化的治疗方案,如放疗、化疗等提供重要依据。

弥漫性星形细胞瘤的复发情况

复发率相关因素

弥漫性星形细胞瘤虽然属于低级别胶质瘤,但具有较高的复发倾向。研究表明,其复发率受到多种因素的综合影响。

从肿瘤自身特性来看,肿瘤的分子生物学特征是影响复发的关键因素之一。近年来,随着分子病理学研究的不断深入,发现了一些与弥漫性星形细胞瘤预后和复发相关的分子标志物。例如,异柠檬酸脱氢酶(IDH)基因突变在弥漫性星形细胞瘤中较为常见,携带 IDH 基因突变的患者预后相对较好,复发时间可能相对较晚,复发率也相对较低;而 TERT 启动子突变则与肿瘤的恶性进展和较高的复发风险相关 。此外,肿瘤的增殖活性也是重要因素,通常通过检测肿瘤细胞的 Ki-67 增殖指数来评估。Ki-67 指数越高,说明肿瘤细胞增殖越活跃,复发的可能性也就越大。

手术切除程度对复发率有着直接影响。如果手术能够实现肿瘤的肉眼全切(即术中肉眼观察肿瘤已完全切除),患者的复发时间会相对延迟,复发率也会降低。但由于肿瘤的弥漫性浸润生长特点,很多时候难以达到真正的全切,残留的肿瘤细胞就成为日后复发的根源。即使是次全切除或部分切除肿瘤,后续也需要通过放疗、化疗等辅助治疗手段来进一步控制肿瘤生长,降低复发风险。

患者的个体差异也会影响复发情况。年龄是一个重要因素,一般来说,年轻患者的身体状况和免疫力相对较好,对治疗的耐受性较强,复发时间可能相对较晚;而老年患者由于身体机能下降,肿瘤复发的可能性相对较高,且复发后的进展速度可能更快。此外,患者的依从性也很关键,如果患者能够严格按照医生的建议,定期进行复查,规范接受后续的辅助治疗,及时发现并处理可能出现的问题,也有助于降低复发风险。

复发后的表现与处理

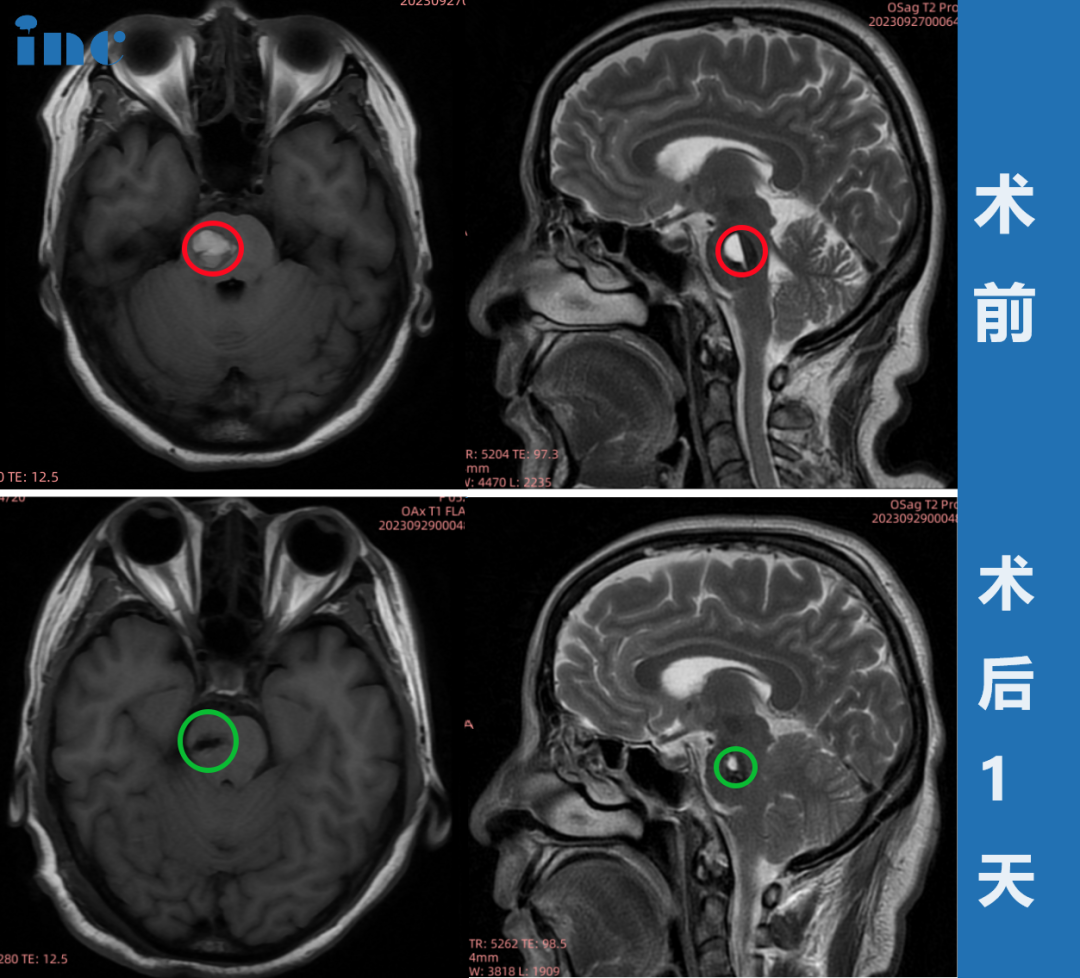

当弥漫性星形细胞瘤复发时,患者可能会再次出现与初发时相似的症状,如头痛加重、癫痫发作频率增加、肢体无力症状恶化等,也可能出现新的神经系统症状。一旦怀疑肿瘤复发,医生会安排患者进行头颅磁共振成像(MRI)等检查,以明确肿瘤复发的部位、大小及与周围组织的关系。

对于复发的弥漫性星形细胞瘤,治疗方案的选择需要根据患者的具体情况综合考虑。如果患者身体状况允许,且肿瘤的位置适合再次手术,手术切除仍然是重要的治疗手段。再次手术可以切除复发的肿瘤组织,缓解症状,延长患者的生存期。但由于手术区域存在粘连等情况,再次手术的难度和风险会相对增加。

如果无法进行手术,放疗和化疗则成为主要的治疗方法。放疗可以通过高能射线杀死肿瘤细胞或抑制其生长,常用的放疗方式包括外照射放疗和立体定向放疗等;化疗则是利用化学药物作用于肿瘤细胞,干扰其生长和繁殖,目前针对弥漫性星形细胞瘤常用的化疗药物有替莫唑胺等 。此外,近年来,随着精准医学的发展,一些靶向治疗药物和免疫治疗方法也在探索用于弥漫性星形细胞瘤的治疗,为复发患者带来了新的希望。

弥漫性星形细胞瘤延伸更多问答

弥漫性星形细胞瘤手术前需要做哪些准备?

在手术前,患者需要进行全面的身体检查,包括血常规、血生化、凝血功能、心电图、心脏超声、胸部 X 线或 CT 等,以评估身体状况,判断是否存在手术禁忌证。同时,还需要进行头颅 MRI、磁共振波谱成像(MRS)、功能磁共振成像(fMRI)等神经系统检查,进一步明确肿瘤的位置、大小、与周围重要结构的关系,为手术方案的制定提供详细信息。此外,患者需要调整生活方式,戒烟戒酒,保证充足的睡眠和营养摄入,以提高身体对手术的耐受性。医生还会与患者及其家属充分沟通,告知手术的风险、可能出现的并发症以及术后的注意事项等,让患者和家属做好心理准备。

弥漫性星形细胞瘤术后如何护理?

术后护理对于患者的恢复至关重要。在生命体征监测方面,需要密切观察患者的体温、血压、心率、呼吸等生命体征,及时发现异常并处理。伤口护理要保持手术切口清洁干燥,按照医生的要求定期换药,防止伤口感染。在饮食上,术后初期患者可能需要禁食,待胃肠功能恢复后,逐渐从流食、半流食过渡到正常饮食,注意营养均衡,多摄入富含蛋白质、维生素的食物。患者的体位也很重要,一般术后去枕平卧 6 小时,之后根据病情和医生建议调整体位。此外,要关注患者的心理状态,由于疾病和手术的影响,患者可能会出现焦虑、抑郁等情绪,家属和医护人员要给予关心和支持,帮助患者树立战胜疾病的信心。同时,按照医生的嘱咐,定期带患者进行复查,监测病情变化。

除了手术、放疗和化疗,还有其他治疗弥漫性星形细胞瘤的方法吗?

除了传统的手术、放疗和化疗外,近年来一些新兴的治疗方法也在不断探索和研究中。例如,肿瘤电场治疗(TTFields)是一种利用交替电场抑制肿瘤细胞有丝分裂的治疗方法,已在部分胶质瘤患者中显示出一定的疗效;免疫治疗通过激活患者自身的免疫系统来攻击肿瘤细胞,如免疫检查点抑制剂、肿瘤疫苗等,目前处于临床试验阶段,初步结果令人期待;基因治疗则是通过改变肿瘤细胞的基因表达,从根本上抑制肿瘤的生长和发展,虽然还处于研究早期,但为未来的治疗提供了新的思路。

- 文章标题:弥漫性星形细胞瘤能手术吗?复发率高吗?

- 更新时间:2025-06-21 18:01:28

400-029-0925

400-029-0925