当影像报告上出现“胶质瘤”字样,患者最常涌起的许多疑问往往直指核心:胶质瘤生长速度很快吗?良性会变恶性吗?它会在我的大脑里疯狂扩张吗?现在看起来温和的肿瘤,未来会不会变得凶险?这些担忧源于对胶质瘤本质的模糊认知。胶质瘤并非单一疾病,其生长速度跨度极大,从近乎停滞到猛烈侵袭不等;而“良性胶质瘤”的概念在神经肿瘤学中具有特殊含义,其向更高恶性级别演变的可能性真实存在,但路径与规律远比想象中复杂。理解其生长动力学和转化潜能,是制定精准治疗策略的基石。

一、胶质瘤生长速度:从静默休眠到猛烈侵袭

胶质瘤的生长速率绝非千篇一律,它被深刻烙印上肿瘤分级与分子特征的印记:

WHO分级体系的决定性作用:

WHO 1级(如毛细胞星形细胞瘤): 生长极其缓慢,生物学行为近乎良性。肿瘤细胞高度分化,增殖活性极低(Ki-67指数常<1%)。它们可能在儿童或青少年时期被发现,并在多年甚至十数年内保持稳定,仅因体积增大或位置关键引起症状(如阻塞脑脊液通路致脑积水)才需干预。手术全切常可治愈。

WHO 2级(弥漫性星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤等): 属于“低级别胶质瘤”,但本质是弥漫浸润性肿瘤。生长速度缓慢但持续,平均每年线性直径增长仅数毫米。然而,其致命之处在于肿瘤细胞会沿着神经纤维束和血管周围间隙广泛浸润至看似正常的脑组织中,使得“全切”在影像和肉眼层面都难以实现。即便生长不快,随时间推移(常以年计),体积增大和浸润累积终将引发神经功能损害。

WHO 3级(间变性星形细胞瘤、间变性少突胶质细胞瘤等): 生长速度显著加快,呈现“中等级别”恶性。肿瘤细胞异型性明显,核分裂像增多,增殖活性升高(Ki-67指数常在5%-15%或更高)。除了持续浸润,其生长更具侵袭性,可能在相对较短的时间内(数月到一两年)导致临床症状明显恶化。新生血管形成开始显现。

WHO 4级(胶质母细胞瘤,GBM): 成人中最常见且最具侵袭性的原发脑瘤。生长速度极快,呈爆发性、指数级增长,肿瘤体积可在数周至数月内显著增大。其标志性特征包括:高度异型的细胞、大量核分裂像、显著微血管增生、以及特征性的肿瘤中心坏死(假栅栏样坏死)。Ki-67指数常>15%-20%,甚至更高。肿瘤细胞不仅广泛浸润,还具有极强的促血管生成和破坏血脑屏障能力,使得肿瘤呈现“蟹足样”生长,边界模糊不清。从出现症状到确诊,间隔往往很短。

分子特征:驱动生长引擎的密钥:

IDH突变: 是好消息的重要标志,常见于较低级别(2级、3级)胶质瘤和继发性GBM。携带IDH突变的肿瘤(尤其同时伴有1p/19q共缺失的少突胶质细胞瘤)整体生长相对较慢,对治疗(放化疗)更敏感,患者生存期显著长于IDH野生型肿瘤。IDH突变犹如给肿瘤引擎加了一道限制阀。

TERT启动子突变、EGFR扩增、PTEN缺失、CDKN2A/B缺失: 这些分子事件常见于高级别胶质瘤(尤其原发性GBM),是驱动失控性增殖、侵袭和血管生成的关键推手。它们共同构成了肿瘤高速生长的分子基础。

MGMT启动子甲基化: 虽不直接决定初始生长速度,但影响肿瘤对替莫唑胺(常用化疗药)的敏感性。甲基化状态好的肿瘤,化疗能更有效地遏制其生长势头。

二、“良性”胶质瘤:一个需要谨慎解读的概念

在公众认知中,“良性”常等同于无害且不会恶变。但在胶质瘤领域,这个概念充满陷阱:

相对“良性”:仅指低级别和缓慢生长:

严格意义上,只有WHO 1级的胶质瘤(如毛细胞星形细胞瘤、室管膜下巨细胞星形细胞瘤)可被宽泛地称为“良性”。它们边界相对清晰,浸润性极弱或无,手术全切后复发率很低,长期预后通常极佳。

WHO 2级胶质瘤(低级别弥漫性胶质瘤)虽被习惯称为“良性”或“低度恶性”,但这极易引起误解。 其核心特征——弥漫浸润性生长——决定了它们本质上是恶性的,只是恶性程度较低、进展较慢。它们无法像真正的良性肿瘤(如脑膜瘤)那样被彻底“根除”,且几乎必然随时间进展。将其称为“惰性恶性肿瘤”或许更贴切。

胶质瘤恶变转化:低级别向高级别的必然之路?

转化是规律而非例外: 对于弥漫性生长的低级别胶质瘤(WHO 2级),向更高级别(3级甚至4级)演变是其自然病程中几乎不可避免的结局。这是其内在生物学特性决定的,而非“良性变恶性”的突变。这个过程被称为“恶性转化”或“间变”。

转化时间窗差异巨大: 转化发生的时间点难以预测。部分患者可能在确诊后数年甚至十多年保持稳定,而另一些患者可能在较短时间内(如1-3年)就出现升级。分子分型是重要预测因子(如IDH突变型通常转化时间更长)。

转化的标志: 当肿瘤出现以下变化时,高度提示已转化为高级别(3级或4级):

临床症状突然恶化或快速进展: 如头痛加剧、新发癫痫、肢体无力、言语障碍等。

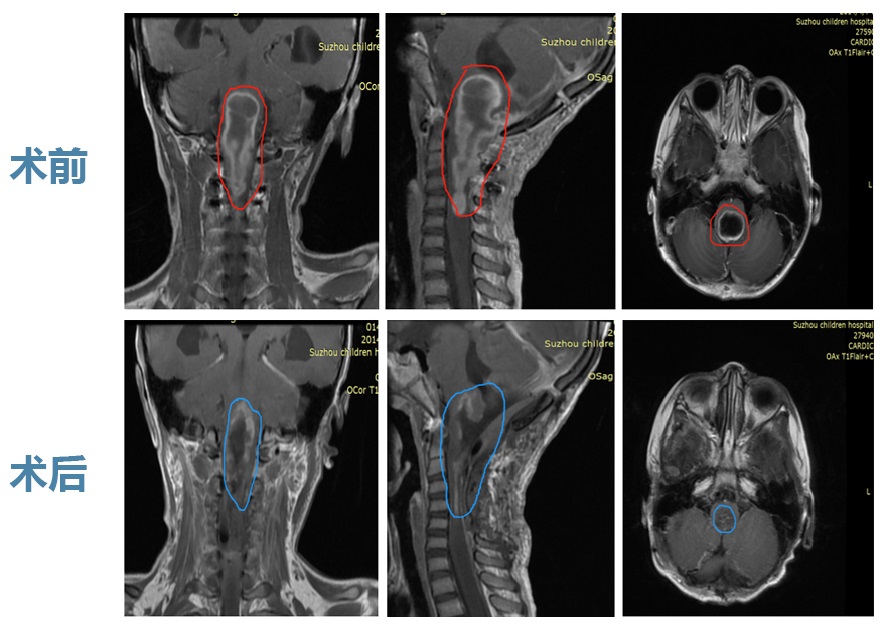

影像学(MRI)进展: 肿瘤体积快速增大;出现明显强化灶(提示血脑屏障破坏加剧,是高级别的重要标志);原有病灶内或周边出现坏死区;灌注成像显示局部脑血流量显著增加。

病理学升级: 活检或手术标本显示细胞密度显著增高、核异型性加剧、核分裂像大量增多、出现微血管增生或坏死(提示进入4级)。

三、胶质瘤发展与性质转化的关键窗口

面对胶质瘤(尤其是低级别),定期、规范的监测是生命线:

影像学随访:

标准方案: 规律的脑部MRI检查(通常包括T1. T2. FLAIR, DWI, 增强T1序列)是基石。随访间隔根据初始分级、切除程度、分子特征和临床稳定性决定(如术后初期每3-6个月,稳定后可延长至6-12个月或更长)。

警惕“红色信号”: 新出现或范围扩大的异常对比强化;FLAIR像上肿瘤范围快速扩展;出现瘤内坏死;灌注参数(rCBV)显著升高;DWI显示明显扩散受限。这些征象强烈提示肿瘤进展或向高级别转化。

临床神经功能评估: 医生定期进行神经系统检查,患者密切关注自身症状变化(头痛模式改变、新发或加重的癫痫、认知功能下降、运动/感觉障碍、语言问题等),任何新发或进展的症状都需立即就医评估。

分子病理的再评估: 当怀疑进展或转化时,再次获取肿瘤组织进行病理和分子检测至关重要(通过手术切除或立体定向活检)。这不仅确认了级别变化,更能更新分子分型(如是否出现了新的驱动突变),为后续治疗选择提供精准依据。

四、应对策略:与胶质瘤生长的博弈

治疗的核心目标是延缓生长、阻止转化、最大限度保护神经功能:

WHO 1级(真性“良性”):

手术全切是治愈性手段。无法全切且持续生长的,可考虑放疗或罕见情况下化疗。

WHO 2级(低级别弥漫性):

观察等待: 对于无症状、小体积、手术风险高、或IDH突变且切除满意的患者,密切监测可能是初始选择。

积极干预: 存在高危因素(如年龄>40岁、肿瘤体积大、跨越中线、IDH野生型、未全切)、出现症状或影像显示进展时,需治疗。

治疗组合: 尽可能大安全范围手术切除是基础。术后根据分子分型和风险分层,选择放疗和/或化疗(如PCV方案或替莫唑胺)。目标是尽可能延缓肿瘤生长和向高级别转化的时间。

WHO 3级 & 4级(高级别):

需要更积极的综合治疗。标准方案包括:尽可能大程度安全切除手术,术后同步放疗+替莫唑胺化疗,后续序贯替莫唑胺辅助化疗。根据分子特征(如MGMT甲基化状态、IDH突变状态)、患者状态和复发情况,可加入靶向治疗、肿瘤电场治疗(TTFields)、免疫治疗(临床试验为主)或再次手术/放疗。治疗目标是控制肿瘤生长、延长生存期、维持生活质量。

- 文章标题:胶质瘤生长速度很快吗?良性会变恶性吗?

- 更新时间:2025-06-29 15:56:54

400-029-0925

400-029-0925