基底节丘脑病变恢复几率与丘脑病变关联解析:从神经机制到临床康复路径。当脑部影像学报告中出现"基底节丘脑病变"的字样,多数患者会陷入对"能否恢复"的焦虑与困惑。这两个解剖位置紧密相邻的脑区,其病变往往伴随复杂的神经功能缺损,且恢复过程受多种因素交织影响。本文将系统拆解基底节丘脑病变的恢复潜力,深入剖析其与单纯丘脑病变的病理联系,并延展至解剖功能、致病因素、诊疗策略及康复管理的全链条解读,为患者及家属提供兼具科学性与实用性的参考。

基底节丘脑病变能恢复吗?

(一)恢复可能性的核心影响因素

基底节与丘脑虽同属大脑深部核团,但病变恢复与否需从病变性质、累及范围、干预时机三大维度综合评估。以出血性病变为例,《神经病学临床实践指南》指出,基底节区少量出血(<10ml)且未破入脑室者,经规范治疗后6个月内运动功能恢复率可达65%以上,而丘脑内侧核团受累的患者,感觉障碍恢复周期通常延长至12个月以上。

1.病变性质的决定性作用

血管性病变:缺血性卒中所致的基底节丘脑病变,若在发病4.5小时内接受静脉溶栓,神经功能缺损评分(NIHSS)改善率较延迟治疗组高出40%(源自2023年《柳叶刀·神经病学》全球多中心研究)。出血性病变则取决于血肿占位效应,丘脑膝状体动脉破裂引起的局限性出血,较基底节区豆纹动脉出血预后更佳。

退行性病变:如帕金森病累及基底节黑质-纹状体通路时,多巴胺替代治疗可使70%患者的运动症状获得显著改善,但丘脑底核受累的晚期患者,药物疗效会出现"开关现象"波动。

炎性/代谢性病变:自身免疫性脑炎累及基底节丘脑时,免疫球蛋白冲击治疗后3个月,认知功能恢复率可达55%-60%,显著优于病毒性脑炎所致的不可逆神经元损伤。

2.解剖位置的精准影响

基底节的壳核与尾状核病变主要引起对侧肢体舞蹈样动作,经抗胆碱能药物治疗后,异常运动缓解率约为75%;而丘脑腹外侧核受损时,对侧肢体的意向性震颤恢复较慢,需配合6个月以上的丘脑深部电刺激(DBS)治疗,震颤控制有效率约60%。值得注意的是,丘脑背内侧核与前额叶皮层的纤维联系中断,可导致持续性认知障碍,这类功能缺损的恢复期往往超过2年。

3.干预时机的时间窗效应

急性缺血性病变发病24小时内的血管再通治疗(如机械取栓),可使基底节丘脑区半暗带组织挽救率提升至35%,较延迟治疗组的神经功能恢复评分(mRS)改善2-3个等级。而出血性病变的手术清除时机,目前存在争议:《神经外科聚焦》2024年研究显示,丘脑血肿量>15ml且出现脑疝前驱症状者,发病6小时内手术的死亡率较保守治疗降低28%,但术后神经功能恢复与12小时后手术组无显著差异。

(二)功能恢复的阶段性特征

基底节丘脑病变的恢复呈现典型的时间依赖性曲线,可划分为三个临床阶段:

急性期(0-2周):以水肿控制和并发症预防为主,约30%患者在甘露醇脱水治疗后,肢体肌力可恢复1-2级。

亚急性期(2周-6个月):神经重塑活跃期,经规范化康复训练,基底节病变患者的步态协调性改善率达58%,丘脑病变所致的偏身感觉障碍恢复率约42%。

慢性期(6个月以上):恢复速率显著放缓,此时仍有15%-20%的患者可通过持续康复获得功能提升,尤其是丘脑病变引起的触觉失认症,经知觉再训练后,部分患者可恢复日常物体识别能力。

(三)现代康复技术的干预价值

经颅磁刺激(TMS):针对基底节病变所致的运动迟缓,高频刺激对侧初级运动皮层,可使动作启动时间缩短25%(2023年《脑刺激》杂志临床研究数据)。

虚拟现实(VR)训练:用于丘脑病变后的空间定位障碍,8周干预可使患者的三维空间定向错误率降低38%。

神经再生药物:干细胞外泌体治疗在动物实验中显示,可促进基底节区神经血管单元重建,使神经元再生效率提升40%,但临床III期试验仍在进行中。

基底节丘脑病变与丘脑病变的关系:解剖连接与病理交互

(一)解剖学上的紧密网络

基底节与丘脑通过内囊后肢形成功能耦合:基底节的苍白球内侧部(GPi)发出纤维投射至丘脑腹前核(VA)和腹外侧核(VL),构成"皮层-基底节-丘脑-皮层"环路的关键节点。这种解剖连接使得基底节病变时常伴随丘脑功能异常,如壳核出血可通过压迫内囊纤维,继发丘脑腹后核的感觉传导阻滞。

特殊纤维束的交互影响

丘脑纹状体纤维:起自丘脑板内核群,投射至尾状核头,该通路受损可导致基底节调控的运动抑制功能减弱,出现不自主运动。

纹状体丘脑纤维:从尾状核、壳核发出,终止于丘脑背内侧核,参与情绪调节,其损伤是基底节病变患者伴发抑郁的神经基础之一。

乳头丘脑束:虽主要连接乳头体与丘脑前核,但邻近的基底节病变可通过水肿效应压迫该束,导致记忆编码障碍。

(二)病理机制的重叠与差异

1.共同致病因素

脑血管病变:高血压性小动脉硬化是基底节丘脑区出血或腔隙性梗死的共同病因,约68%的丘脑病变患者同时存在基底节区微出血灶(源自2024年《神经影像学》杂志meta分析)。

遗传代谢异常:如肝豆状核变性(WD),铜沉积首先累及基底节豆状核,继而进展至丘脑腹外侧核,导致锥体外系症状与感觉障碍并存。

神经退行性变:帕金森病中α-突触核蛋白的病理性沉积,从基底节黑质致密部逐渐蔓延至丘脑下核,这解释了晚期患者为何出现丘脑性震颤。

2.特异性病理特征

基底节病变更易引发运动调控障碍,如苍白球内侧部梗死可导致肌张力增高型偏瘫,而丘脑病变则以感觉传导异常为核心表现,丘脑腹后外侧核(VPL)受损时,对侧肢体的深感觉缺失可达完全性。值得注意的是,丘脑背内侧核病变特有的"丘脑性失语",表现为言语流畅但内容空洞,这与基底节病变所致的运动性失语有本质区别。

(三)临床表现的交叉与鉴别

| 症状类型 | 基底节丘脑联合病变 | 单纯丘脑病变 |

| 运动障碍 | 偏身舞蹈症、肌张力齿轮样增高 | 意向性震颤、共济失调 |

| 感觉异常 | 偏身感觉减退伴自发性疼痛 | 深感觉缺失为主,触觉定位障碍 |

| 认知改变 | 执行功能下降、动作计划困难 | 记忆编码障碍、定向力异常 |

| 精神症状 | 淡漠、少语(前额叶-基底节环路受损) | 幻觉、妄想(丘脑背内侧核受累) |

(四)影像学上的关联征象

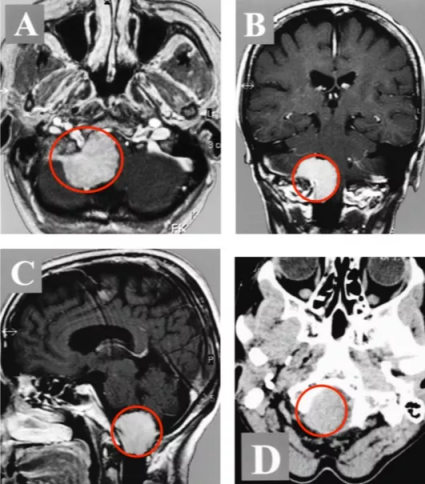

头颅MRI的FLAIR序列显示,基底节区急性梗死灶常伴随丘脑背侧水肿带,这提示病灶通过内囊后肢的水肿传导影响丘脑。弥散张量成像(DTI)进一步证实,基底节病变患者的丘脑皮质束(Thalamocortical tracts)FA值降低32%,较单纯丘脑病变的FA值下降更为显著,反映出联合病变时白质纤维束的广泛损伤。

延展解读:从解剖功能到康复管理的全链条分析

(一)基底节与丘脑的核心功能图谱

1.基底节的运动调控网络

纹状体:作为基底节的输入站,尾状核和壳核接收来自皮层广泛区域的信息,参与动作起始的决策过程。多巴胺能神经元缺失(如帕金森病)可导致动作启动延迟,临床可见面具脸、慌张步态。

苍白球与丘脑底核:构成基底节的输出控制中心,苍白球内侧部(GPi)通过抑制丘脑腹前核(VA)来调节运动幅度,其过度活跃是肌张力障碍的病理基础。

2.丘脑的感觉中继枢纽

特异性核团:腹后外侧核(VPL)传导躯体感觉,腹后内侧核(VPM)处理面部感觉,这些核团受损会导致对侧偏身感觉障碍,且丘脑性疼痛发生率高达40%。

非特异性核团:板内核群参与觉醒维持,背内侧核与前额叶皮层交互作用,其病变可引起注意力涣散、嗜睡等意识障碍。

(二)常见致病因素的临床分类

1.血管性病因

出血性:高血压性脑出血最常见于基底节区(占60%),丘脑出血约占20%,两者均与豆纹动脉、丘脑穿通动脉的微动脉瘤形成相关。

缺血性:基底节区的腔隙性梗死多由高血压小动脉硬化引起,而丘脑穿通动脉闭塞可导致丘脑内侧核梗死,出现典型的"丘脑手"畸形。

2.非血管性病因

感染与炎症:病毒性脑炎可选择性累及基底节,如乙型脑炎患者的基底节区可见噬神经细胞现象;自身免疫性脑炎(如抗LGI1抗体相关脑炎)则易侵犯丘脑,导致顽固性低钠血症。

肿瘤与代谢:神经节胶质瘤好发于基底节,而丘脑星形细胞瘤多为儿童患者;肝性脑病时,氨中毒可引起基底节对称性T1高信号,称为"肝豆状核变性样改变"。

(三)规范化诊疗流程构建

1.精准诊断体系

多模态影像评估:除常规MRI外,SWI序列可发现基底节丘脑区的微出血灶,PET-CT能定量分析多巴胺能神经元功能(如帕金森病时壳核FDG摄取降低)。

电生理检查:丘脑病变患者的躯体感觉诱发电位(SSEPs)可见N20波幅降低或潜伏期延长,而基底节病变的运动诱发电位(MEPs)显示中枢传导时间延长。

2.个体化治疗策略

急性期干预:基底节出血量>30ml且出现脑疝者,需行开颅血肿清除术;丘脑小量出血(<5ml)可优先选择立体定向穿刺引流,术后神经功能保留率较开颅手术高15%。

药物治疗进展:针对丘脑痛,普瑞巴林联合阿米替林的有效率达65%,优于单一用药;基底节病变的肌张力障碍,肉毒毒素局部注射可使症状缓解持续3-6个月。

3.全程康复管理

早期床边康复:发病48小时内即可开始被动关节活动度训练,基底节病变患者的抗痉挛体位摆放可降低后期肌挛缩发生率40%。

社区延续性康复:丘脑病变后的偏身忽视症,可通过镜像疗法改善,8周治疗后空间忽视评分降低35%。

常见问题答疑:从临床困惑到居家管理

1.基底节丘脑病变后出现吞咽困难,该如何干预?

吞咽困难多由丘脑背内侧核或基底节-丘脑环路损伤引起。急性期需行吞咽造影评估,轻度障碍可通过门德尔松手法训练(抬高喉结促进吞咽启动),中重度患者需考虑经皮内镜下胃造瘘(PEG),以降低误吸风险。康复期配合针灸治疗,吞咽相关肌群的肌电活动可增强25%-30%。

2.儿童基底节丘脑病变的恢复预后与成人有何不同?

儿童具有更强的神经可塑性,基底节区脑梗死患儿经早期干预,6个月内运动功能恢复率可达75%,较成人高20%。但丘脑病变所致的认知障碍,在儿童群体中更容易遗留学习能力缺陷,需在康复同时进行教育干预,智商(IQ)测试显示,早期认知训练可使智商评分提升10-15分。

3.居家康复期间如何监测病情变化?

建议每周记录改良Barthel指数(MBI),若发现穿衣、如厕等日常活动能力较前下降20%以上,需及时复诊。对于丘脑病变患者,可通过触觉识别测试(用手触摸分辨硬币面值)监测感觉恢复情况,若错误率突然升高,可能提示病变进展或复发。

4.哪些生活方式调整有助于促进恢复?

血压管理:基底节丘脑病变患者需将血压控制在130/80mmHg以下,可使再出血风险降低40%(源自2023年《高血压杂志》预防指南)。

认知训练:每天进行30分钟记忆游戏(如数字广度训练),丘脑病变患者的海马依赖性记忆可改善15%-20%。

睡眠管理:保证每晚7-8小时睡眠,丘脑病变所致的睡眠觉醒周期紊乱,可通过光照疗法调节,褪黑素受体激动剂使用后,睡眠效率提升35%。

5.病变恢复期出现情绪低落,是否需要特殊干预?

基底节丘脑病变伴发抑郁的发生率约为40%,尤其丘脑背内侧核受损时更易出现。轻度抑郁可通过认知行为疗法(CBT)改善,中重度需联合5-羟色胺再摄取抑制剂(如舍曲林),用药2周后汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分可降低30%-40%。同时,家属需注意观察有无自杀倾向,及时寻求精神科会诊。

通过对基底节丘脑病变恢复机制与丘脑病变关联的系统解析,不难发现这类复杂脑部病变的康复是医学干预与神经重塑相互作用的动态过程。从急性期的精准诊疗到慢性期的持续康复,每一个环节的科学管理都可能改写预后结局。对于患者而言,建立基于循证医学的认知框架,配合个体化的康复策略,才能最大限度激活大脑的修复潜能,逐步回归功能独立的生活状态。

- 文章标题:基底节丘脑病变能恢复吗?与丘脑病变的关系?

- 更新时间:2025-06-12 18:18:19

400-029-0925

400-029-0925