甲状腺功能亢进(简称“甲亢”)作为常见的内分泌疾病,其对全身多个系统的影响已被广泛认知。但许多患者可能并不清楚,甲亢与垂体、下丘脑之间存在着密切的调控关联,当甲状腺激素分泌异常时,这一精密的内分泌轴可能失衡,进而引发垂体与下丘脑的器质性或功能性病变。

甲状腺激素的分泌受下丘脑-垂体-甲状腺轴(HPT轴)的严格调控,这一系统如同精准的“交响乐团”,各组分间通过正负反馈机制维持动态平衡。下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)经门脉系统作用于垂体前叶,促使促甲状腺激素(TSH)细胞合成并释放TSH,TSH再刺激甲状腺滤泡细胞分泌甲状腺素(T3、T4)。当血液中T3、T4浓度升高时,又会反向抑制下丘脑TRH和垂体TSH的分泌,形成闭合的负反馈环路。

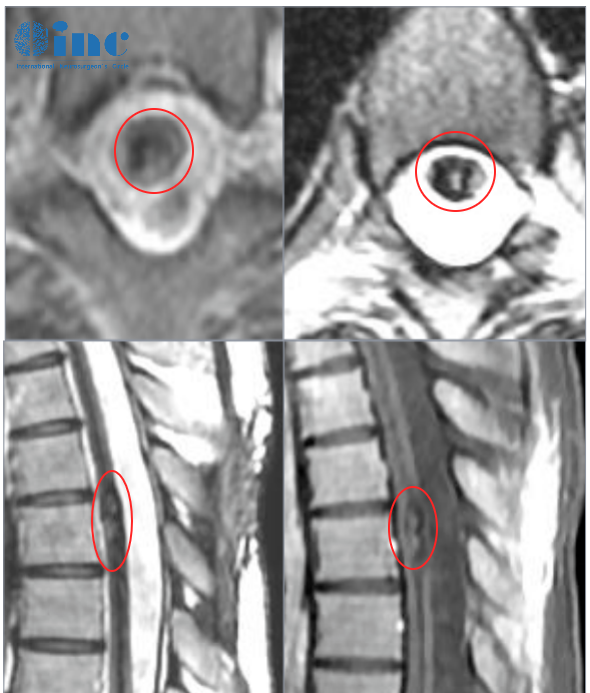

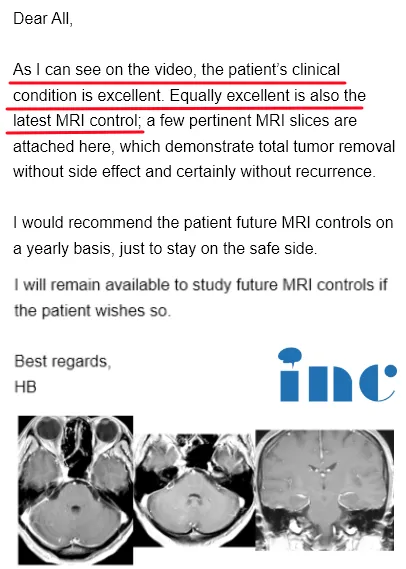

在甲亢状态下,甲状腺自主或因其他因素过度分泌T3、T4,打破了这一平衡。此时血清中高水平的甲状腺激素会强烈抑制垂体TSH细胞,导致血清TSH水平降低——这也是临床诊断甲亢的重要指标之一。但值得注意的是,这种抑制并非单一维度:研究显示,约15%-20%的Graves病(最常见的甲亢类型)患者会出现垂体TSH细胞的代偿性变化,部分病例可观察到垂体体积轻度增大,甚至形成所谓的“垂体反应性增生”。

下丘脑作为内分泌调节的“司令部”,除分泌TRH外,还参与调控多种激素(如生长激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素等)的释放。甲亢时,过量的甲状腺激素可通过血脑屏障影响下丘脑神经元的功能,干扰其对多种激素分泌的调节,尤其是对生殖轴、生长轴的影响已被多项研究证实。例如,甲亢女性患者常见的月经紊乱,部分即与下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)分泌节律异常有关。

病理机制

(一)反馈抑制失衡与垂体细胞代偿性改变

当甲状腺激素持续高于正常水平时,垂体TSH细胞会受到强烈的负反馈抑制。在这一过程中,部分细胞可能发生形态学改变:电镜下可见TSH细胞胞质内分泌颗粒减少,粗面内质网扩张,呈现“去功能化”状态。但临床更值得关注的是,约5%-8%的甲亢患者会出现垂体不对称性增大,影像学(如MRI)表现为垂体柄偏移或局部隆起,这种改变易被误认为垂体腺瘤。

一项发表于《Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism》的研究追踪了120例Graves病患者,发现其中18例(15%)在甲亢未控制阶段出现垂体体积增大,且增大程度与血清游离T4水平呈正相关(r=0.42,P<0.01)。当甲亢得到控制后,12例患者的垂体体积逐渐恢复正常,提示这种改变具有可逆性。但需警惕的是,长期未控制的甲亢可能导致垂体细胞发生不可逆的增生,甚至诱发垂体微腺瘤——尽管这类病例在临床相对少见,但其鉴别诊断至关重要。

(二)下丘脑神经内分泌功能紊乱

下丘脑的神经内分泌细胞对甲状腺激素极为敏感。甲亢时,过量的T3可通过与下丘脑神经元内的甲状腺激素受体(TRs)结合,直接影响TRH基因的转录,导致TRH分泌减少。这种减少不仅作用于垂体TSH调节,还会波及其他下丘脑激素的分泌。例如,研究发现甲亢患者下丘脑生长激素释放激素(GHRH)的分泌可能受到抑制,进而导致血清胰岛素样生长因子-1(IGF-1)水平降低,这也是部分甲亢患者出现生长发育迟缓或骨量丢失的机制之一。

此外,下丘脑的体温调节中枢、摄食中枢也可能受甲亢影响。临床常见甲亢患者出现低热、食欲亢进,部分即与下丘脑体温调定点上移、摄食中枢兴奋性增加有关。更值得关注的是,下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)在甲亢时也可能出现异常:约30%的甲亢患者血清促肾上腺皮质激素(ACTH)及皮质醇水平升高,这种改变可能与下丘脑促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)分泌增加有关,进而导致机体应激反应增强。

(三)免疫机制与血管因素的协同作用

Graves病作为自身免疫性疾病,其免疫系统紊乱可能不仅局限于甲状腺。研究发现,部分Graves病患者血清中存在针对垂体细胞的自身抗体,这些抗体可能通过分子模拟机制与垂体TSH细胞表面抗原结合,诱发炎症反应。一项对Graves病患者垂体MRI的分析显示,伴有垂体增大的患者血清中抗TSH受体抗体(TRAb)滴度显著高于无垂体改变者,提示免疫因素可能参与了垂体病变的发生。

此外,甲亢时全身代谢亢进,垂体血流量可能增加。长期高血流状态可能导致垂体局部血管内皮功能异常,甚至诱发微小血管病变,这在合并糖尿病或高血压的甲亢患者中更为明显。这种血管因素可能与垂体细胞的代偿性增生相互作用,促进垂体病变的进展。

临床症状

(一)垂体病变相关症状

甲亢合并垂体病变时,症状的出现与垂体受累的部位及程度密切相关。当垂体TSH细胞受反馈抑制为主时,患者可能仅表现为甲亢本身的症状,如心悸、多汗、消瘦等,而垂体相关症状并不突出。但当出现垂体增生或腺瘤时,可能出现以下表现:

1.占位效应相关症状:约10%-15%的垂体增大患者可出现头痛,多为双侧颞部或枕部隐痛,程度较轻。若垂体增大压迫视神经交叉,可出现视野缺损,典型者为双颞侧偏盲,但这种情况在甲亢相关垂体改变中较为罕见,更多见于垂体腺瘤而非反应性增生。

2.激素分泌异常症状:少数情况下,甲亢患者的垂体增生可能伴随其他激素分泌异常。例如,约5%的患者可出现泌乳素(PRL)水平升高,表现为女性闭经、溢乳,男性乳房发育。这种现象可能与垂体柄受压导致泌乳素抑制因子(PIF,主要为多巴胺)输送受阻有关,而非泌乳素细胞本身异常。

(二)下丘脑病变相关表现

下丘脑功能紊乱的症状更为多样化,且常与其他系统异常交织,容易被忽视:

1.体温调节异常:甲亢患者出现不明原因的低热(体温≤37.8℃),且常规抗感染治疗无效时,需考虑下丘脑体温调节中枢受累。这种低热多表现为午后明显,晨间正常,与甲状腺激素升高导致的产热增加及下丘脑调定点重置有关。

2.摄食与体重异常:尽管甲亢本身可导致食欲亢进、体重下降,但部分患者可能出现矛盾现象——食欲极度亢进而体重不降反升,这可能与下丘脑摄食中枢调控失衡有关。研究显示,下丘脑弓状核的神经肽Y(NPY)系统在甲亢时可能被异常激活,促进食欲但抑制能量消耗。

3.水盐代谢紊乱:下丘脑视上核和室旁核分泌的抗利尿激素(ADH)受甲状腺激素影响。少数甲亢患者可出现ADH分泌异常综合征(SIADH),表现为低钠血症、稀释性低渗尿,患者可出现乏力、恶心、嗜睡等症状,严重时可诱发脑水肿。

(三)特殊人群的临床表现差异

儿童与青少年:甲亢合并垂体下丘脑病变时,可能显著影响生长发育。下丘脑GHRH分泌受抑可导致生长激素(GH)-IGF-1轴功能低下,表现为身高增长缓慢。若垂体增生压迫垂体后叶,可出现中枢性尿崩症,表现为多尿、烦渴。

妊娠期女性:妊娠期甲亢本身对母婴风险较高,若合并垂体下丘脑病变,可能加重妊娠并发症。例如,下丘脑GnRH分泌紊乱可影响黄体功能,增加流产风险;垂体增大在妊娠晚期可能因颅内压升高诱发头痛、视力改变。

诊断与鉴别诊断

(一)基础实验室指标筛查

对甲亢患者进行垂体下丘脑病变筛查时,需建立阶梯式检查流程:

1.甲状腺功能评估:除常规检测FT3、FT4、TSH外,应同时测定TRAb(尤其Graves病患者),其滴度与垂体受累风险呈正相关。一项纳入500例甲亢患者的研究显示,TRAb>50U/L者垂体异常的发生率是TRAb<10U/L者的3.2倍(95%CI 1.8-5.7,P<0.001)。

2.垂体激素谱检测:对怀疑垂体病变的患者,需检测血清泌乳素(PRL)、生长激素(GH)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、促肾上腺皮质激素(ACTH)及皮质醇(8:00 AM),以评估垂体前叶功能。若出现多尿、烦渴,需检测尿渗透压和血抗利尿激素(ADH),排除中枢性尿崩症。

(二)影像学检查的选择与解读

1.垂体MRI平扫+增强:作为评估垂体病变的金标准,MRI可敏感检出直径≥3mm的微腺瘤。甲亢相关垂体改变多表现为对称性或不对称性增大,信号均匀,增强后均匀强化,无明显占位效应。而垂体腺瘤常表现为边界清晰的异常信号影,压迫周围组织,增强后强化程度与正常垂体组织不同。

值得注意的是,甲亢控制后复查MRI,约70%的垂体增大患者可见体积缩小,这一动态变化可作为与垂体腺瘤鉴别的重要依据。《Neuroradiology》的一项研究对比了30例甲亢相关垂体增大与20例垂体微腺瘤患者的MRI动态变化,发现前者在甲亢控制6个月后垂体体积平均缩小28%,而腺瘤组无显著变化(P<0.001)。

2.下丘脑功能影像学评估:下丘脑结构细小,常规MRI难以显示细微病变。对于怀疑下丘脑功能紊乱的患者,可考虑PET-CT检查,通过葡萄糖代谢显像评估下丘脑神经元活动。例如,甲亢患者下丘脑葡萄糖代谢率可升高15%-20%,与甲状腺激素水平呈正相关。

(三)功能试验辅助诊断

1.TRH兴奋试验:静脉注射TRH(200-400μg)后,分别于0、15、30、60分钟测定血清TSH水平。正常情况下,TSH在30分钟达峰值,升高幅度为基础值的2-5倍。而甲亢患者由于垂体TSH细胞受抑制,TSH反应低下或无反应,这一试验曾是诊断甲亢的经典方法,目前虽被血清学检测取代,但在鉴别垂体性与下丘脑性甲亢时仍有价值。

2.地塞米松抑制试验:用于评估HPA轴功能。甲亢患者常出现非典型的皮质醇分泌模式,小剂量地塞米松(2mg/24h,分4次口服)可能无法完全抑制皮质醇分泌,需与库欣综合征鉴别。

治疗原则

(一)甲亢原发病的规范化治疗

控制甲亢是逆转垂体下丘脑病变的核心措施。根据患者年龄、病情严重程度、合并症等因素,可选择抗甲状腺药物(ATD)、放射性碘(RAI)或手术治疗。

ATD治疗:适用于病情较轻、甲状腺轻中度肿大的患者。甲巯咪唑(MMI)是首选药物,初始剂量通常为10-20mg/d,分2-3次口服。治疗过程中需每4-6周监测甲状腺功能,根据结果调整剂量。一项随访2年的研究显示,规律ATD治疗可使82%的甲亢相关垂体增大患者体积恢复正常。

RAI治疗:适用于ATD过敏或耐药、甲状腺明显肿大的患者。放射性碘剂量需根据甲状腺重量和摄碘率计算,一般为3-10mCi。需注意的是,RAI治疗后1-3个月可能出现短暂的甲状腺激素释放增加,少数患者垂体增大可能暂时加重,需密切随访MRI。

手术治疗:甲状腺次全切除术适用于甲状腺肿大显著、有压迫症状或怀疑恶变的患者。手术可迅速去除病灶,但需注意保护甲状旁腺和喉返神经。术后需常规补充甲状腺激素,并监测垂体功能。

(二)垂体下丘脑病变的针对性干预

1.垂体增生的处理:多数情况下,随着甲亢控制,垂体增生可自行缓解,无需特殊治疗。但对于持续存在的垂体增大或伴有明显头痛、视野缺损者,需排除垂体腺瘤。若确诊为垂体腺瘤,需根据腺瘤类型决定治疗方案:

-泌乳素瘤:首选多巴胺受体激动剂(如溴隐亭、卡麦角林),可使80%-90%的患者泌乳素水平恢复正常,肿瘤体积缩小。

-生长激素瘤:可选用生长抑素类似物(如奥曲肽)或手术治疗,目标是将GH水平控制在2.5μg/L以下。

2.下丘脑功能紊乱的管理:

-体温调节异常:控制甲亢基础上,可短期使用非甾体抗炎药(如布洛芬)缓解低热,不建议使用糖皮质激素。

-水盐代谢紊乱:SIADH患者需限制水摄入(<1000ml/d),严重低钠血症(血钠<120mmol/L)需静脉输注高渗盐水,同时纠正甲亢。

-生殖轴异常:对于闭经、溢乳患者,若排除泌乳素瘤,可在甲亢控制后使用口服避孕药调整月经周期。

(三)多学科协作与长期随访

甲亢合并垂体下丘脑病变的患者需内分泌科、神经外科、影像科等多学科协作。随访计划应包括:

甲状腺功能监测:治疗初期每4-6周一次,病情稳定后每3-6个月一次。

垂体激素评估:每年检测PRL、GH、IGF-1、ACTH及皮质醇,必要时行地塞米松抑制试验。

影像学复查:甲亢控制后3个月、6个月各行一次垂体MRI,之后每年一次,观察垂体体积变化。

症状监测:记录头痛、视力、尿量、体重等变化,及时发现新发症状。

预防与日常护理

(一)甲亢的早期筛查与规范化管理

预防垂体下丘脑病变的关键在于早期发现并控制甲亢。以下人群需定期筛查甲状腺功能:

-有甲亢家族史者;

-出现心悸、多汗、体重下降等可疑症状者;

-接受头颈部放射治疗史者;

-妊娠期女性(建议妊娠8-12周首次筛查)。

一旦确诊甲亢,需遵循“早期治疗、定期随访”原则,避免病情长期失控。研究显示,甲亢病程超过2年者,垂体下丘脑病变的发生率是病程<1年者的2.1倍(95%CI 1.3-3.4,P=0.005)。

(二)生活方式干预的具体措施

饮食管理:甲亢患者基础代谢率升高,需保证高热量、高蛋白饮食,每日热量摄入较常人增加30%-50%。但需限制碘摄入,避免海带、紫菜等高碘食物,碘摄入量控制在每日50-100μg。

运动指导:病情急性期(如心率>100次/分)需休息,避免剧烈运动;病情稳定后可进行中等强度有氧运动(如快走、游泳),每周3-5次,每次30分钟,以不感到疲劳为宜。

心理支持:甲亢患者常伴有焦虑、易怒等情绪障碍,可通过心理咨询、正念冥想等方式缓解压力。研究表明,心理干预可使甲亢患者TRAb滴度下降速度提高15%-20%。

(三)特殊时期的管理要点

妊娠期:妊娠合并甲亢需选用丙硫氧嘧啶(PTU)治疗,避免MMI的致畸风险。妊娠中期(14-24周)需评估垂体MRI,若出现垂体增大,需神经外科与产科联合制定分娩计划。

手术期:接受非甲状腺手术的甲亢患者,术前需将甲状腺功能控制在正常范围,避免诱发甲状腺危象。对于垂体增大患者,需评估麻醉风险,避免颅内压升高。

常见问题答疑:临床实践中患者最关心的十大疑问

1.甲亢治愈后,垂体下丘脑的病变会完全恢复吗?

多数情况下,随着甲亢控制,垂体增生及下丘脑功能紊乱可逐渐恢复。研究显示,约80%的垂体增大患者在甲亢治愈后1年内体积恢复正常,下丘脑相关症状(如低热、月经紊乱)也会随之改善。但病程超过5年的患者,部分垂体改变可能不可逆,需长期随访。

2.如何区分甲亢引起的垂体增大与垂体腺瘤?

关键在于动态观察与影像学特征。甲亢相关垂体增大常为对称性或轻度不对称,信号均匀,增强后均匀强化,且随甲亢控制体积缩小。而垂体腺瘤多为局限性占位,可压迫周围组织,增强后强化程度不一致,且不受甲亢治疗影响。必要时可检测垂体激素(如PRL、GH)协助鉴别。

3.甲亢患者出现头痛是否一定意味着垂体病变?

不一定。甲亢本身可因代谢亢进、血管扩张引起头痛,多为双侧轻度胀痛。若头痛剧烈、持续加重,或伴有视野缺损、视力下降,需警惕垂体病变。建议行垂体MRI排除占位性病变。

4.妊娠期甲亢会增加胎儿垂体下丘脑发育异常的风险吗?

目前尚无明确证据表明母体甲亢会直接导致胎儿垂体下丘脑发育异常,但妊娠期甲亢控制不佳可能增加早产、低体重儿风险。孕期需严格监测甲状腺功能,将FT4维持在正常范围上限,避免使用放射性碘治疗。

5.甲亢患者需要定期做垂体MRI吗?

对于Graves病患者,若TRAb滴度显著升高(>50U/L),或甲亢控制不佳、病程超过2年,建议每年行垂体MRI筛查。其他类型甲亢患者可根据临床症状选择性检查,无需常规筛查。

6.下丘脑病变会导致甲亢难以控制吗?

是的。下丘脑TRH分泌异常可影响垂体TSH调节,导致甲状腺激素分泌节律紊乱,使甲亢治疗难度增加。对于难治性甲亢患者,需评估下丘脑功能,必要时联合使用调节神经内分泌的药物(如溴隐亭)。

7.甲亢合并垂体泌乳素升高需要治疗吗?

若泌乳素轻度升高(<100μg/L),且无明显症状(如闭经、溢乳),可先控制甲亢,多数患者泌乳素可随甲亢好转而下降。若泌乳素显著升高(>200μg/L)或伴有症状,需排除泌乳素瘤,可选用卡麦角林治疗。

8.放射性碘治疗会加重垂体病变吗?

放射性碘治疗后1-3个月,由于甲状腺细胞破坏,可能出现短暂的甲状腺激素释放增加,少数患者垂体增大可能暂时加重,但多为一过性。治疗前需评估垂体MRI,治疗后密切随访,必要时短期使用糖皮质激素减轻炎症反应。

9.甲亢患者出现多尿、烦渴是怎么回事?

需警惕中枢性尿崩症,可能与下丘脑视上核、室旁核分泌ADH减少有关。建议检测尿渗透压(<300mOsm/kg)和血ADH水平,确诊后可使用去氨加压素(弥凝)治疗,同时积极控制甲亢。

10.日常生活中如何降低垂体下丘脑病变的风险?

关键在于早期控制甲亢,避免病情迁延。同时保持规律作息,避免熬夜(研究显示熬夜可使TRAb滴度升高12%-15%),减少精神压力,适当运动增强免疫力。饮食上保证营养均衡,避免高碘摄入。

甲亢与垂体下丘脑病变的关联揭示了内分泌系统的精密调控与疾病间的复杂联系。从HPT轴的反馈机制到免疫-血管因素的协同作用,每一个环节的异常都可能引发连锁反应。临床实践中,需建立“甲亢-垂体-下丘脑”整体评估思维,通过早期筛查、精准诊断与个体化治疗,最大限度减少并发症,改善患者预后。对于患者而言,了解这一关联不仅有助于配合治疗,更能通过主动管理(如定期随访、生活方式调整)降低风险,实现从疾病控制到生活质量提升的全面康复。

- 文章标题:甲亢引起垂体下丘脑病变?

- 更新时间:2025-06-13 11:48:53

400-029-0925

400-029-0925