当头颅MRI报告中出现"下丘脑异常信号"或"右侧丘脑占位性病变"等字样时,多数患者会陷入对未知的恐惧——这些位于大脑深部的结构究竟扮演着何种角色?病变又意味着什么?作为中枢神经系统的关键枢纽,下丘脑与丘脑虽体积不足大脑总体积的3%,却掌控着体温调节、内分泌平衡、感觉传导等核心功能。

大脑下丘脑病变什么意思?

下丘脑的解剖与生理功能定位

下丘脑位于大脑底部,紧邻垂体,是间脑的重要组成部分。这个仅约4克重的结构,却通过神经-体液调节网络支配着全身多个系统的运作:它既是体温调节中枢(维持37℃左右的恒定体温),又是饥饿与饱腹感的调控中心,同时还通过分泌促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素等,调节垂体的内分泌功能。美国国立卫生研究院(NIH)的研究显示,下丘脑内分布着超过50种神经肽类物质,参与昼夜节律、情绪调控等复杂生理过程。

下丘脑病变的病理类型与常见病因

下丘脑病变泛指该区域因各种病因导致的结构或功能异常。从病理性质看,可分为肿瘤性病变(如颅咽管瘤、生殖细胞瘤)、血管性病变(如丘脑出血)、炎症性病变(如病毒性脑炎累及下丘脑)及退行性病变等。临床数据显示,成人下丘脑病变中约60%为肿瘤性,儿童群体则以颅咽管瘤最为多见(占小儿下丘脑肿瘤的35%-40%,据《中华神经外科杂志》2023年统计)。

血管性病变多由高血压、糖尿病等基础疾病引发,当供应下丘脑的小动脉破裂或闭塞时,可导致局部缺血缺氧。而自身免疫性疾病如神经结节病,也可能特异性侵犯下丘脑,这类病变往往伴随垂体功能减退。值得注意的是,部分遗传性疾病如结节性硬化症,也可能以双侧下丘脑错构瘤为特征性表现。

典型临床症状与功能影响

下丘脑病变的症状呈现多样化特点,具体表现取决于受累的核团与传导束。当体温调节中枢受损时,患者可出现顽固性高热或体温不升,这种体温异常通常对常规退热药物反应不佳。内分泌紊乱是另一常见表现,如抗利尿激素分泌异常可导致尿崩症(每日尿量可达4-10升),促性腺激素释放激素缺乏则会引起性腺功能减退,成年男性可出现阳痿,女性表现为闭经。

食欲调节障碍在临床中尤为突出,部分患者会出现贪食症,短期内体重急剧增加;另一些则表现为顽固性厌食,体重进行性下降。睡眠-觉醒周期紊乱也较为常见,患者可能出现白天嗜睡、夜间失眠的颠倒现象,严重影响生活质量。美国梅奥诊所的病例分析显示,约78%的下丘脑肿瘤患者存在至少两种以上的内分泌功能异常,而合并认知功能障碍的比例达43%。

诊断流程与评估手段

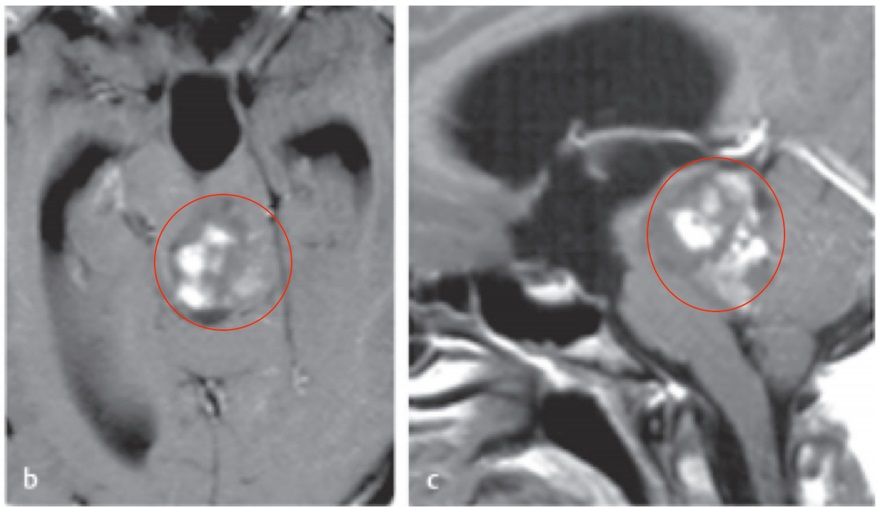

精准诊断下丘脑病变需要结合临床表现、影像学检查及实验室检测。头颅MRI是首选检查方法,平扫可显示下丘脑区域的异常信号,增强扫描则有助于鉴别肿瘤的血供情况——颅咽管瘤常表现为囊实性占位伴蛋壳样钙化,而生殖细胞瘤多为均匀强化的实性肿块。对于怀疑炎症性病变者,需进行脑脊液检查,包括细胞计数、蛋白定量及特异性抗体检测。

内分泌功能评估是诊断的重要环节,通常需要检测血清中的促甲状腺激素(TSH)、皮质醇、生长激素(GH)等指标,必要时还需进行动态功能试验(如地塞米松抑制试验)。对于疑似遗传性疾病者,基因检测可明确突变位点,如结节性硬化症患者可检测到TSC1或TSC2基因的致病性变异。神经心理学评估则能帮助量化认知功能损害程度,为后续康复提供依据。

治疗策略与预后管理

下丘脑病变的治疗方案需根据病因、病变性质及患者个体情况制定。对于肿瘤性病变,手术切除是主要手段,但由于下丘脑毗邻重要神经血管结构,手术风险较高。近年来,神经导航技术与术中磁共振的应用,使下丘脑肿瘤的全切率提升至65%-75%(据《Neurosurgery》2024年研究),同时将永久性尿崩症等并发症发生率控制在15%以下。

对于无法手术或术后残留的肿瘤,放射治疗是重要补充。立体定向放射外科(如伽马刀)因其精准定位优势,常用于直径小于3厘米的病灶。内分泌替代治疗贯穿整个病程,如甲状腺功能减退者需长期服用左甲状腺素,肾上腺皮质功能不全者需补充氢化可的松。值得注意的是,下丘脑病变的预后与病变性质密切相关,良性肿瘤如颅咽管瘤的5年生存率可达85%-90%,而恶性肿瘤如胶质母细胞瘤的预后较差,中位生存期仅12-14个月。

大脑右侧丘脑占位性病变

丘脑的解剖学特征与功能分区

丘脑又称背侧丘脑,位于大脑半球深部,左右各一,呈对称分布。作为感觉传导的中继站,全身除嗅觉外的各种感觉冲动,均需经丘脑投射到大脑皮层。解剖学上,丘脑可分为多个核团,不同核团负责不同的感觉传导:腹后外侧核接收躯体感觉信息,外侧膝状体核处理视觉传导,内侧膝状体核则与听觉传导相关。此外,丘脑还参与运动调节、情绪加工等高级神经活动,美国约翰霍普金斯大学的研究发现,丘脑与前额叶皮层的环路异常可能与抑郁症的发生有关。

占位性病变的定义与常见类型

右侧丘脑占位性病变是指右侧丘脑区域出现异常组织,占据颅内空间并可能压迫周围结构。这类病变以肿瘤最为常见,包括神经上皮组织肿瘤(如星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤)、转移瘤及淋巴瘤等。临床统计显示,成人丘脑肿瘤中约50%-60%为胶质瘤,而儿童则以低级别星形细胞瘤为主(《中国临床神经科学》2023年数据)。非肿瘤性占位可见于丘脑血肿、脓肿及寄生虫囊肿等,其中高血压性丘脑出血在中老年群体中尤为常见。

转移瘤多来自肺癌、乳腺癌等原发灶,通过血行播散至丘脑,这类病变常表现为多发病灶,增强扫描呈环形强化。值得注意的是,艾滋病患者由于免疫功能低下,右侧丘脑可能出现弓形虫感染性脓肿,其影像学表现与转移瘤较为相似,需要通过血清学检测进行鉴别。

临床表现的侧别特异性与功能障碍

右侧丘脑占位性病变的症状与左侧存在一定差异,这与大脑半球的功能偏侧化有关。由于右侧大脑半球主导空间认知功能,当病变累及右侧丘脑时,患者常出现明显的空间定位障碍,表现为穿衣失用(无法正确穿戴衣物)、结构性失用(不能搭建积木等),甚至出现偏侧忽视(忽略左侧空间的物体)。感觉异常是另一突出表现,患者可出现对侧肢体的麻木、疼痛,这种感觉障碍通常呈持续性,且夜间更为明显。

当病变压迫内囊后肢时,可出现对侧肢体偏瘫,初期多为轻偏瘫,随着病情进展可发展为完全性瘫痪。若累及丘脑枕部,可影响视觉传导,导致对侧同向性偏盲。语言功能障碍在右侧丘脑病变中相对少见,但部分患者可能出现情感性言语障碍,表现为语调异常或情感表达失控。英国伦敦大学学院的研究表明,右侧丘脑占位患者的空间认知测试得分,较左侧病变患者平均低23分,差异具有统计学意义。

影像学诊断与鉴别要点

头颅CT检查可初步发现右侧丘脑的异常密度影,脑出血表现为高密度灶,肿瘤则多为等密度或低密度影。但MRI在显示病变细节方面更具优势,T1加权像可区分病变与正常脑组织的信号差异,T2加权像则能清晰显示周围水肿带。对于肿瘤性病变,增强MRI可帮助判断血脑屏障破坏程度——高级别胶质瘤常表现为不均匀强化,而低级别肿瘤多无明显强化。

鉴别诊断需要结合临床病史:老年患者突发右侧丘脑占位伴高血压病史,首先考虑脑出血;有恶性肿瘤病史者需警惕转移瘤;而年轻患者出现囊性占位伴周边强化,需考虑毛细胞型星形细胞瘤。弥散加权成像(DWI)对鉴别脓肿与肿瘤有重要价值,脓肿在DWI上呈高信号,而肿瘤多为等或低信号。正电子发射断层扫描(PET-CT)可通过代谢活性区分病变性质,胶质瘤的葡萄糖代谢率通常高于正常脑组织2-3倍。

多学科诊疗模式与干预选择

右侧丘脑占位性病变的治疗需要神经外科、影像科、病理科等多学科协作。对于肿瘤性病变,手术适应证的把握尤为关键:对于边界清楚的低级别胶质瘤,手术全切可获得良好预后;而高级别胶质瘤由于浸润性生长,手术目的多为明确病理及缓解占位效应。近年来,术中神经电生理监测技术的应用,使丘脑手术的神经功能保护水平显著提升,术后严重并发症发生率从传统手术的30%降至10%以下(《Neurological Research》2024年报道)。

对于无法耐受手术或术后残留的高级别肿瘤,同步放化疗是标准治疗方案。替莫唑胺联合放射治疗可延长患者无进展生存期,美国肿瘤学会(ASCO)指南推荐该方案作为间变性星形细胞瘤的术后辅助治疗。对于转移瘤患者,除针对原发灶治疗外,可根据病灶数量选择立体定向放疗或全脑放疗。丘脑血肿的治疗需根据出血量决定,少量出血可保守治疗,出血量超过30毫升者常需手术清除血肿,以降低颅内压。

延展内容:病变的并发症管理与前沿进展

下丘脑-垂体轴功能衰竭的替代治疗

下丘脑或丘脑病变累及垂体柄时,常导致下丘脑-垂体轴功能减退,需要终身内分泌替代治疗。甲状腺功能减退者需根据促甲状腺激素(TSH)水平调整左甲状腺素剂量,初始剂量通常为25-50μg/天,每4-6周调整一次,直至TSH维持在正常范围。肾上腺皮质功能不全者需补充氢化可的松,常规剂量为15-30mg/天,分2-3次服用,应激状态下(如感染、手术)剂量需增加2-3倍。

生长激素缺乏在儿童患者中可导致身材矮小,需皮下注射重组人生长激素,剂量为0.1-0.15IU/kg/天。性腺功能减退者,成年男性可肌注睾酮酯(每2-4周200mg),女性可口服雌孕激素周期治疗。值得注意的是,内分泌替代治疗需要定期监测激素水平,每3-6个月复查血清甲状腺激素、皮质醇、性激素等指标,避免替代不足或过量。

丘脑病变后的神经康复策略

丘脑病变导致的感觉运动障碍,需要早期启动康复治疗。对于偏侧肢体麻木者,可采用经皮神经电刺激(TENS)改善感觉功能,治疗频率为20-50Hz,每次30分钟,每日1-2次。运动功能训练遵循从被动活动到主动运动的原则,早期可进行关节活动度训练,待肌力恢复至2级以上时,逐步开展主动运动训练和步态训练。

空间认知障碍的康复可采用作业疗法,通过拼图、搭建积木等任务训练患者的空间整合能力。计算机辅助认知训练系统也显示出良好效果,该系统通过虚拟现实技术模拟日常场景,训练患者的注意力和空间定向力。日本学者的研究表明,持续12周的综合康复训练,可使丘脑病变患者的Fugl-Meyer运动功能评分平均提高12.5分。

神经导航技术在深部病变手术中的应用

传统丘脑下丘脑手术因位置深在、毗邻重要结构,手术风险较高。而神经导航技术通过术前MRI、CT等影像数据构建三维模型,术中实时显示手术器械与病灶的空间关系,使手术精度提升至亚毫米级别。德国汉堡大学医学中心的临床数据显示,采用神经导航辅助切除丘脑肿瘤,全切率从传统手术的45%提升至72%,而术后永久性神经功能损伤率从28%降至9%。

术中磁共振成像(iMRI)的应用进一步优化了手术效果,该技术可在术中实时更新影像,帮助术者判断肿瘤切除程度,避免残留。对于下丘脑病变,神经内镜技术凭借微创优势,在部分病例中可替代开颅手术,经鼻蝶入路切除下丘脑前部肿瘤,具有创伤小、恢复快的特点。

分子靶向治疗在丘脑肿瘤中的研究进展

随着分子病理学的发展,丘脑胶质瘤的治疗正从传统化疗向精准靶向治疗转变。对于存在IDH1/2突变的低级别胶质瘤,口服IDH抑制剂(如ivosidenib)可诱导肿瘤细胞分化,延缓疾病进展。美国Dana-Farber癌症研究所的Ⅱ期临床试验显示,ivosidenib治疗IDH1突变的丘脑胶质瘤,6个月无进展生存率达78%。

针对BRAF V600E突变的毛细胞型星形细胞瘤,BRAF抑制剂(如vemurafenib)联合MEK抑制剂(如trametinib)可取得良好疗效,部分无法手术的患者经靶向治疗后,肿瘤体积可缩小50%以上。抗血管生成药物如贝伐珠单抗,对于复发的高级别丘脑胶质瘤,可暂时缓解水肿和占位效应,改善患者生活质量。

常见问题答疑

发现下丘脑病变后多久需要复查?

对于首次发现的下丘脑病变,建议2-4周内进行复查MRI,以明确病变是否稳定。若为良性病变(如无症状的错构瘤),可每6-12个月复查一次;恶性肿瘤或进展性病变需每3个月复查,必要时缩短至1-2个月。复查时需同时监测内分泌功能,建议每3-6个月检测一次相关激素水平。

右侧丘脑占位会影响语言功能吗?

右侧丘脑占位通常不会直接导致失语症,因为语言中枢主要位于左侧大脑半球。但部分患者可能出现情感性言语障碍,表现为语调异常或说话时情感表达不当。如果占位同时累及胼胝体,导致左右半球联系中断,可能出现传导性失语,表现为复述困难但理解正常。

下丘脑病变导致的尿崩症能治愈吗?

取决于病因:肿瘤切除后,约30%-50%的暂时性尿崩症患者可恢复;而永久性尿崩症多因下丘脑神经垂体结构破坏,需要终身服用去氨加压素(弥凝)治疗。剂量需个体化调整,通常从0.1mg/次开始,每日2-3次,根据尿量和尿比重调整,目标是将每日尿量控制在2000-3000毫升。

丘脑肿瘤术后多久可以开始康复训练?

病情稳定后即可启动早期康复,通常在术后1-2周。对于意识清楚、生命体征平稳的患者,术后第2天就可进行被动关节活动度训练和床上肢体功能锻炼。当患者能独坐或站立时,逐步开展坐位平衡训练、站立训练及步态训练,康复训练的强度和进度需根据患者耐受情况调整。

下丘脑病变会增加患阿尔茨海默病的风险吗?

目前尚无直接证据表明下丘脑病变会增加阿尔茨海默病(AD)风险,但下丘脑功能异常可能影响AD的某些病理过程。研究发现,AD患者下丘脑的β淀粉样蛋白沉积率高达60%,且下丘脑胰岛素抵抗可能参与AD的认知衰退。对于下丘脑病变患者,建议定期进行认知功能筛查,以便早期发现记忆障碍等AD前驱症状。

右侧丘脑转移瘤的生存期有多长?

生存期取决于原发肿瘤类型、转移灶数量及治疗方式。肺癌右侧丘脑单发转移瘤,若能手术全切并辅以术后放疗,中位生存期可达10-14个月;而多发转移或原发灶控制不佳者,中位生存期仅3-6个月。乳腺癌丘脑转移对内分泌治疗和靶向治疗敏感,部分患者经积极治疗后生存期可超过2年。

- 文章标题:大脑下丘脑病变什么意思

- 更新时间:2025-06-10 18:38:04

400-029-0925

400-029-0925