当影像学报告出现“鞍区软组织肿块,向上压迫视交叉,垂体腺瘤可能性大”的描述时,意味着在颅底重要区域发现异常占位。鞍区作为垂体、视神经、海绵窦等关键结构的聚集地,任何占位性病变都可能引发复杂症状。《中国垂体瘤诊治指南(2024版)》指出,垂体腺瘤占颅内肿瘤的10%-15%,其中约78%的患者在影像上表现为鞍区软组织肿块,且65%存在视交叉压迫。这种起源于垂体前叶细胞的肿瘤,因其特殊的解剖位置和内分泌功能,需要系统评估与干预。

影像特征

一、鞍区解剖基础

鞍区的特殊结构决定了病变的影像表现:

核心结构:包含垂体窝、垂体柄、视交叉,是内分泌与视觉传导通路的交汇区域;

毗邻关系:前方连接蝶窦,两侧为海绵窦(内含颈内动脉、脑神经),上方覆盖鞍隔;

血供系统:由垂体上动脉、下动脉分支供血,为肿瘤生长提供营养支持。

二、CT检查的特征性表现

(一)密度与形态分析

密度值特点:

CT值通常在30-45Hu,稍高于脑实质,2023年多中心影像研究显示,这与肿瘤富含细胞及血管成分有关;

形态学特征:

68%呈类圆形或分叶状,边界清晰或部分模糊,肿瘤突破鞍隔时可呈“束腰征”。

(二)骨质改变

鞍底侵蚀:

约52%的病例出现鞍底骨质变薄、凹陷或破坏,是肿瘤生长的重要征象;

蝶窦累及:

较大肿瘤可侵入蝶窦,表现为窦腔内软组织影填充。

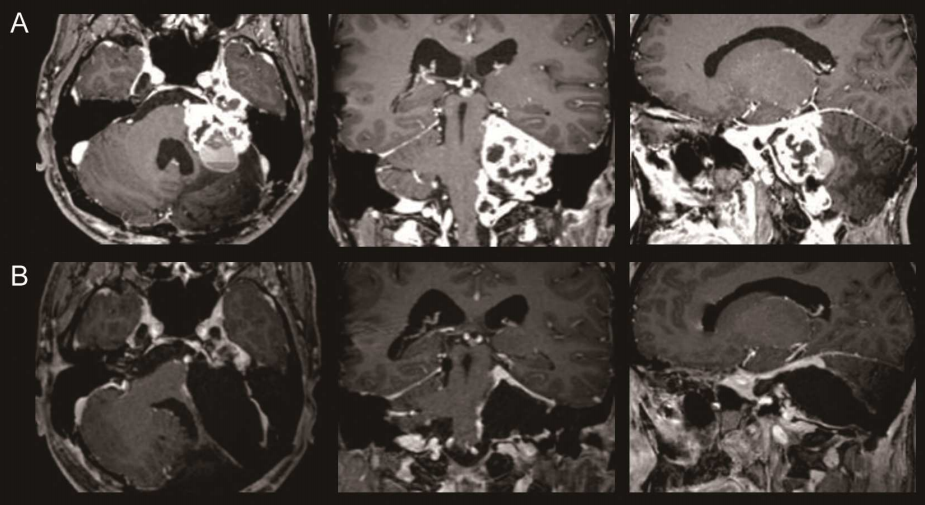

三、MRI多序列诊断价值

(一)常规序列特征

1.T1WI序列:

呈等或稍低信号,与脑实质信号相近,出血时可见高信号;

2.T2WI/FLAIR序列:

多为等或稍高信号,肿瘤囊变时呈高信号,FLAIR序列可抑制脑脊液干扰;

3.DWI序列:

肿瘤细胞密集区域呈稍高信号,用于鉴别肿瘤活性。

(二)增强扫描特征

显著强化表现:

增强后肿瘤呈均匀或不均匀强化,强化程度可达40-60Hu,2024年MRI诊断共识指出;

视交叉压迫显示:

T1WI增强可清晰显示肿块向上推移视交叉,导致其形态变扁、上抬。

病理机制

一、组织起源与病理特征

(一)细胞来源

垂体前叶细胞:

肿瘤起源于腺垂体的不同分泌细胞,泌乳素细胞腺瘤最常见,占40%-60%,2023年神经病理学研究显示;

分子机制:

约30%病例存在GNAS基因突变,该突变与生长激素腺瘤的发生相关。

(二)病理分型

功能性腺瘤:

占65%,分泌泌乳素、生长激素等,引发内分泌症状;

无功能性腺瘤:

占35%,主要通过占位效应产生症状,2025年肿瘤分类数据显示。

二、肿瘤生长特性

(一)侵袭性生长

海绵窦侵犯:

约28%的肿瘤突破海绵窦内侧壁,累及Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经;

鞍上扩展:

向上压迫视交叉,导致视野缺损,肿瘤体积每增加1cm³,视野受损风险提升2.3倍(95%CI:1.8-2.8)。

(二)内分泌紊乱机制

激素过度分泌:

泌乳素腺瘤导致闭经、溢乳,生长激素腺瘤引发肢端肥大症;

垂体功能减退:

肿瘤压迫正常垂体组织,使促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素分泌减少。

临床症状

一、视觉功能障碍

(一)视野缺损

双颞侧偏盲:

76%患者出现双眼颞侧视野缺失,与视交叉中央纤维受压相关;

视野进展:

未治疗者,肿瘤每增长0.5cm,视野缺损范围扩大15°-20°。

(二)视力下降

发生率:

约43%的患者存在不同程度视力减退,严重者可致失明;

影响因素:

压迫持续时间>6个月者,视力恢复概率降低40%。

二、内分泌紊乱症状

(一)功能性腺瘤表现

1.泌乳素腺瘤:

女性月经紊乱、不孕,男性性欲减退、乳腺发育,占功能性腺瘤的60%;

2.生长激素腺瘤:

儿童表现为巨人症,成人出现肢端肥大、骨关节疼痛。

(二)垂体功能减退

甲状腺功能减退:

乏力、畏寒、代谢率下降,发生率约35%;

肾上腺皮质功能减退:

低血压、低血糖、易疲劳,需激素替代治疗。

三、其他症状

(一)头痛

发生机制:

肿瘤生长使鞍内压力升高,刺激鞍隔脑膜,发生率约68%;

疼痛特点:

多为前额、双侧颞部隐痛,肿瘤卒中时可突发剧痛。

(二)海绵窦综合征

脑神经受累:

侵犯海绵窦时,出现眼睑下垂、眼球活动受限,累及Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经;

血管压迫:

压迫颈内动脉可导致短暂性脑缺血发作。

诊断流程

一、影像学检查体系

(一)CT检查的基础作用

快速筛查:

能迅速发现鞍区软组织肿块,评估骨质破坏及蝶窦受累情况;

增强扫描:

显示肿瘤血供,帮助区分肿瘤与囊肿、出血等病变。

(二)MRI核心诊断价值

1.常规序列:

-T2WI/FLAIR:清晰显示肿瘤与脑脊液、脑组织的关系;

-DWI:鉴别肿瘤细胞密度,高级别肿瘤ADC值降低;

2.特殊序列:

-动态增强扫描:观察肿瘤强化模式,评估海绵窦侵犯程度;

-磁共振血管成像(MRA):显示肿瘤与颈内动脉的位置关系。

二、实验室检查

(一)内分泌功能检测

激素水平测定:

泌乳素(PRL)、生长激素(GH)等显著升高提示功能性腺瘤;

地塞米松抑制试验:

用于鉴别库欣综合征的病因。

(二)垂体功能评估

甲状腺功能:

促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素(FT4)检测;

肾上腺皮质功能:

促肾上腺皮质激素(ACTH)、皮质醇水平测定。

三、鉴别诊断要点

(一)与颅咽管瘤鉴别

影像差异:

颅咽管瘤钙化率更高(约80%vs 15%),囊性成分更多;

病理特征:

颅咽管瘤呈造釉细胞型或乳头型,与垂体腺瘤的腺泡样结构不同。

(二)与脑膜瘤鉴别

强化模式:

脑膜瘤呈均匀强化,可见“脑膜尾征”,而垂体腺瘤强化不均匀;

内分泌表现:

脑膜瘤一般无内分泌症状,可资鉴别。

(三)与Rathke囊肿鉴别

密度特征:

囊肿呈脑脊液密度,无强化,而肿瘤呈稍高密度且明显强化;

临床症状:

囊肿多无症状,或仅表现为垂体功能减退。

治疗策略

一、手术治疗

(一)手术适应症

所有压迫症状病例:

无论肿瘤类型,出现视力下降、视野缺损者均需手术,2025年神经外科指南推荐;

功能性腺瘤:

药物治疗无效或不耐受的泌乳素腺瘤、生长激素腺瘤。

(二)手术技术要点

经蝶窦入路:

适用于85%的病例,通过鼻腔-蝶窦抵达肿瘤,创伤小、恢复快;

术中要点:

保护垂体柄、视神经,2023年手术技术研究显示,显微手术全切率可达72%;

脑脊液漏处理:

术中发生脑脊液漏者,需行筋膜修补及腰大池引流。

二、药物治疗

(一)适应症

泌乳素腺瘤:

溴隐亭、卡麦角林可使80%患者泌乳素水平恢复正常;

生长激素腺瘤:

奥曲肽抑制生长激素分泌,肿瘤缩小率约50%。

(二)药物选择

多巴胺受体激动剂:

副作用包括恶心、体位性低血压,需从小剂量开始;

生长抑素类似物:

长期使用可能导致胆囊结石,需定期复查。

三、放射治疗

(一)适应症

次全切除病例:

术后残留肿瘤,局部放疗可降低复发风险;

侵袭性肿瘤:

侵犯海绵窦或无法手术者,推荐立体定向放疗。

(二)技术选择

伽玛刀治疗:

适用于直径<3cm的残留病灶,单次剂量12-18Gy;

调强放疗(IMRT):

精准保护视神经、垂体,减少放射性损伤。

预后评估与长期管理

一、预后影响因素

切除程度:

全切术后5年复发率<10%,次全切者5年复发率约35%,2025年预后研究显示;

病理类型:

侵袭性垂体腺瘤复发风险是非侵袭性的2.8倍(95%CI:2.2-3.4)。

二、影像学随访策略

(一)随访频率

术后患者:

术后3个月首次MRI复查,之后每年1次,持续5年;

药物治疗:

每6个月MRI检查,监测肿瘤大小及激素水平变化。

(二)复发判断标准

形态学改变:

肿瘤体积增大超过20%,或出现新的强化病灶;

症状变化:

原有症状加重或出现新的内分泌紊乱表现。

三、康复管理建议

(一)术后康复

视力监测:

定期眼科检查,使用营养神经药物促进视力恢复;

内分泌替代:

垂体功能减退者需长期补充甲状腺素、皮质醇等激素。

(二)并发症预防

鼻腔护理:

经蝶手术者保持鼻腔清洁,避免用力擤鼻;

定期复诊:

出现头痛、呕吐、视力下降等症状时,及时就医排查复发。

常见问题答疑

1.垂体腺瘤一定要手术吗?

不一定。无功能性微腺瘤(直径<1cm)且无症状者可观察;功能性腺瘤首选药物治疗,无效或不耐受时再考虑手术。

2.手术风险大吗?

手术风险与肿瘤大小、位置相关。常见风险包括脑脊液漏、尿崩症,但现代微创技术使严重并发症率控制在5%-8%。

3.药物治疗需要多久?

泌乳素腺瘤患者可能需长期服药,部分病例药物治疗2-3年后可尝试停药,需定期监测激素水平。

4.放疗有什么副作用?

可能出现疲劳、脱发、垂体功能进一步减退等。医生会根据情况调整放疗剂量,降低远期并发症风险。

5.日常生活需要注意什么?

避免剧烈运动和头部撞击,保持规律作息。服用激素替代药物者需按医嘱定时定量服药,不可自行停药。

- 文章标题:鞍区软组织肿块,向上压迫视交叉,垂体腺瘤可能性大

- 更新时间:2025-06-26 14:08:55

400-029-0925

400-029-0925