当脑袋里的瘤子: 处于关键位置 生命总开关 脑干延髓 区 面临严峻情况 二次 出血 致中度 残疾 手术难度超高 对主刀 医生 、手术 器械 及支持 设备 要求极高 该如何应对?68岁的她决定与命运...

当脑袋里的瘤子:

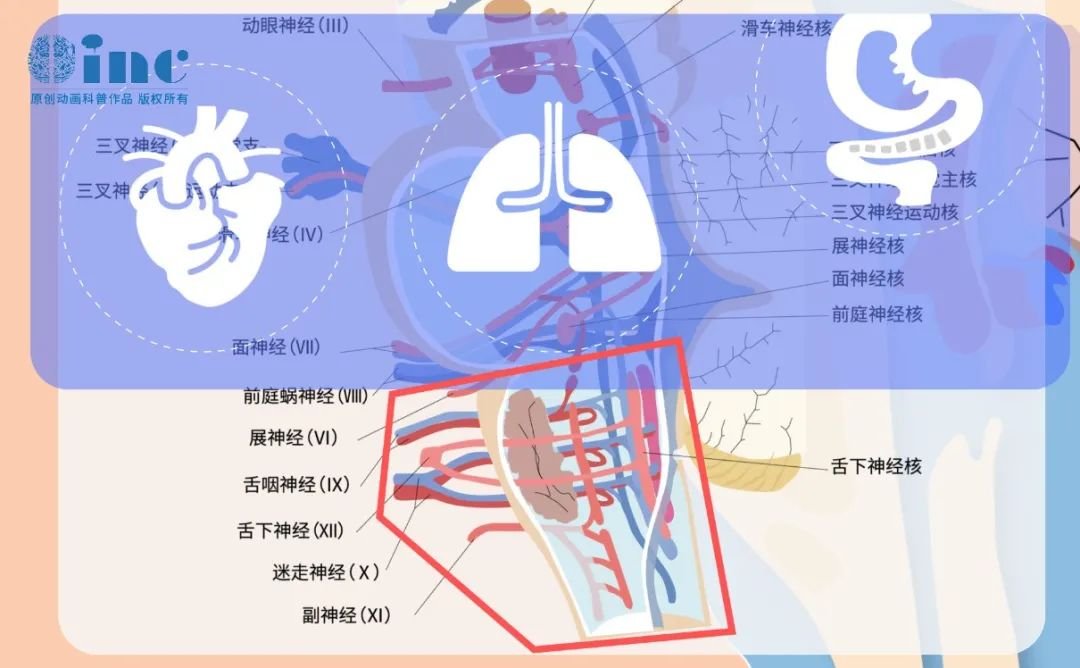

处于关键位置——“生命总开关”脑干延髓区

面临严峻情况——二次出血致中度残疾

手术难度超高——对主刀医生、手术器械及支持设备要求极高

该如何应对?68岁的她决定与命运一搏。接下来分享一例INC国际脑干肿瘤大咖巴特朗菲教授的延髓海绵状血管瘤成功全切案例。

68岁 女性 延髓海绵状血管瘤全切

68岁女性,第一次延髓出血发生在手术前5年,第二次出血发生在手术前5个月。

反复出血加重了神经系统症状,出现右面部感觉迟钝、吞咽困难、构音障碍、轻度右侧偏瘫、右侧游离半感觉障碍和明显的步态共济失调。改良Rankin评分3分(中度残疾)。

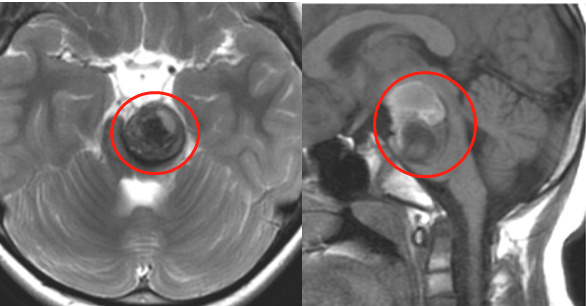

术前MRI显示左侧延髓外侧有一个16毫米圆形病变,提示出血性海绵状瘤,病灶的大小比第一次出血后大。

体位和术前准备

行乙状窦后髁上入路、脑干安全区橄榄区入路,手术体位,半坐位,头稍屈,左侧耳后切口C形,并进行术中MEP、SEP和舌下肌电图(hypoglossal EMG)监测。

乙状窦后入路开颅

乙状窦后髁上入路开骨瓣后,暴露乙状窦及枕骨大孔,磨除枕骨大孔外侧缘,包括髁状窝,使橄榄核周围的小脑延髓池广泛暴露。硬脑膜沿乙状窦切开,切口向下延伸穿过大孔。

重要颅神经及血管的暴露及保护

从小脑延髓池释放脑脊液后,小心翼翼得解剖颅神经、脉络丛、PICA和椎动脉,仔细观察了延髓的外侧部分,注意保护后组颅神经、PICA及通向髓质的穿支等。

“橄榄核“脑干安全区及病变的定位

术中可以看到由正常脑干实质覆盖的病变,及其引起的含铁血黄素改变和轻微的表面隆起,使用90°剥离指小心细致的分离病变,在舌下神经起点后方穿刺,经软脑膜切开橄榄区。病变不是外生的,而是位于切口的正下方。

延髓的手术安全操作区。A,延髓横断面示有 3 个手术安全操作区:前外侧沟,橄榄区及延髓后外侧沟;B,延髓前外侧观,示进入橄榄区和前外侧沟的区域,紧位于舌下神经根下方;C,后面观示后正中沟和后外侧沟手术安全操作区。

最终顺利切除

在确定合适的切口平面后,使用极细尖钳和显微剪沿该平面解剖海绵体的整个表面,剥离指也有助于将较深部的病变从死角中剥离。

同时小心翼翼地剥离海绵状血管瘤的壁,同时进行电凝,使柔软的病变边界变硬,便于从脑干中剥离下来并切除。术中尼莫地平溶液冲洗,可防止局部血管痉挛。对海绵状血管瘤内的多条小动脉供血血管进行了细致的解剖、电凝和阻断。与往常一样,最粘连的部分在病灶剥离的最后阶段细致处理。

病变全切后,可见毫米级的切口大小,病变周围的颅神经和血管正常完好,没有任何损伤,随后进行关颅,手术顺利完成。

术后情况

术后立即拔管,病人没有出现新的神经功能缺损。术后核磁可以确认完全切除病变和减少肿块的效果。术后随访3年,患者无新的神经功能缺损或复发。

改良Rankin评分由术前的3分(中度残疾,需部分帮助,但能独立行走)提高到0分(完全无症状)。

术后一年复查MR,未见复发,脑组织正常。

在INC巴教授示范手术的案例中,有首次出血便情况危急,需送入ICU抢救;还有一些患者首次出血症状轻微,保守观察却遭遇二次出血的致命反扑,症状急剧恶化、甚至需紧急医疗转运。

-

延髓海绵状血管瘤两次出血中度残疾,顺利全切,术后3年正常生活...

2020-11-02 17:06:34

-

延髓海绵状血管瘤手术后无法脱离呼吸机怎么办?这5种方法可借鉴!手术治疗是治疗延...

2023-11-15 14:40:38

-

脑海绵状血管瘤为什么要手术全切呢?脑海绵状血管瘤全切手术治疗有以下优势:能够合...

2021-08-17 15:37:54

-

延髓海绵状血管瘤严重吗? 延髓是重要呼吸、循环中枢所在区域,神经结构密集。延髓...

2022-05-27 19:01:07

-

手术切除是脑海绵状血管瘤的的直接治疗方法。手术入路应根据临床、解剖和神经放射学...

2022-03-18 15:16:45

-

INC国际神经外科医生集团聚焦脑胶质瘤、脑干海绵状血管瘤、松果体区肿瘤、脊索瘤、脑...

2020-09-10 11:16:54

-

德国巴特朗菲教授:脑干海绵状血管瘤可以手术吗?近几十年来,随着磁共振成像(MRI)在...

2021-08-17 16:35:35

-

延髓海绵状血管瘤术后康复?6点建议!延髓海绵状血管瘤术后康复是一个漫长而复杂的...

2023-12-08 18:00:16

-

烟雾病手术风险大吗?近几年,随着医学的发展,烟雾病不再是不治之症,认识到本病的...

2021-08-24 15:09:07

-

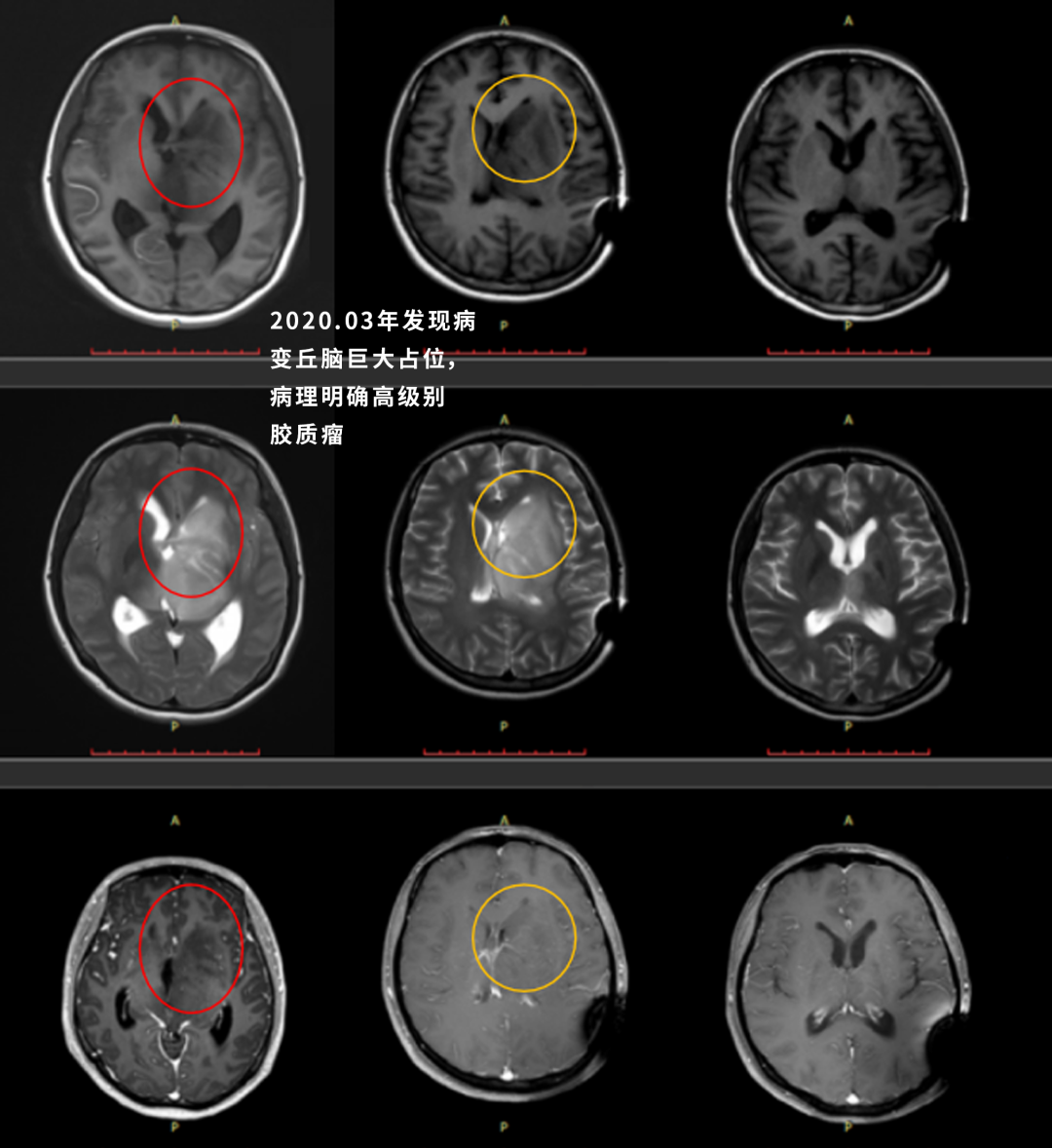

丘脑位于脑干网状结构-丘脑-皮质通路这一通路的中间环节,也是上行激活系统和下行易...

2023-03-01 17:51:04

-

脑干延髓海绵状血管瘤需要治疗吗?延髓海绵状血管瘤是发生于脑干较下端的一种先天性...

2022-08-15 20:54:43

-

致命的“不定时炸弹”脑干海绵状血管瘤,那些手术的病人怎样了...

2021-03-08 13:34:39

-

知识交流:小脑延髓海绵状血管瘤手术。小脑延髓海绵状血管瘤是一种并不多见的的脑血...

2023-12-08 17:53:17

-

脑干胶质瘤(brainstem gliomas,BSG)是一组起源于中脑、脑桥和延髓的胶质瘤总称。脑干胶质瘤...

2024-07-22 15:29:36

-

脑海绵状血管瘤病因有哪些?会脚麻吗?脑海绵状血管瘤在0.4-0.8%的人口中发现,它是获...

2021-08-18 17:08:08

-

脑干海绵状血管瘤怎么治疗比较好? 脑海绵状血管瘤(CCMs),又称为脑海绵状血管畸形,是...

2022-06-30 15:02:27

-

如何判断脑干胶质瘤能否手术?何时手术?德国巴特朗菲教授2021年2月即将来华解答国内...

2021-01-15 15:52:46

-

最近,由于增强的成像技术以及人们意识到即使很小的出血事件也会引起明显的神经功能...

2021-02-01 15:04:51

-

在2009年的学术论坛Zurich.Minds上,这位颅底手术教授巴特朗菲教授作为医学专家代表交流...

2023-04-06 20:40:59

-

18岁小杰,本该青春正好的年纪,他却饱受颅咽管瘤折磨,10多年内三次手术、四次复发...

2021-05-17 14:27:48

400-029-0925

400-029-0925