平地摔跤的6岁娃,“胃肠不适”的8岁儿童——这些不适背后竟是松果体肿瘤作祟。

儿童脑瘤凶险异常,深藏核心的松果体区手术更是如履薄冰。这两位小朋友能否挣脱病魔,重获健康童年?

儿童松果体区病变能手术全切吗?

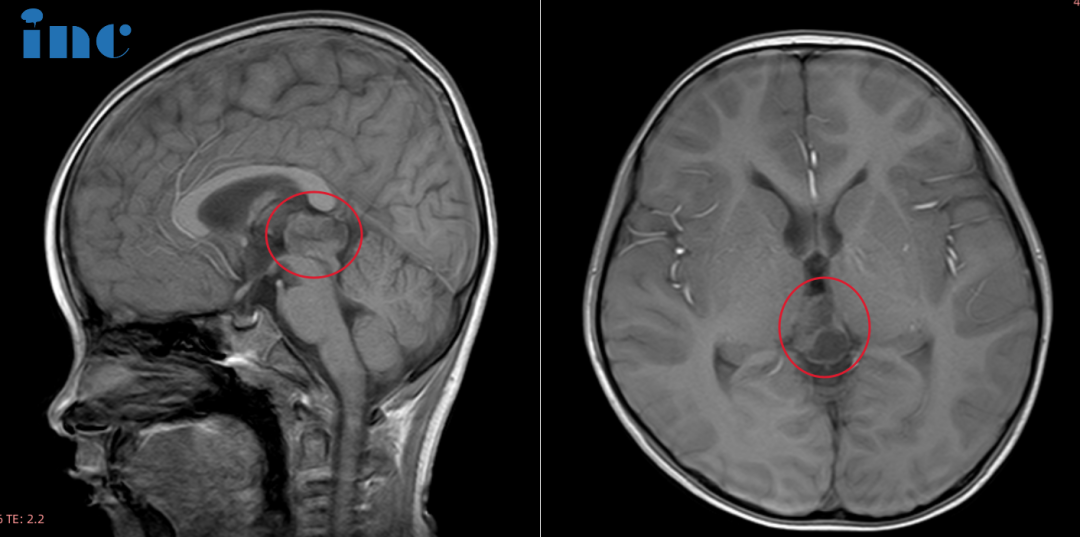

松果体位于间脑顶部,属于大脑中心区域,周围遍布重要的脑组织结构和神经血管组织,因脑功能区繁多,对人体极为重要。如果不小心“碰坏”松果体区的任何组织都可能导致严重后果,因此松果体区肿瘤的根治切除历来被神经外科视为“重大疑难手术”。

松果体区肿瘤的手术,不仅要保证切除率,还要避免对松果体及周围组织造成损伤。早在2011年,INC国际脑干手术大咖巴教授就针对松果体肿瘤,在其《Avoidance of postoperative acute cerebellar swelling after pineal tumor surgery》论文中总结了他安全全切松果体肿瘤并很好地避免术后小脑肿胀的经验。

1. 手术指征

简而言之,严格明确松果体区肿瘤的手术指征有助于避免不必要的高风险手术程序,某些低级别神经胶质瘤可能不需要立即手术,尤其是当他们还很小且并无显著增长迹象的时候。

2. 神经放射成像

在患者术前神经影像中提取相关信息是松果体区域成功手术的几个关键因素之一。常规MR图像可提供肿瘤的大小、程度和血管形成的信息,重要的还包括有关中脑、丘脑和小脑受压程度的有用信息。

3. 手术方式的选择

在巴特朗菲教授的大多数松果体肿瘤病例中,他多选择小脑上幕下入路(supracerebellar infratentorial approach),该方法是通往松果体区域最常见的入路。为了避免小脑蚓部向下的过度收缩,他在一侧或两侧使用了小脑旁侧手术通路 。在一些松果体肿瘤中,还使用了小脑上幕下和枕下经幕入路的组合方法,通过两种不同的轨迹到达肿瘤。有时,他选择了经第四脑室的幕下入路和经髓帆的联合入路,但仅限于病变尾部延伸的肿瘤。

4. 术中血管、神经保护操作技巧

即使在幼儿的深部松果体区域内手术时,都需要使用很长的显微外科手术器械(双极和肿瘤钳,微剪刀,吸管,剥离器等)。由于手术显微镜主要聚焦在松果体区域,因此在切除肿瘤过程中,小脑浅静脉未聚焦。为了避免损坏这些静脉,在将手术器械插入深部手术区域时,他非常注意将显微镜短暂聚焦在这些静脉上,不断使用口控显微镜可以简化这种操作,该开关允许用两只手将器械固定在手术区域内时移动显微镜。

平地摔跤的6岁鑫鑫,“胃肠不适”的8岁小志,在确诊松果体区肿瘤之后,他们的父母心急如焚,决心不管如何,都要找到安全主刀的医生为孩子摘除肿瘤。幸运的是,他们最终联系到巴教授给孩子手术,为绝望中的家庭点亮重生之路。

巴教授儿童松果体案例 —— 6岁男童摔倒竟查出脑肿瘤

病情阶段

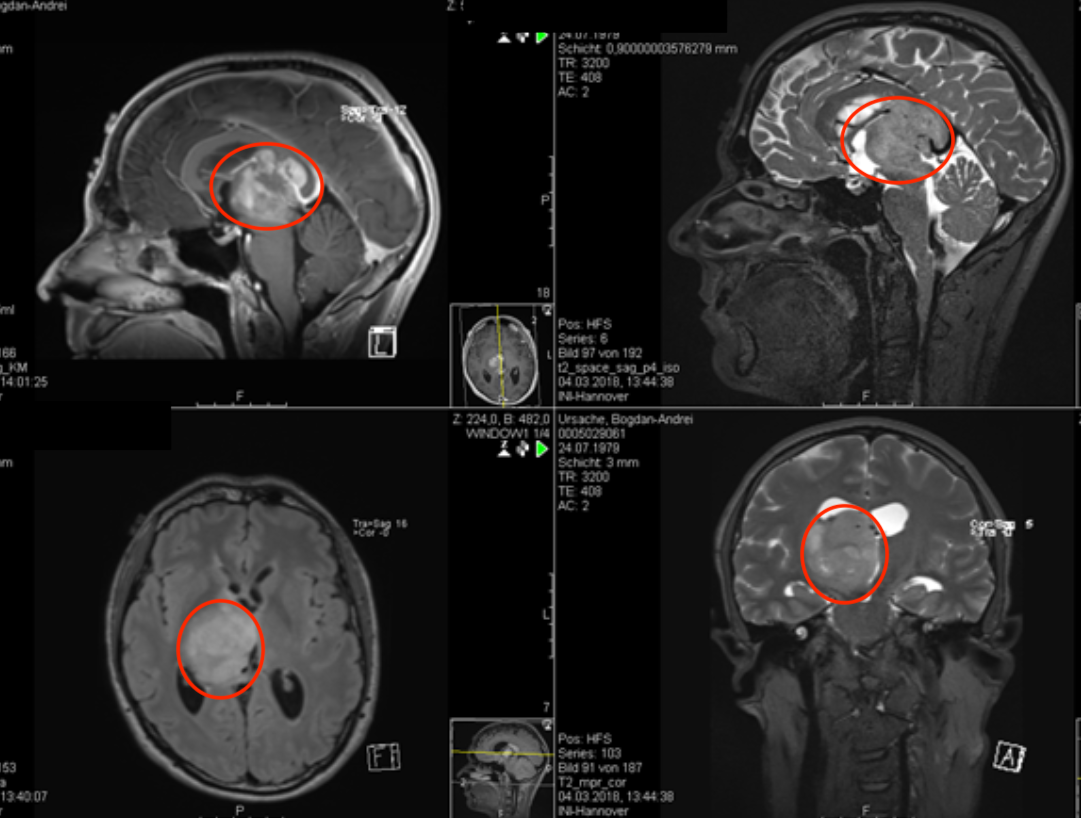

6岁的鑫鑫,在幼儿园意外摔破头皮就诊,CT检查后居然发现松果体区阴影和部分钙化灶,进一步进行MRI见检查后,发现22*14*17mm病灶。

巴教授成功为鑫鑫手术

巴教授中国疑难交流手术期间,在首都医科大学附属北京天坛医院顺利为鑫鑫顺利全切肿瘤,术后功能无影响,为鑫鑫的未来健康成长之路扫除了巨大障碍。

术后情况

术后第1天:转入普通病房,鑫鑫能吃饭、能说话、身上也不疼痛、四肢活动正常。

术后第2天:鑫鑫用英语说出自己喜欢的玩具坦克:"Tank!"。

术后3个月:鑫鑫已经回归校园,恢复正常的生活。

巴教授儿童松果体合并脑积水案例 —— 8岁小志突发头痛、恶心呕吐

病情阶段

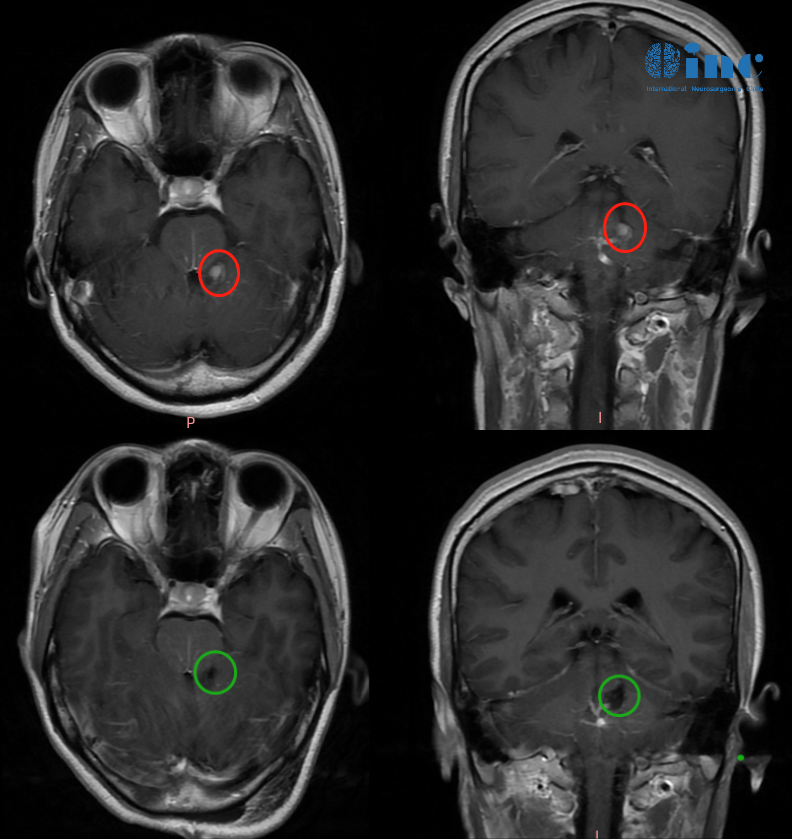

2019年,小志突然因为恶心呕吐,并且还伴有头晕。父母赶紧带小志到当地医院进行检查。万万没想带竟然是由于脑子里松果体区长了肿瘤,并且肿瘤还导致了幕上梗阻性脑积水。

一家人问遍了国内各地专家,得到的答复多是建议做脑脊液分流加辅助放化疗。然而脑脊液分流只能暂时控制孩子脑积水症状,造成脑积水根源的“罪魁祸首”——松果体区肿瘤并没有得到解决。

巴教授成功为小志手术

手术过程中,患者俯卧位,后正中头皮切口,取幕下小脑上入路结合幕上枕下乙状窦旁经小脑幕入路,最终肿瘤得以全切除,且尽力减少了组织的损伤,对预防后期肿瘤的复发起到了极大作用。

术后情况

术后第一天小志依然保持清醒状态,在术后ICU观察两天之后情况良好,无明显并发症并且顺利出院。小志之前的各种症状慢慢消失,恢复了正常机体功能。

松果体区肿瘤病理类型多样,治疗方式各异,但万变不离其宗,其原则依旧是尽可能地减小肿瘤面积,控制其生长,从而尽可能获得长期生存。选择技术过硬和临床经验丰富的神经外科专家获取更科学、合适的治疗策略,将使治疗效果事半功倍,这包括适合患者的手术入路、体位,确认好相关的术中注意事项,尽可能地在避免各类手术并发症的前提下全切肿瘤。

400-029-0925

400-029-0925