金女士怎么也没想到,自己会得脑瘤,更没想到选择保守治疗,却让这个良性肿瘤疯长,甚至压迫到了面神经,让她备受面肌痉挛的的折磨。

一次开颅,如何同时“拆除”脑干“炸弹”并解除“锁死”面神经的“剪刀”? 对于挣扎在双重绝境的金女士来说,这不是假设题,而是生死攸关的现实.......

金女士 52岁 脑干-脑桥海绵状血管瘤

病情阶段

金女士由于心脏不舒服去医院检查,意外发现患有脑干海绵状血管瘤,病灶尺寸为8mm,医生建议观察随访。

在确诊脑干海绵状血管瘤之后的两年里,经历了2次出血,病灶尺寸也从8mm长至20mm。并且面神经处的血管分叉形成“剪刀效应”,已经把面神经夹住。加上压迫时间很长,导致了严重的面肌痉挛。

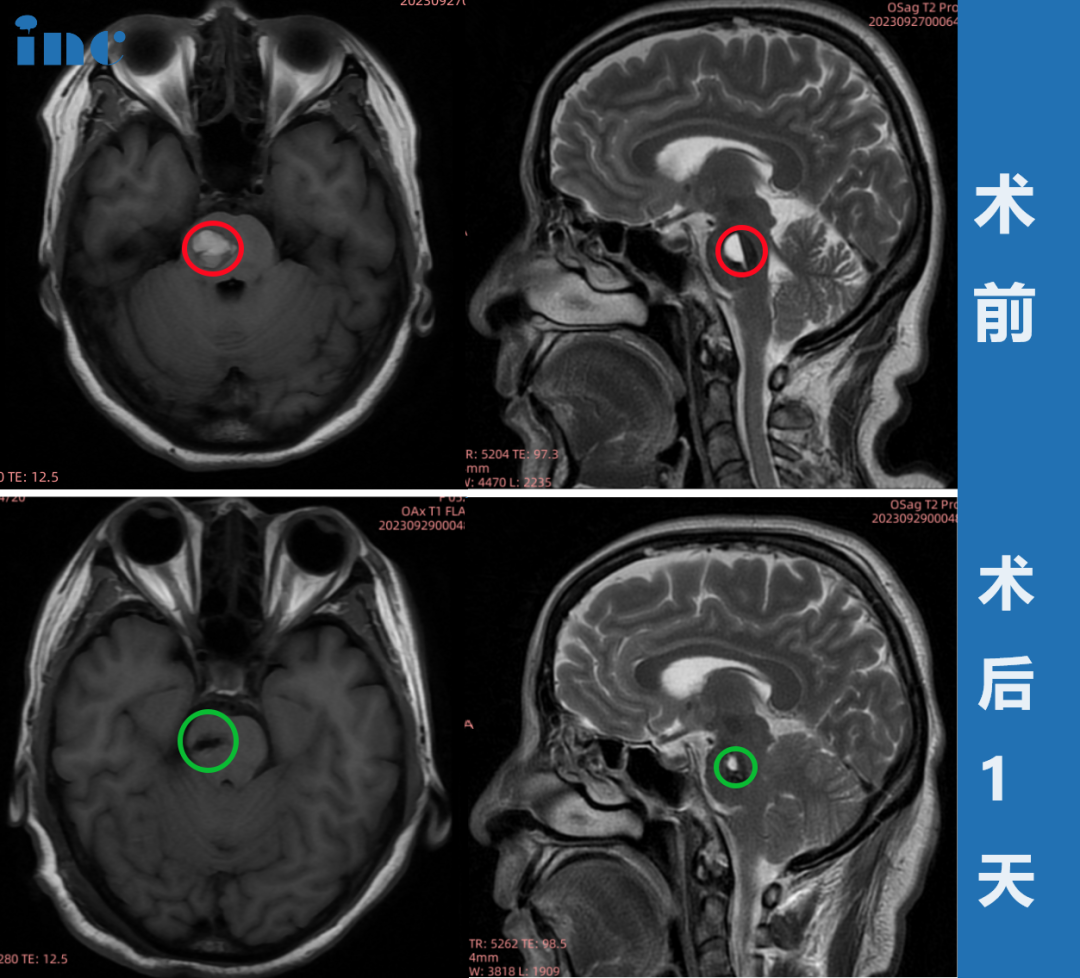

影像对比提示金女士的海绵状血管瘤增大,出血量逐渐增多

寻找能顺利全切病灶的主刀医生

保守治疗已无法控制病情,但脑干手术风险极高——稍有不慎可能导致偏瘫或丧失自理能力。经多方求证,他们锁定擅长脑干海绵状血管瘤手术的巴特朗菲教授,通过INC协助建立联系。

在谨慎评估过程中,从远程咨询到面对面咨询,金女士一家通过三次深度沟通逐步建立信心。

术前影像:面神经受压迫

INC巴教授成功示范手术,全切脑干-脑桥海绵状血管瘤

乙状窦后入路:全切脑干海绵状血管瘤

巴教授成功为金女士顺利全切脑干海绵状血管瘤,无新发神经功能损伤。成功帮助金女士脱离脑干“不定时炸弹”随时出血危及生命安危的险境。

面神经解压术:解决面肌痉挛

巴教授通过乙状窦后入路同一手术入路下,完成MVD显微血管解压术,钝性剥离面神经上的血管,使用Teflon垫片分开血管和神经,顺利解除血管压迫,解决了血管压迫、面神经异常放电导致的面肌痉挛问题。

术前谈话中巴教授用大脑模型为金女士讲解手术使用到的入路切口

术后情况

- 术后第1天:金女士状态良好,四肢活动正常。

- 术后第2天:金女士已经可以坐起,面部没有麻木。

- 术后第3天:金女士已经可以走路。

- 术后第5天:金女士恢复良好。

金女士和前来查房的巴教授合影留念

金女士术后1天和术后3个月影像对比

回顾金女士的发病和治疗的整个经过,从最初的一次次保守治疗、到病变不断增大后的无助、寻求帮助、焦虑等待,直至信任巴教授成功手术,这也是一家人日夜陪护、四处奔波的辛劳付出的好结果。

对于多发性海绵状血管瘤治疗策略有哪些方面?

在INC巴教授示范手术的案例中,有首次出血便情况危急,需送入ICU抢救;还有一些患者首次出血症状轻微,保守观察却遭遇二次出血的致命反扑,症状急剧恶化、甚至需紧急医疗转运。

那面对多发性海绵状血管瘤都有哪些治疗策略。

1.保守治疗:

对于无症状或症状轻微且不影响日常生活的患者,采取保守治疗,包括定期监测和症状管理(如使用抗癫痫药物)。

2.外科手术:

对于反复出血、严重癫痫发作或其他神经功能障碍的病变,外科手术切除。在多篇论文中详细描述了外科手术的技术要点和风险管理。

3.多学科协作:

治疗多发性海绵状血管瘤需要多学科团队的协作,包括神经外科、神经内科和影像学专家。手术前的详细评估和术后的密切监测对于提高治疗效果和减少并发症至关重要。

4.个体化治疗:

根据病变的位置、数量和患者的具体情况,特别是病变位于功能区或脑干时,需要极其谨慎的手术规划和技术,以避免严重的术后并发症。

对于手术,巴教授有着自己坚定的理念:“我为来自很多国家的脑干海绵状血管瘤患者,我的基本理念是,当你可以完美进行手术的时候才能治疗,确保患者将从手术中获益;如果风险太高,或者存在不利于手术的其他方面,那么我们应该推迟手术,甚至不进行手术。”

手术风险太大,面临神经功能缺失、肢体瘫痪、视力下降、听觉丧失、面瘫等风险,这个手术到底还要不要做?手术是否能够获益是巴教授选择是否手术的重要指征。有些病人的手术指征非常明确,不做病情会继续恶化,产生严重后果,甚至危及生命,非做不可,而做了之后可以改善患者的症状;有些病人手术后如果无法改善患者的情况,甚至比术前更差,巴教授是不会建议手术的。

400-029-0925

400-029-0925