18岁的小林在高考冲刺关头,突发脑出血,被确诊为脑干海绵状血管瘤。

更糟糕的是,手术凶险求治无门,保守治疗却在半年后二次出血,而这一次,小林直接被送进了ICU.......

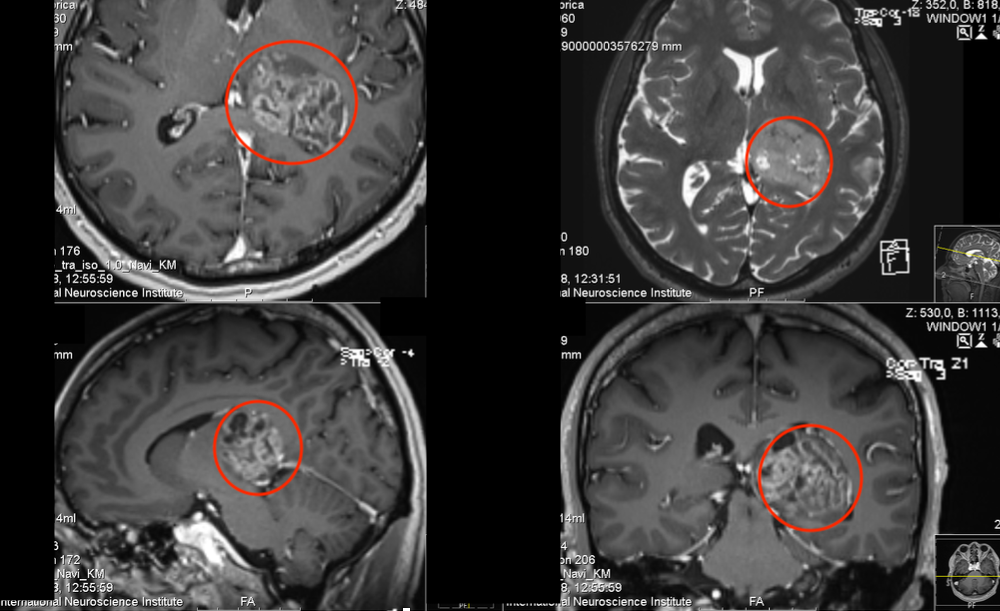

小林 18岁 脑干海绵状血管瘤

第一次出血

18岁少年小林是个学霸,一直以来都是亲友口中“别人家小孩”,却在高考前突然头晕、头痛、脸发麻,去医院检查后发现是脑干海绵状血管瘤出血。

尽管这次出血症状较轻(表现为右侧手臂和腿部麻木,面部麻木,可以正常行走),但医生表示无法手术,手术后90%的概率会瘫痪.....

在一筹莫展之际,小林也因经过几天的休息,症状有所减轻,为不影响备考,遂暂时决定保守观察。

2023年6月23日,小林第1次出血

第二次出血

仅间隔半年后,小林又突发头疼、头晕,再次出血。而此时,他右侧胳膊出现明显麻木,腿部无力,不能行走,小林被送进了重症监护室。

尽管手术难度和风险很高,但小林和母亲没有放弃,最终通过网络搜索了解到INC国际知名脑干手术大咖巴教授,并通过INC远程视频咨询了巴教授。

2024年1月7日,小林第2次出血

INC巴教授主刀全切病变

巴教授咨询过程种说道:“脑干(中脑左侧)内的占位性出血非常明显是危险的,并且已经造成了小林右臂等明显的神经功能缺损。我认为小林应该接受手术治疗。不要太担心,因为我在苏州,也是做过很多很多这种类似的手术……”

听到巴教授肯定的答复,小林一家终于迎来希望的曙光,不久便为小林安排了手术。

在国内手术团队的配合下,巴教授全程主刀手术。据术中神经电生理医生的反馈——小林的病灶切完之后运动神经的反应明显好转。最终手术顺利完成——全切病变。

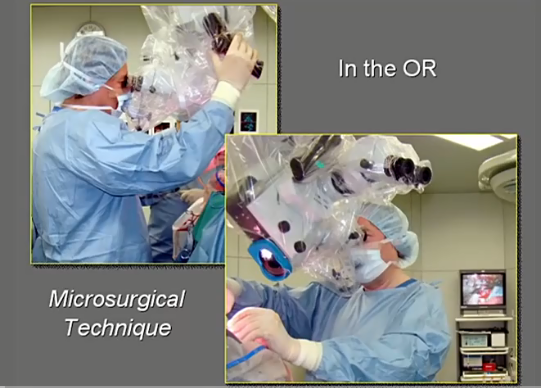

巴教授术中操作

在国内手术团队的配合下,巴教授全程主刀手术。

小林的病灶切完之后运动神经的反应明显好转。

术后情况

术后第1天:状态良好,能够正常交流,双腿能动、能曲,手部也有力量。

术后第3天:可以正常吃饭喝水,身体右侧也有力量了,说话清楚,没有大舌头。

术前坐着轮椅来到医院的小林,身体右侧无力,甚至连喝水都会漏。术后状态恢复的如此快如此好,小林感叹自己重获新生,小林的母亲心里的石头终于落了地。

中脑海绵状血管瘤手术难度为什么这么大?

手术难度

小林的海绵状血管瘤正生长在脑干中脑部位,这处于脑干上端,介于脑桥和间脑之间。人的中脑长度约仅15~20mm。所有大脑皮层与脊髓间的上行及下行神经通路都经过中脑,同时,中脑通过白质与其他中枢神经系统的分部相联系,中脑的病变治疗难度大,难以手术,手术风险极大。

但如果不做手术,什么时候会再度出血是不可预测的、难防的,且出血间隔期会越来越短,每出血一次,症状往往呈进行性加重,神经系统症状的恢复可能性极低,危险性越来越高。当如拇指头大的脑干出血量达10ml时死亡率近乎百分之百。

入路选择

尽管手术难度很大,如选择适合的手术入路并结合高超的显微神经外科手术技巧是可以全切肿瘤并获得良好疗效的。

合理的选择个体化手术入路治疗脑干病变至关重要,这就需要术者对脑干的解剖基础、肿瘤生长特点有深入了解以及拥有丰富的各种手术入路成功经验。

INC德国巴特朗菲教授专研脑干手术30余年,仅脑干手术就高达上千台,平均切除率高上,大多脑深部肿瘤可达全切,综合其300多例手术经验,INC巴教授会结合中脑海绵状血管瘤生长部位、形态、特点选择合适的手术入路。

近年来,随着神经影像学的进步,神经导航、神经电生理监测的应用以及显微神经外科技术的进步。全切手术效果也明显提高。技术高超的神经外科手术团队、正确选择手术适应证、个体化设计的手术入路,术中行神经电生理监测和神经导航辅助手术,有助于提高肿瘤全切除率,也可为获得更佳的疗效提供重要保证。

400-029-0925

400-029-0925