INC巴教授中国行 · 实时报道

“走几步,非常好,你们看,她可以的……”在神经外科儿童病房里,一幕温暖的场景正在上演:一位来自德国的神经外科大咖正小心翼翼地搀扶着开颅术后仅2天的脑瘤“小勇士”。孩子迈出一步又一步,一天比一天好,都在诉说着这台高难度基底节区手术的成功。

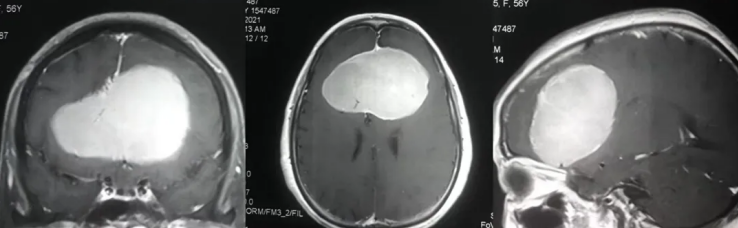

7岁的孩子,两个月前才经历一次开颅手术,然而,影像检查显示,残留病灶仍然较大——从基底节区几乎累及左侧侧脑室表面,向第三脑室下部延伸。第一次术后,偏瘫加重……面对这样复杂的情况,再次开颅手术无论是对这个稚嫩的生命,还是对这个已经饱经煎熬的家庭来说,都意味着一次生死攸关的考验。小小的生命再也经不起打击,这一次终于找到巴教授。

神经外科本身就是“如履薄冰”,小儿神经外科更是有过之而无不及。孩子不是缩小版的成人!孩子稚嫩的机体还未完全发育成熟,儿童和成人从来不是“放大”和“缩小”的问题。

- 1、7岁孩子体重低,血容量少、代偿能力弱

- 2、儿童麻醉风险大!

- 3、2个月前就已经历过开颅手术,此次为2次开颅。

- 4、基底节区位置复杂,手术难度大。

优优安静、害羞,而这位经常被脑瘤患儿们亲切地称为“巴爷爷”的专家一直鼓励着她。我们也衷心祝愿这位勇敢、坚强的小战士,越来越好!

截至目前,巴教授已为多名疑难脑瘤患者成功进行示范手术,还有患者在面对面咨询后果断紧急选择此次示范手术。接了下来,巴教授继续进行示范手术,我们共同期待着巴教授能为更多患者带来命运的曙光!

回顾巴教授每一次的中国行,我们都能看到无数脑瘤患者重获新生,未来,我们也期待着更多这样的时刻……

巴教授中国行继续:面对面咨询后,立即决定手术的他们……

有一种脑血管病却特别“青睐”青年与青少年,它,就是大脑动静脉畸形破裂,这种疾病起病急、进展快,及时救治至关重要。

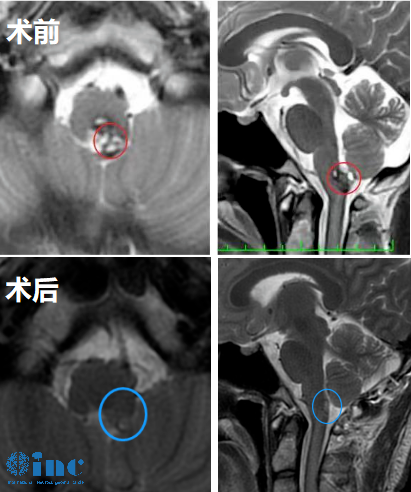

6月24日,一个令人揪心的病例:一位15岁花季少女突发剧烈头痛,伴随呕吐,急诊CT显示颅内出血。120急救车呼啸着将她送至医院,医生实施了双侧脑室外引流术。然而术后复查显示,脑室内仍有残留血肿,病情不容乐观。

时间就是生命!短短3天后,6月28日,患者家属就带着影像资料面对面咨询了巴教授。“接下来我们该怎么办?”家属焦急的询问声中,透着对生命的渴望...

动静脉畸形(AVM)是一种异常的血管连接,导致血液直接从动脉流向静脉,没有经过毛细血管。 AVM的血管通常很脆弱,容易破裂,导致出血。手术目标是切除AVM,手术后的复发可能性非常低,但不为零。某些AVM较为紧凑,手术中可以确保切除干净;但本例中的AVM非常扩散,血管来自不同区域。术中最大的风险是出血,但巴教授知道如何处理……在和巴教授进行了细致的面对面沟通后,他们决定选择巴教授于6 月29日进行紧急手术。

手术报道:“发病一个月就找到巴教授,真的幸运!”

69岁的程女士优雅而乐观,CPA区肿瘤已临近“生命禁区”脑干区域,并延伸至听神经管内,导致她右耳听力几乎完全丧失。若不及时干预,随时可能面临更严重的神经功能损伤。

“巴教授是我的福星,”程女士微笑着说,“发病才一个月就找到巴教授,真的很幸运。”术前谈话时,她反复提到这份难得的机缘——既能早期发现肿瘤,又能及时得到国际专家的救治,言语间满是对手术的期待。

谈及即将到来的手术,程女士眼中闪烁着希望的光芒。她特别叮嘱道:“巴教授每天要做那么多台手术,一定要多注意休息。”

桥小脑角(CPA)区肿瘤因其生长位置特殊,邻近脑干,肿瘤与重要神经、血管关系紧密,手术难度大。增大的肿瘤将重要结构推移位和包裹,致使手术中辨认和保护神经血管存在困难。术中操作不当,常有重要血管损伤危及生命或面听、后组颅神经损伤而出现面瘫及听力丧失等严重并发症。点击阅读:解密“血腥三角”桥小脑角(CPA)区脑瘤开颅手术!

如此复杂的手术就要求主刀具备高超的手术技术,手稳、眼准,像做精细雕刻一样。不过,对国际神外大咖巴教授而言,为这类复杂病例手术已经是“常态”。手术中,巴教授娴熟运用超声吸引器(CUSA)超声把肿瘤打碎再吸走,和吸尘器一样,所到之处,力求不留下一点残余。肿瘤顺利切除,面神经功能也得到保留……程女士今天就已经转出ICU,回到普通病房,状态良好。

巴教授中国行继续还有更多患者在期待……

随着巴特朗菲教授中国行的深入,从咨询、术前谈话,到成功手术,他们不仅在这个夏天迎来灿烂的新生,更重新开启了属于他们的第二次人生之旅。

行程不止,生命不息,我们等待着、期盼着、直至听到更多生命的回响。后续巴教授相关实时报道,请持续关注INC官方账号。

- 文章标题:儿童疑难脑瘤示范手术顺利进行!巴爷爷牵着小勇士走出生命奇迹每一步

- 更新时间:2025-06-30 10:41:58

400-029-0925

400-029-0925