在20世纪80年代之前,儿童或成人的脑干胶质瘤被认为绝对是不可手术治疗的疾病。尽管近30年来随着显微神经外科手术技术、神经影像技术、神经导航技术和神经电生理技术的发展,脑干胶质瘤的手术安全性和切除程度已经取得了显著的进步,但是脑干仍然是中枢神经系统中手术风险最高的部位之一。

这位34岁男性患者用7年长期生存改写了结局!当左侧面部麻木、听力下降合并右侧肢体无力持续半年时,检查发现肿瘤已侵蚀桥脑、桥臂及小脑,皮质脊髓束被推挤变形,累及7大颅神经。面对这个潜伏在生命中枢的“不定时炸弹”,神经外科团队毅然挑战极限:在密布颅神经(V-XI)的战场中精准剥离,最终病理确诊为WHO 4级胶质母细胞瘤(IDH1/BRAF野生型,MGMT超甲基化)。

如此恶性的胶质瘤,预后却令人振奋——术后联合Stupp方案治疗使患者不仅生活完全自理,4年随访更未见复发,更是赢得了长达7年的长期生存!这例由国际脑干大咖巴特朗菲教授主刀的案例,如何通过创新手术入路选择、分子病理指导的个体化放化疗,让曾被判“死刑”的脑干胶质瘤患者重获生机!

INC巴教授强调:对脑干胶质瘤不应一概而论地贴上 “不可手术” 标签。在许多情况下,显微外科肿瘤切除是可行的,但必须严格筛选患者。尤其对于低级别患者,尤其是毛细胞星形细胞瘤患者,我们甚至可以治愈他们,治愈意味着至少25年无肿瘤进展,而我已经治愈了其中的一些患者。

巨大脑干胶质瘤累及7大神经还有手术机会吗?

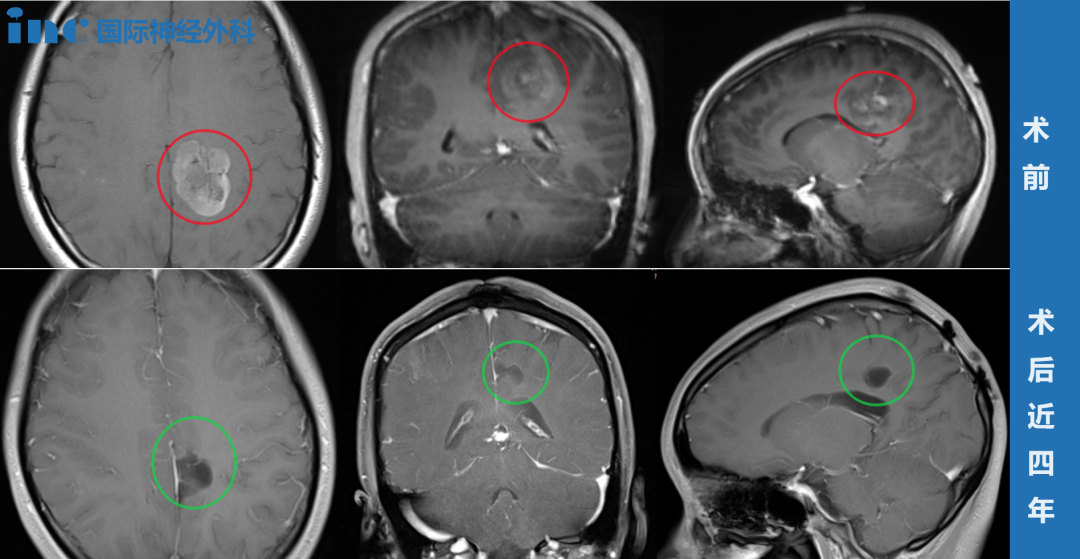

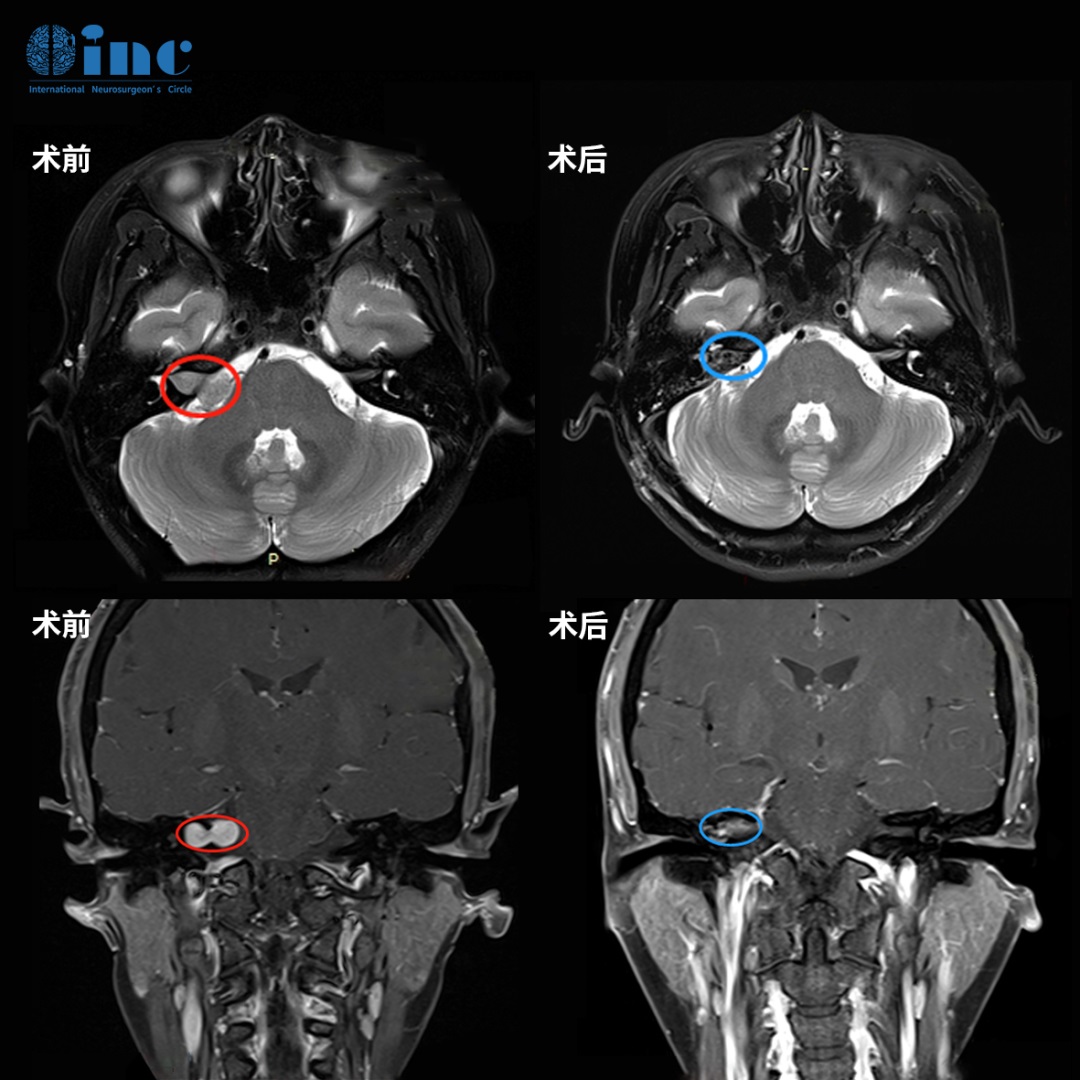

一名34岁男性患者,左侧面部感觉减退、听力减退、轻度周围性面瘫及右侧肢体轻瘫达6个月。术前轴位(a)、冠状位(b)、矢状位(c)磁共振成像(MRI)显示病灶广泛累及左侧桥脑、桥臂及小脑。

术前弥散张量成像(DTI)示皮质脊髓束受推移(d)

鉴于不能排除低级别胶质瘤,且肿瘤具有占位效应,故进行手术治疗,以实现肿瘤大幅度减积及组织病理学明确诊断。

手术入路的选择取决于桥脑病变的具体定位

- 对于上桥脑病变,采用颞下经小脑幕入路;

- 中桥脑病变选择经枕下乙状窦后入路的桥小脑角入路;

- 而桥脑前外侧下部或桥延区病变则适用经髁入路的下外侧入路。

- 此外,经第四脑室底的背侧中线入路可作为显露桥脑的替代选择。

经左侧小脑桥脑角入路暴露肿瘤,保功能的前提下尽可能切除肿瘤。术中发现多数脑神经(CN)(CNsV-XI,三叉神经V、外展神经VI、面神经VII、前庭蜗神经VIII、舌咽神经IX、迷走神经X、副神经XI)受肿瘤累及。为避免神经损伤,未强行分离受累神经。术后未出现并发症,除短暂轻度步态共济失调外,未出现新的神经功能缺损。

组织病理学检查显示肿瘤为WHO 4级 胶质母细胞瘤,异柠檬酸脱氢酶1(IDH1)及BRAF基因突变阴性;p53蛋白局灶阳性,阳性率高达50%(胶质瘤病理P53阳性一般提示恶性程度较高,患者的预后通常较差);O6-甲基鸟嘌呤-DNA甲基转移酶(MGMT)启动子呈超甲基化状态。

患者按Stupp方案接受术后同步放化疗。术后多次MRI检查显示残余肿瘤逐渐缩小,患者临床状态持续良好。

术后4年,患者生活完全自理,轴位增强T1加权MRI显示延髓(e)及桥脑(f)未见肿瘤残留或复发,最终赢得了长达7年的长期生存。

当确诊胶质瘤时,患者往往陷入深深的焦虑:手术风险有多大?术后会不会复发?既然迟早会复发,是否还有必要手术?这些困扰都源于对未知的恐惧。但医学实践告诉我们:治疗的关键在于走好当下的每一步。每个治疗决策都应建立在充分评估的基础上,而非被对未来的担忧所左右。

作为胶质瘤的主要治疗手段,手术切除虽然受肿瘤位置限制,但在经验丰富的外科医生手中,仍有机会实现安全有效的肿瘤切除。正如这位获得长期生存的患者所示:查出肿瘤的积极治疗+尽可能地安全切除+术后精准的辅助治疗,构成了长期生存的重要因素。

“脑干胶质母细胞瘤,现在被称为弥漫性中线胶质瘤,它们是非常恶劣的肿瘤。在很多情况下,医生会说,为什么还要尝试手术治疗呢?因为这是一种恶性肿瘤,位于脑部一个非常困难的部位。那么,为什么要做比活检术更多复杂的干预呢?但我真的可以告诉各位,在很多情况下这是可能的。我们可以明显减少肿瘤体积,我在胶质母细胞瘤和弥漫性中线胶质瘤的治疗取得了非常好的效果。一些患者的存活期甚至长达数年了。”

——INC巴特朗菲教授

脑干手术40年发展,巴教授如何撕掉“不可手术”标签?

在20世纪80年代之前,儿童或成人的脑干胶质瘤被认为绝对是不可手术治疗的疾病。然而,在20世纪80年代期间,几位神经外科医生开始对某些脑干胶质瘤进行手术,并随后报告了他们的结果。这些报告引入了这样一个概念,即对于选定的脑干胶质瘤患者,开放手术是合适的。

“1974 年,我还是一名医学生,当时就对脑干解剖学很感兴趣。”早在1991年,巴特朗菲教授就已发布过相关研究,《Microsurgery of Deep-Seated Cavernous Angiomas: Report of 26 Cases 深部海绵状血管瘤的显微外科治疗(附26例报告)》,回顾了26例经显微手术切除的深部海绵状血管瘤,其中14个位于脑干内。这些患者是1983年8月至1989年12月间手术的患者。11例完全切除,没有产生额外的神经功能缺损。

1991年以来报道手术治疗脑干的相关研究,巴教授的名字赫然在目。

1999年,Walker等人提及了手术在脑干肿瘤中的作用。他们认为,对于中脑顶盖胶质瘤、中脑和桥脑的其他局灶性胶质瘤以及外生性桥脑胶质瘤,可以进行肿瘤减积手术。如果由于某种原因无法进行立体定向活检,则考虑开放手术以进行组织学检查。然而,弥漫性胶质瘤被排除在手术考虑之外。

2003年,Jallo等人也指出,当仔细选择合适的患者时,脑干胶质瘤的手术可以成功进行。他们的手术适应证标准是局灶性、背侧外生性和颈延髓病变。而患有弥漫性浸润性胶质瘤的患者则不被视为手术候选者。

脑干手术发展史论文综述《The brainstem and its neurosurgical history》中提到到20世纪末(1990年-2000年),颅底手术入路取得了进展,术前神经成像技术的发展,图像引导手术和显微手术。这使得一些神经外科医生能够安全地接近脑干。脑干脑桥及延髓手术研究回顾中巴教授名列其中。

在2010年代,发表了多篇关注成人脑干胶质瘤的报告。手术切除的比例在9.7%到33%之间。Zhang等人注意到关于脑干胶质瘤手术作用的共识。根据他们的经验,患有背侧外生性肿瘤的患者可以通过手术得到良好治疗,且常常能够被治愈。颈延髓胶质瘤大多为低级别肿瘤,手术似乎对改善患者的预后是有效的。局灶性中脑和延髓胶质瘤大多也是低级别肿瘤;对于这些肿瘤的手术是安全的。

2020年新版的脑干手术专著《Surgery of the Brainstem》(脑干手术)中,巴特朗菲教授撰写的《adult brainstem glioma》(成人脑干胶质瘤)这一章节,回顾性研究了1996年至2017年间接受手术治疗的73例患有脑干神经胶质瘤的成年患者。重点详细阐述了脑干手术的技术要点、操作技巧、手术入路、手术体位等。

▼巴教授手术系列成人脑干胶质瘤患者肿瘤切除程度

总结:脑干胶质瘤治疗不可一概而论

脑干胶质瘤是起源于脑干的原发性胶质瘤,涵盖众多不同的病理实体,它们在组织病理学、分子特征、生长模式、侵袭性、临床意义以及增殖和复发倾向等方面存在差异。对脑干胶质瘤不应一概而论地贴上 “不可手术” 标签。在许多情况下,显微外科肿瘤切除是可行的。但面对这一恶性程度极高的脑瘤,并非所有患者都适合手术这把“双刃剑”,必须严格筛选患者。

巴教授已展示一种不同的分类系统,有助于确定手术候选者。然而,没有通用规则,每例患者的筛选都需高度个体化决策。手术入路及相应的脑干显露手术窗口的选择,在手术成功中扮演关键角色。对于低级别脑干胶质瘤患者,只要可能,就应尝试彻底切除肿瘤。肿瘤切除程度可能会影响长期预后。对于低级别胶质瘤患者,至少可以实现良好的长期治疗效果。即使对于高级别肿瘤患者,手术所能提供的帮助也远不止良好的姑息治疗。我们也要相信:随着近来许多新药研究出现,会有更多的治疗希望。

- 文章标题:这种脑干胶质瘤无法长期生存?7大神经+3大区域受累,他如何赢得7年生存期

- 更新时间:2025-06-25 10:22:29

400-029-0925

400-029-0925