插“管”度日,痛不欲生。

- 延髓术后7个月,还是连口水都吞不下去。失去了吞咽功能、延髓麻痹……

- 延髓肿瘤术后——妈妈插管的15天,气管切开的第7天,在ICU的第30天了。感染肺炎,一直难以脱掉呼吸机。医生说脱机会是一个极度缓慢的过程,昨晚首次尝试还引发了癫痫……

- 由于长期气管插管,20岁的女孩原本没有联系的气管和食管之间出现了“瘘口”,消化液很容易通过这个“瘘口”从胃长驱直入,直接呛进肺内,反反复复地出现吸入性肺炎。她反复经历高烧、呼衰、抢救,终日只能带管“维生”,气管里有气管插管,食管里插着营养管,不能说话,不能进食。

这是他们努力活下去的故事,源自网上病友们的亲身经历……

当罹患延髓占位性病变,他们希冀一台手术带来新生,然而却因术后预后不良长期插管,甚至无法转出ICU。为何延髓术后会需要气管插管?国际脑干手术大咖巴特朗菲教授又如何破解这一困局?

01. 到底什么是气管插管?

这一段来自病友的描述或许让我们有更深切的感受:

“讲话时声音只有一半,另一半声带发不出声。睡觉时你也能明显感觉到有个金属物硌在脖子里;吃饭能吞下去,但你吞咽的时候,套管会上下移动,会痛。更难受的是吃饭、聊天的时候,痰会不由自主、不受控制地涌上来……”

“气管插管”这一名词越来越多地以挽救生命的重要作用出现在新闻报道中。气管插管是指将一特制的气管内导管,通过口腔或鼻腔,经声门置入气管的一项技术。目的是能保证气道通通气供氧、呼吸道吸引、防治误吸,在很多术后中起着生命通道的关键作用,有些渡过危险期可以顺利“撤机、撤管”,有些疑难手术如脑干肿瘤、颅后窝肿瘤术后等,可能造成呼吸中枢、后组颅神经的损伤,需要长期气管切开、呼吸机辅助呼吸。

02. 为何延髓手术有长期插管的风险?

因延髓术后极易出现呼吸中枢损伤、呼吸抑制,所以,术后的呼吸管控非常关键!

延髓的解剖结构位于脑干下部,连接桥脑与颈髓,富含多个神经核团,包括支配人体呼吸中枢的神经核团,此外还有脑干网状结构与众多神经纤维束走形于其中,因此延髓区手术以往被认为是手术禁区。

随着显微神经外科技术、麻醉技术、神经功能检测技术和术后管理手段的进步,延髓手术得以进行,但仍然具有较大的围手术期致死率和致残率。延髓肿瘤以恶性肿瘤为主,部分患者入院时一般病情较重,常出现长传导束功能异常,后组颅神经症状较普遍,有文献报道延髓海绵状血管畸形术前存在呼吸功能障碍率达到16.7%~36.4%,容易出现猝死等病危急症。

后组颅神经功能障碍表现

主要表现为咳嗽反射变弱、咳痰障碍、声音嘶哑、饮水呛咳、伸舌及吞咽困难。单侧后组脑神经麻痹、症状较轻者,可首先保留气管插管,观察神经功能的代偿或恢复情况。如果症状较重、短时间内无法恢复、对侧无法代偿,应尽早行气管切开、鼻饲饮食。对于术前就已出现后组颅神经功能障碍的患者来说,术后气管插管的概率也会大大增加。

延髓肿瘤或手术为何容易引起呼吸问题?

1.延髓呼吸中枢的解剖定位

背侧呼吸组(DRG)

位于延髓背侧的孤束核(NTS)及其周围。

主要控制吸气神经元,通过膈神经支配膈肌收缩。

肿瘤或手术损伤:导致吸气启动障碍,表现为呼吸浅慢或暂停。

腹侧呼吸组(VRG)

位于延髓腹外侧的疑核(NA)、后疑核(NRA)和面神经后核。

包含吸气/呼气神经元,调节呼吸节律和力度(如肋间肌、腹肌运动)。

损伤后果:呼吸节律紊乱(如长吸式呼吸、喘息样呼吸)。

化学感受器相关区域

延髓腹外侧浅表区(如Lüscher区)接收外周化学感受器(颈动脉体)信号,调节CO₂/O₂敏感性。

损伤影响:中枢性低通气综合征(如Ondine's curse)。

2、手术易损伤的呼吸相关神经传导通路

皮质脊髓束与皮质延髓束

经延髓锥体下行,若肿瘤压迫或术中牵拉导致双侧锥体束损伤,可能引发中枢性呼吸驱动减弱。

迷走神经(CN X)与舌咽神经(CN IX)

孤束核接收其传入信号(如肺牵张反射),手术损伤可导致反射异常(如呼吸过快或暂停)。

网状结构

延髓网状结构整合觉醒与呼吸信号,肿瘤浸润或水肿可破坏其功能。

3、肿瘤占位效应的直接压迫

内侧型肿瘤(如室管膜瘤):易压迫腹侧呼吸组和锥体束。

外侧型肿瘤(如血管母细胞瘤):可能累及疑核、孤束核及迷走神经根丝

延髓背侧肿瘤(如胶质瘤):直接损伤背侧呼吸组。

4、术后呼吸障碍的常见机制

水肿与缺血

延髓血供来自椎-基底动脉分支(如脊髓前动脉、PICA),术中血管损伤可导致呼吸中枢缺血。

神经核团机械性损伤

即使轻微牵拉也可能破坏密集的神经元网络(如pre-Bötzinger复合体)。

颅神经根丝损伤

迷走神经根丝损伤可影响气道保护功能(如咳嗽反射减弱),导致窒息风险。

03. 国际脑干大咖如何破解这一困局?

脑干延髓肿瘤真的无法手术吗?全切有没有可能?INC世界神经外科顾问团成员教授、国际脑干手术大咖Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授在2020年出版的国际脑干手术专著《Brainstem Tumors》中的《Surgical Approaches to Medullary Tumors》章节里分享了多例脑干延髓肿瘤的经典案例,并对如何全切要点进行了深入分析。

德国巴特朗菲教授总结了临床上遇到的不同性质的延髓胶质瘤,并区分了4种不同的类型。其中,13个肿瘤局限于脑干下部,其他病变在外生性生长,9个肿瘤主要生长在外侧,8个肿瘤向下方延伸从延髓进入脊髓。

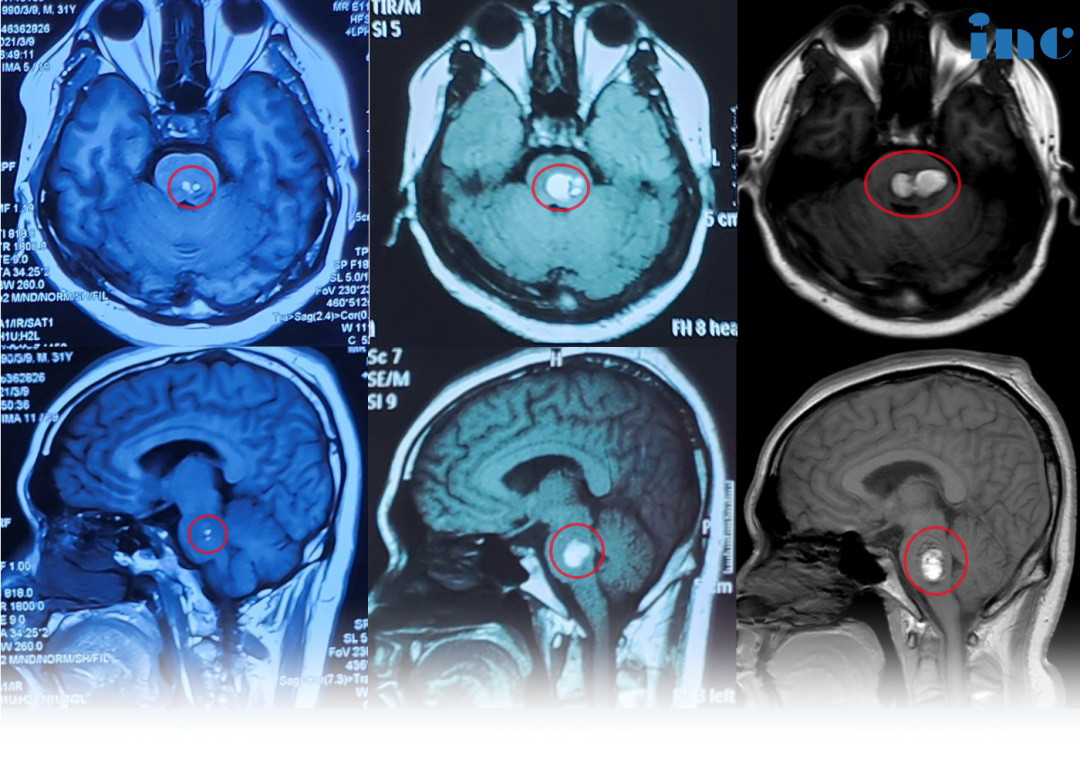

▼图:MRI显示不同性质的延髓肿瘤的经典生长位置,其中,aA为间变性星形细胞瘤,GBM为胶质母细胞瘤,PA为毛细胞星形细胞瘤。

手术切除是颅内局灶性低级胶质瘤治疗的主要手段,对于一些恶性高级胶质瘤,尽管可能预后很差,但首次手术应做到尽可能地完整切除,也将使患者尽可能获益,也能尽量避免二次开颅手术可能带来的更多伤害。手术中不仅要切除肿瘤,且要完全保护延髓神经血管,进而避免哪怕丝毫损伤可能带来的致命后果。

原则上,手术主要是为了切除尽可能多的肿瘤,尽可能不破坏基础中枢神经系统实质的组织。目的是使脑干减压并确定病理,在高级别胶质瘤中,手术或可延长患者的生存期和提高患者的生活质量。在界限分明的病变中,我们试图达到总体或几乎全切肿瘤,同时减少肿瘤体积,而无需进行放射治疗。

INC德国巴特朗菲教授也在诸多的临床实践中得出结论:在部分脑干肿瘤患者,即使是一些比较复杂的脑干延髓肿瘤,显微手术切除也是行之有效的。他在该专著中展示的诸多脑干延髓病变中,很多病例切除率良好,术后效果良好,并发症发生率低。

巴教授的手术结果和30多年的经验,验证了手术在脑干延髓胶质瘤的整体治疗中起着重要作用。持续电生理监测手术有助于指导肿瘤切除和避免手术并发症。此外,根治性肿瘤切除应至少在所有可以很好地鉴别的局灶性低级别肿瘤中进行尝试,因为肿瘤切除率可能有利地影响患者的长期预后和生存率。

- 文章标题:脑干延髓手术后只能靠“管子”生活?在“手术禁区”求生的TA们

- 更新时间:2025-06-23 15:28:00

400-029-0925

400-029-0925