“顶盖胶质瘤多属于低级别胶质瘤,多数肿瘤进展慢,不用手术?”

“肿瘤称为惰性肿瘤,意思是懒惰,在许多情况下它是安静的,不需要治疗?”

“敌不动我不动,有症状了再受术,位置太深了,手术风险大……”

提到中脑顶盖肿瘤,多数人认为“惰性”生长,可长期带瘤生存,是这样吗?“敌不动我不动”——对于胶质瘤而言,一旦恶化还来得及吗?

首先我们一定要看具体的情况,这是一个发表于学术期刊的真实案例——患者最初仅查出脑积水,四年后因症状加重活检确诊为中脑顶盖毛细胞星形细胞瘤,但病情最终进展为恶性程度极高的H3K27M突变型弥漫中线胶质瘤(WHO 4级)。这一演变过程究竟如何发生?

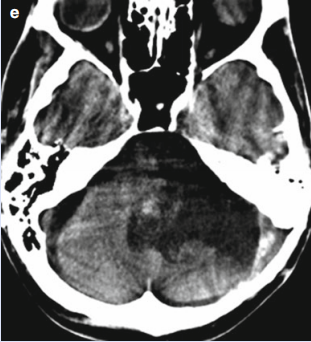

一名40岁女性在常规MRI检查中偶然发现脑积水,却不知这竟是命运埋下的伏笔。四年后,她因持续头痛就医,MRI揭示中脑顶盖处潜伏着一个16.4毫米的肿瘤(图A-C)。“它动你就动,它不动你就别动”,在医生的建议下先进行活检。尽管病灶未显示对比剂增强,但随后的内镜手术活检结果指向了“温和”的毛细胞型星形细胞瘤(PA)。

图示:脑室扩大,肿瘤位于丘脑,在FLAIR图像上呈高信号(A)。钆剂给药后肿瘤未见增强(B、C)。

初次活检手术后45个月,她突然出现记忆力减退和步态障碍——肿瘤竟悄然增大!二次手术仍确诊为PA,但症状仅短暂缓解。仅过去15个月,肿瘤再次卷土重来,伴随步态失调和共济失调。第三次活检的病理报告依然坚持PA诊断,镜下可见典型的Rosenthal纤维和双相肿瘤结构(图D)。然而,放疗后病情却加速恶化,她的生活被步态障碍和尿失禁彻底打乱。

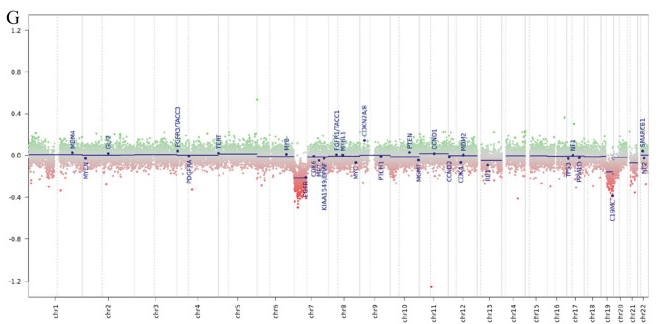

基因检测揭开真相——转折点出现在DNA甲基化分析!利用冷冻组织回溯检测,结果震惊医疗团队:检测提示为H3 K27M突变型弥漫性中线胶质瘤(DMG),免疫组化进一步证实H3 K27me3表达缺失(图E-F)。最终,这个伪装成“低级别”的肿瘤被揭穿真面目——WHO 4级H3K27M突变型弥漫中线胶质瘤,一种侵袭性强、预后极差的癌魔。这对于病人是非常遗憾的!

图G:全基因组DNA甲基化的拷贝数图谱

案例来源:Ryoji Imoto. Tectal glioma: clinical, radiological, and pathological features, and the importance of molecular analysis. Brain Tumor Pathol. 2024 Oct 21;42(1):1–11

在发现了胶质瘤时,可以选择观察它,但是一定要把握好度——手术可以延迟,但它总会到来,等待其实是将问题推到将来。

“实际上胶质瘤从不停止生长,等待会让肿瘤变得越来越大。”这也是INC德国巴特朗菲教授给胶质瘤患者们关于手术时机的答疑。

INC巴特朗菲教授:“胶质瘤越早手术越好。实际上胶质瘤从不停止生长,等待会让肿瘤变得越来越大。从根本上说,尽早行动是非常重要的,因为在开始的时候,我们可能会看到一个相当小的肿瘤,我们有很好的完整切除的可能性,尽管破坏了已经存在的脑组织,手术仍然是可能的,其结果将与小肿瘤不一样。所以早期手术基本上是非常重要的。”

中脑顶盖胶质瘤都是良性?他术后Ki67指数高达15%

中脑顶盖胶质瘤是一种罕见的胶质瘤,起源于中脑背侧,包括上丘和下丘,主要发生在儿童。其临床病程通常较为温和,主要表现为因梗阻性脑积水导致的颅内压升高相关的神经症状。最常见的症状是与梗阻性脑积水相关的头痛、步态障碍、共济失调,以及视野缺损和认知功能障碍。顶盖胶质瘤通常被归类为毛细胞型星形细胞瘤(PA)或低级别星形胶质瘤,预后一般较好。

然而,Mohme 等报道,在儿童和青少年中,顶盖胶质瘤可能会发生恶性转化。Liu等报道,453例顶盖胶质瘤患者中有121例(26.7%)出现临床和/或影像学进展,从诊断到进展的平均时间为3个月至7.8年。因此,这些发现表明,与其他部位的典型毛细胞型星形细胞瘤相比,顶盖胶质瘤可能表现出相对较差的总生存期和无进展生存期,并且顶盖胶质瘤不总是惰性肿瘤。

在对355例儿童顶盖胶质瘤患者的综述中,Bauman 等报告称,在 117 例可进行病理分类的病例中,37.6% 为毛细胞型星形细胞瘤,25.6% 为弥漫性星形细胞瘤,12.8% 为低级别(非毛细胞型)胶质瘤。

30多岁的贺先生便是其中一例,他的脑干顶端——中脑顶盖,潜藏着一颗狡猾的肿瘤。保守观察一年后,尽管病灶持续增大,贺先生却未感任何不适,本以为可以继续观察,却不料视力突然模糊、出现重影,肿瘤不仅堵塞了脑脊液的流通路径,引发梗阻性脑积水,还对小脑造成了压迫。不做手术等来的是恶化,做手术大风险又太大,但是,可能还有一线机会。做还是不做?如何权衡利弊?

即使对于巴教授这样的国际脑干大咖,这也不是一个简单的手术。这颗肿瘤与周围健康组织紧密缠绕,难以分辨。为了既保护正常功能又彻底铲除这一“恶瘤”,巴教授巧妙地采用了幕下小脑上入路结合经髓帆入路的手术策略,最终成功全切肿瘤,且未造成新的神经功能缺损。

术后病理结果显示,该肿瘤为高级别胶质瘤,Ki67指数高达15%。这一案例再次提醒我们,对于所谓的“惰性”肿瘤,我们不能掉以轻心,应密切关注其变化,及时采取必要的治疗措施。

胶质瘤恶化升级的常见原因你知道吗?

1. 不同肿瘤组织取样导致的病理结果差异

早期保守时采用立体定向活检仅取到少量组织,小样本(如脑干或功能区肿瘤)评估不足。对比开颅肿瘤切除获得大量脑组织样本,可进行较全面的病理检查。

2. 病理组织学判读的主观性

核异型性、细胞密度、坏死等指标存在观察者差异,尤其是交界性病例(如Ⅱ级 vs Ⅲ级)。

3.病理诊断标准的更新

2016/2021 WHO分类要求整合分子标志物(如IDH、1p/19q、H3K27M),传统仅靠HE染色易误分类,导致不同时间同一病人可能不同病理诊断。根据最新标准,部分既往“低级别”肿瘤按现行标准可能直接诊断为高级别(如H3K27M突变型弥漫中线胶质瘤,自动归为Ⅳ级)。

4.驱动基因突变积累

IDH野生型胶质瘤:初始可能表现为低级别(如Ⅱ级),但缺乏IDH突变时更易快速进展为胶质母细胞瘤(GBM,Ⅳ级),因基因组不稳定性高。TP53、ATRX、TERT启动子突变:常见于星形细胞瘤,具有促进恶性转化风险。

5.放疗潜在“双刃剑”效应

部分研究显示放疗诱导DNA损伤修复缺陷,可能加速基因组变异,导致肿瘤恶化升级。点击阅读:警惕!放疗可能诱发的“脑海绵状血管瘤炸弹”

选择保守的他们究竟在害怕什么?

如果可以尽早摆脱脑瘤,谁不想呢?其实大多都恐惧手术风险,担心术后生活质量下降,从而选择保守应对。

事实上,“带瘤生存”往往是无奈之举,而非主动选择。这种情况通常适用于无法手术或即使积极治疗预后仍不理想的患者,比如患者年龄过大、身体状况无法耐受手术,或者肿瘤弥漫生长等……对于这些患者,由于不可抗力的因素,只能退而求其次,选择与肿瘤共存。然而,对于大多数患者而言,积极治疗才是最优解,不应将“带瘤生存”作为优选策略。

术中一个操作稍有不慎,就可能引起神经损伤、语言障碍、肢体瘫痪、面瘫、感觉障碍、意识障碍、无自主呼吸等严重并发症,很多并发症是难以恢复的、甚至是不可逆的,对患者及家属都是沉重的经济、心理负担和社会负担。术者对疾病的治疗理念及手术经验及成熟的术中相关设备是手术成功的重要保障。发展到今日,中脑顶盖胶质瘤也是可以成功手术的!

点击阅读中脑顶盖胶质瘤成功手术的他们——

- INC巴教授“禁区”手术图解案例二 | 全切中脑胶质瘤-多形性黄色星形细胞瘤

- 一台手术2个入路,一举歼灭脑干胶质瘤:研究生学霸术后2年半怎么样了?

- 破脑干“禁区”!32岁周老师述谢谢你让我的生命葱葱郁郁、山花烂漫!

- 打败脑干胶质瘤的学霸少年!术后近4年无复发,学业更上一层楼

“就像做了个小手术“,这是很多接受巴教授手术患者由衷的赞叹,仿佛之前被告知的巨大的手术风险在神奇的手术刀下化为乌有。在巴教授的开颅手术中,不仅仅是切瘤子,患者术后的生活质量也尤为重要。这个理念贯穿了整个围手术期间,就拿最简单的手术术前剃头来说,很多患者以为都要剃全头,大家也都习以为常,但是INC国际教授手术,考虑到患者需要尽快恢复生活工作,他们不需要被剃光头,一般根据手术切口情况仅需要剔除周边一小缕头发。

一个看似很小的细节,但是却是有强大的经验技术支撑。不仅有主刀医生精湛的医术做保证,背后是以患者为大、尊重患者的手术理念,以及围绕着病人恢复正常生活的科学的医院管理、围手术期管理(术前、术中、术后管理)到位,在手术流程、手术准备、术后护理等管理保证了患者术后颅内感染、相关并发症发生率低。

对于神经外科疾病患者,尤其是颅脑肿瘤需要开颅手术的病人而言,要想获得长期生存和更佳的术后生活质量,手术要争取过这“5大关”

★ 1、能全切

★ 2、能醒得来

★ 3、能出ICU

★ 4、能出院

★ 5、能生活自理

过第一关说明尽摆脱了瘤子

过了第二关才能睁眼看得见明天

过第三关才没有生命风险

过第四关证明可以不靠插管子、不靠药物回家

过第五关就是病魔大战完胜、凯旋归来拥抱新生……

有些可能为了保后四关而牺牲第一关,这样就有复发可能、需要再一刀手术或者术后辅助放化疗。如果为了过第一关,而牺牲后四关,就为了切瘤子牺牲太多大脑组织。好的手术医者就是需要帮病人在这五大关中平衡、尽他最好医术仁心,把病人从病魔恶战中、鬼门关中给安然无恙带回来、迎来新生~

期待巴教授即将开启的夏季中国行!

- 文章标题:“敌不动我不动”,低级别胶质瘤为何恶变为4级?

- 更新时间:2025-06-18 13:34:37

400-029-0925

400-029-0925