张先生38岁,小脑海绵状血管瘤患者。

一名用双手绘出精彩人生的设计师,查出“脑瘤”时,他的人生正处于高峰,家庭幸福,一切美满。

“有的医生这么和我说,这台手术风险大,术后状况可能更糟。”

真的是如此吗?张先生拒绝向命运低头,世界这么大,总会有人为我成功手术!不要惶惶不可终日的生存,而要轰轰烈烈地生活!

作为一名设计师,他的工作需要极高的手部精细运动能力,从控制画笔力道的轻重缓急,到勾勒线条的流畅精准;从调和色彩的细腻过渡,到处理细节的毫厘把控,这些艺术创作的核心要素,无不依赖于小脑对精细动作的精密调控。这台手术的成败,不仅关乎病灶的清除,更决定着那双能创造美的双手能否继续舞动。

转机出现在遇见INC巴教授时,当他提出同样的问题:您为什么如此确定手术后我能过上非常正常的生活呢?是否有可能在手术中发生任何危险?

巴教授又是如何为他解答?

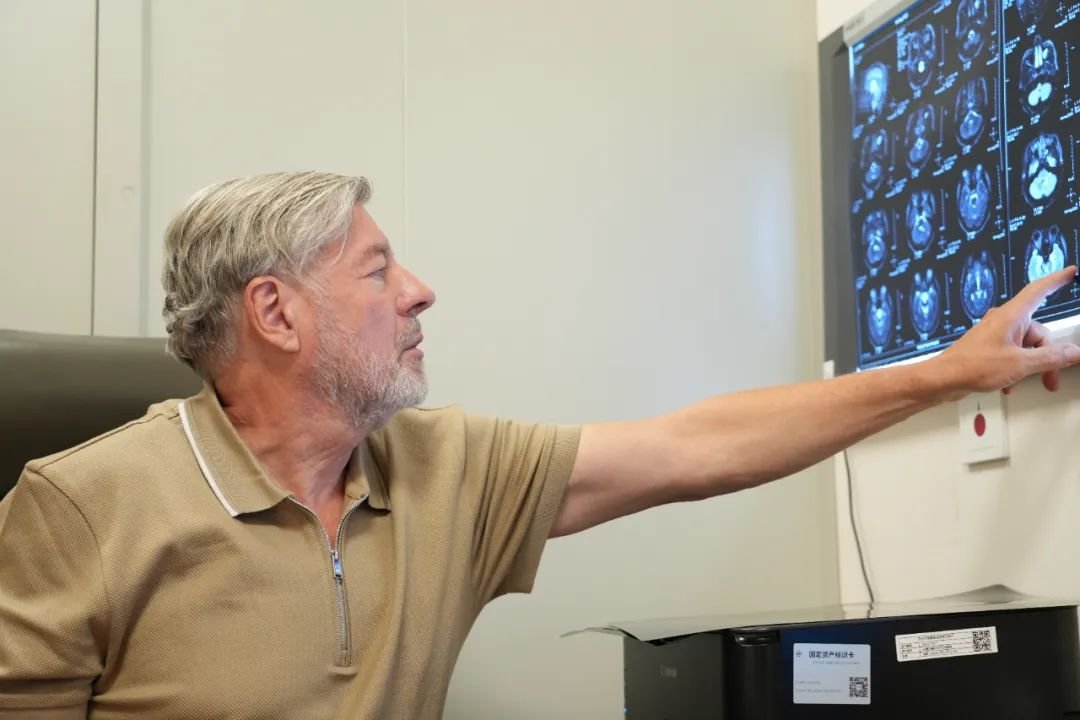

“右小脑出血性血管畸形的完全切除,无残留部分且无负面影响……”当成功术后3个月,张先生得到巴教授的最新评估后,悬着的心终于落地。手术全切病灶是防止再岀血的有效手段,也是患者获得治愈性效果的根本方法。这一场生死考验,在北京天坛医院与巴特朗菲教授的强强联合之下,如今终于画上圆满句号。那颗让他寝食难安的“不定时炸弹”,连同挥之不去的再出血梦魇,烟消云散。

张先生发来的视频中,夕阳下的他自由奔跑,每一个动作都迸发着蓬勃的生命力。“在你们的照顾和帮助下我也逐渐的踏入了正常生活。”言语中掩不住的喜悦。晚风轻拂过他的面庞,天边的彩霞将他的笑容映照得格外灿烂——那个曾经被病痛束缚的男人,如今又找回了曾今熟悉的畅快与洒脱。

而用手创造艺术的他,术后也写下:学习没有捷径。治疗之路,又何尝不是如此?对于复杂的深入位置,成功的结果并不易获得。病人能做的就是争取更好的医生主刀,才有机会安全无虞地从医院活着出来,这也是他们能为自己做的最大努力。张先生正是通过这样的果断选择,最终赢得了重获新生的机会。

作为神经外科医生,只有患者康复出院、忘记过去、重新拥抱生活,不用与医生打交道的时候,他们的成就感最终实现了最大化……当巴教授收到张先生术后奔跑的视频,嘴角不禁扬起欣慰的微笑。“神经外科创造更多美好,让病人免受病痛折磨”,这是巴教授一直追寻的。竭力给疑难神经外科疾病患者一个无限的可能,敬请期待巴教授即将开启的夏季中国行!

小脑海绵状血管瘤保守观察,短短两个月竟再次出血?

医生说,没有办法避免再次出血,打个喷嚏都有可能……

医生说不建议手术,可能会有后遗症,但担心再次出血……

也没什么药,说再次出血就得手术……

一直保守,没想到出血不停,现在正在120转运的急救车上……

“再次出血”成为无数脑海绵状血管瘤家庭的魔咒。很多即便大出血,随着出血缓慢吸收,症状会逐渐好转。这种“假性恢复”却暗藏危机。病灶不除将持续破坏神经组织,埋下致命隐患。

更令人揪心的是那些症状持续恶化、渴望手术却求医无门的患者。他们活在双重煎熬中:既要承受疾病的折磨,又要对抗由此引发的焦虑。当精神痛苦与躯体症状交织时,连最细微的不适都令人惶恐——这究竟是心理作用,还是又一次出血的前兆?许多患者不得不依赖药物控制焦虑,而焦虑本身又会增加出血风险,形成恶性循环。难道,就只能这样提心吊胆地活着吗?

张先生正是这场噩梦的亲历者——2024年10月1日,他突然出现头晕、右手写字颤抖的症状,起初以为是普通感冒。但一周后,在篮球场上,他的右侧肢体明显不听使唤。当地医院的CT检查结果如同一记重锤:右侧小脑半球出血。仅仅一周后,他出现头晕、恶心、复视、右腿行走不稳、右上肢持物不稳等症状,头颅MRI提示右侧小脑半球海绵状血管畸形伴出血可能。

更残酷的现实接踵而至。他面临的不仅是疾病的威胁,还有手术的高风险。由于病灶位于脑功能区,张先生被告知“手术可能导致偏瘫,建议暂时观察”。然而,短短两个月后,血管瘤再次出血。尽管病灶尚未侵入脑干,但手术的复杂性和风险依然存在。作为一位设计师,手部的灵巧至关重要,而小脑正是协调这些动作的关键。这台手术不仅关乎生存,更关乎他未来的生活、工作质量。做手术风险大,不做手术,这个血管畸形又会让他一直焦虑。

血管瘤位于小脑偏腹侧,位置较深(距离枕骨远),对手术入路要求较高。虽然体积不大,但埋于正常小脑皮质下方,术中难以确认造瘘位置。通过幕下小脑上这一自然解剖间隙虽可最大程度降低小脑实质损伤,但手术操作空间狭小,对术者技术要求极高。

“为何你能确定我术后能正常生活”“你知道的,这就是我的日常工作”

“曾咨询过很多医生,他们说手术后,目前的症状会加重,因此生活质量会降低。那么,您为什么如此确定手术后我能过上非常正常的生活呢?是否有可能在手术中发生任何危险?”

“我做了很多复杂的脑部手术。如果你犯了错误,很多事情可能会发生。是的,但这就像开车一样。如果你不能完全控制你的车,很多事情可能会发生,甚至可能发生致命的事故。但这就是我的日常工作,你知道的,不要害怕这个。”巴教授常常遇到疑难脑瘤患者这样的疑惑,作为国际神经外科大咖,他曾在40多个国家进行学术与手术交流,遇到过各种疑难案例。

在“第四届世界神经外科顾问团云端峰会”上,巴教授以一段真挚的致谢开启演讲:“我还要感谢我的中国同事,尤其是北京天坛医院的同事们……”自2023年6月起,巴教授正式受聘为首都医科大学附属北京天坛医院神经外科外籍专家,这一强强联合为众多疑难病例开辟了新的可能。张先生也正是在巴教授与北京天坛医院的合作下,成功手术。

当手术成功的喜讯传来时,守候多时的家属们终于放下了悬着的心。术后转入ICU观察期间,张先生的恢复情况令人欣喜——巴教授亲自查房时,他已能精准完成指鼻试验,这一重要临床指标不仅印证了手术的成功,更标志着患者的小脑功能得到了保留。令人振奋的是,术后仅三天,张先生恢复状况良好。

一个人的生命,永远掌握在自己手里。医生只是在恰当的时候助上一臂之力。当拥有这种决心和信任时,也是给成功的治疗增加砝码。衷心祝愿张先生在未来的日子里,继续书写属于他的精彩人生篇章。

400-029-0925

400-029-0925